Бланк анализа посещенных уроков. Полный анализ урока (пример)

Как выглядит анализ урока по ФГОС? Образец рассмотрим позже, сначала выясним особенности современной организации обучения, ее составные части.

Работа эксперта

Урок, который разрабатывается в полном соответствии со стандартами второго поколения, обладает серьезными отличиями от традиционной формы.

Анализ урока по ФГОС в начальной школе базируется на рассмотрении развития у младших школьников универсальных учебных действий. Эксперт, оценивающий профессиональную деятельность учителя, обращает особое внимание на применение педагогом проблемного обучения.

Основные параметры современного урока

Схема анализа урока по ФГОС включает пункт, в котором отмечается умение школьников самостоятельно формулировать тему учебного занятия. В основную задачу учителя входит подведение ребят к осознанию темы. Преподаватель только задает уточняющие вопросы, при ответах на которые ученики правильно формулируют цели занятия.

Анализ урока по ФГОС в начальной школе содержит план достижения цели, поставленной в начале занятия.

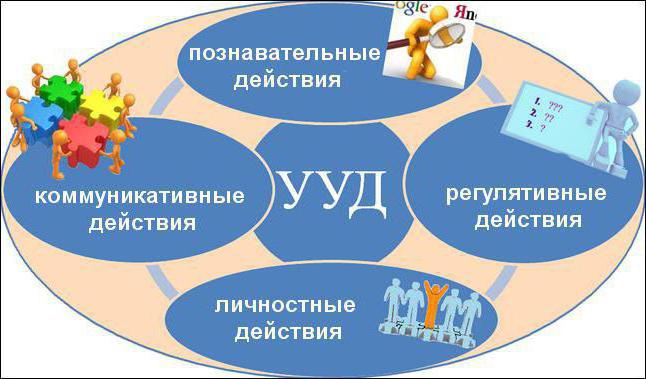

Школьники выполняют УУД (универсальные учебные действия) согласно плану, разработанному вместе с наставником. Педагог организует фронтальную, парную, индивидуальную деятельность.

Схема анализа урока по ФГОС содержит пункт, в котором отмечается умение учителя предлагать ребятам различные варианты работы, включая и индивидуальные задания.

Среди отличительных характеристик современного урока от традиционной формы выделим наличие взаимоконтроля, а также самоконтроля. Любой анализ урока в школе по ФГОС содержит рефлексию. Основные ошибки, недочеты, пробелы в знаниях, выявленные в ходе проведения самооценки, устраняются школьниками самостоятельно. Ребята проводят оценку не только собственных УУД, но и анализируют достижения своих одноклассников.

На этапе рефлексии предполагается обсуждение достигнутых успехов, а также анализ результативности проведенного занятия.

При составлении домашнего задания педагог учитывает индивидуальное развитие детей, подбирает упражнения и задачи различного уровня сложности, на уроке выступает в роли консультанта, дающего советы ребятам в процессе их самостоятельной деятельности.

Анализ урока по ФГОС - схема

Как должен выглядеть анализ урока по ФГОС? Образец схемы, разработанной для новых образовательных стандартов, имеет существенные отличия от классической формы.

Выделим основные пункты, принимаемые экспертами во внимание при оценке современного учебного занятия. Итак, что включает в себя анализ урока по ФГОС? Образец для завуча предполагает наличие целей, организационных действий, видов мотивации школьников. Урок должен в полной мере соответствовать психологическим и физиологическим особенностям, возрасту детей. Анализ открытых уроков по ФГОС составляется на отдельное занятие (мероприятие). В карте экспертом указываются данные педагога, название образовательного учреждения, учебный предмет, методический комплект, тема занятия, а также дата проведения урока.

Вариант заполненной схемы

Как будет выглядеть анализ урока по ФГОС? Образец карты даст ответ на этот вопрос.

- Основные цели.

Присутствие воспитательной, образовательной, развивающей целей урока. В каком объеме они были достигнуты? Были ли реализованы практические цели, которые учитель поставил перед учениками?

- Организация урока.

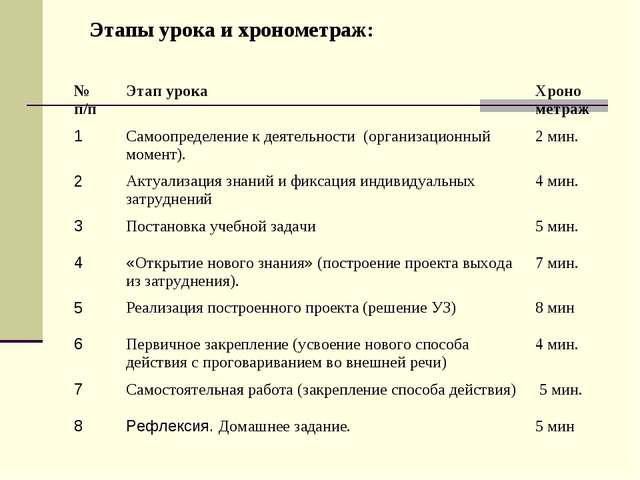

Как было организовано занятие? Логика, структура, тип, временные рамки, соответствие выбранной структуре методов для проведения занятия.

Что еще включает в себя анализ урока по ФГОС? Образец для завуча содержит блок о формировании познавательного интереса школьников к изучаемой учебной дисциплине.

Основное содержание урока

Оценивается целесообразность научного подхода к рассматриваемому материалу, соответствие уровня преподавания возрастным особенностям школьников, школьной программе.

Любой анализ урока по ФГОС, образец которого мы рассмотрим позже, подразумевает проявление познавательной активности и степени самостоятельности школьников путем моделирования учителем различных проблемных ситуаций. Для их разрешения ребята используют собственный жизненный опыт; осуществляется связь теоретической базы с практическими учебными действиями.

В уроке должны содержаться межпредметные связи, а также логическое использование материала, изученного на предыдущих занятиях.

Методика проведения

Эксперты оценивают актуализацию способов деятельности имеющихся у школьников знаний. Анализируется создание во время урока проблемных ситуаций, уточняющих вопросов - приемов, используемых педагогом во время работы. Сравнивается продолжительность репродуктивной и поисковой деятельности, объем самостоятельной работы школьников.

Особое место в анализе отводится применению во время занятия диалога, принципа дифференцированного обучения, нестандартных ситуаций, обратной связи между учителем и ребенком, грамотного сочетания нескольких видов деятельности.

Оценивается наличие наглядных демонстрационных материалов, способствующих повышению мотивации, полному выполнению задач, поставленных в начале учебного занятия, их соответствие с целями и задачам урока.

Отдельное внимание при анализе урока по ФГОС отводится рассмотрению психологических организационных моментов: учета индивидуальности каждого ребенка, направленности действий педагога на развитие мышления, памяти, воображения, чередование заданий различной степени сложности, наличие эмоциональной разгрузки детей.

Варианты оценки экспертов

Например, анализ урока "Окружающий мир" по ФГОС предполагает не только суммирование количества баллов по каждому пункту, но и дополнительные пояснения экспертов.

При полном соответствии проведенного урока (занятия) всем требованиям карты ФГОС специалисты выставляют максимальное количество баллов. Если критерии выполнены педагогом частично или не выполнены совсем, ему выставляется от 0 до 1 балла.

В графе об организации урока эксперты учитывают многообразие форм учебных занятий: усвоение новой информации, комплексное использование УУД, актуализацию, обобщение навыков, контроль, коррекцию.

В графе о соответствии занятия требованиям ФГОС анализируются УУД. Эксперт рассматривает умения по группам: регулятивные, познавательные, коммуникативные, личностные качества.

Например, анализ урока чтения по ФГОС предполагает формирование всех УУД, но особое внимание уделяется личностным качествам.

Схема анализа урока в рамках ФГОС

Тема - Вода.

Общее количество баллов - 24 балла.

Краткий анализ результативности

Основные цели урока достигнуты, реализованы в ходе учебного занятия (2 балла).

Представлен урок объяснения нового материала, имеющий логическую структуру, оптимальное соотношение этапов по времени (2 балла).

Мотивация обеспечивается путем применения демонстрационного и индивидуального эксперимента (2 балла).

Данный урок ориентирован на ФГОС, соблюдены дидактические принципы, осуществляется формирование универсальных учебных навыков (2 балла).

Во время занятия педагог применяет современные технологии: проектную и исследовательскую деятельность, ИКТ (2 балла).

Материал урока соответствует возрастным особенностям школьников (2 балла).

Прослеживается связь между теоретическими знаниями и их практическим применением, особое внимание уделяется самостоятельной деятельности, развитию познавательной активности (2 балла).

При формировании новых умений и навыков учитель ориентируется на ранее изученный материал (2 балла).

Во время занятия для школьников создаются проблемные ситуации, учитель формулирует специальные вопросы, направленные на необходимость принятия учащимися самостоятельного решения (2 балла).

Педагог использовал метод проблемного обучения, дифференциальный подход, проектную и исследовательскую деятельность, сочетал задания репродуктивного характера с творческими задачами, направленными на развитие логического мышления школьников (2 балла).

Самостоятельная работа была пояснена в полном объеме, предполагала поиск информации, наблюдение, практические опыты, сравнение полученных результатов (2 балла).

На протяжении урока ощущалась качественная обратная связь между учениками и наставником, комфортный психологический климат (2 балла).

Заключение

Для того чтобы урок, проводимый по требованиям новых федеральных образовательных стандартов, считался результативным и эффективным, преподавателю необходимо иметь представление о критериях, которые им должны быть выполнены. Схема анализа занятия по ФГОС позволяет педагогу проводить самоанализ, выявлять проблемы в работе, устранять их до того, как оценкой его деятельности начнут заниматься профессиональные эксперты.

Отчёт о педагогической практике по математике и информатике(154.9 kb.)

Доступные файлы (16):

| Анализ посещенного урока.doc | 32kb. | 12.10.2010 23:37 | |

| внеклассного мероприятия по плану деятельности классного руководителя.doc | 33kb. | 12.10.2010 16:40 | |

| Внеклассное мероприятие по информатике.doc | 34kb. | 12.10.2010 16:47 | |

| Дневник индивид.план.docx | 27kb. | 12.10.2010 23:33 | |

| Отчет о педагогической практике.doc | 34kb. | 12.10.2010 23:01 | |

| План-конспект алгебра 1.doc | 32kb. | 12.10.2010 21:06 | |

| План-конспект алгебра 2.doc | 33kb. | 12.10.2010 21:09 | |

| План-конспект алгебра 3.doc | 41kb. | 12.10.2010 21:07 | |

| План-конспект информатика 1.doc | 48kb. | 12.10.2010 22:26 | |

| План-конспект информатика 2.doc | 33kb. | 12.10.2010 19:14 | |

| План-конспект информатика 3.doc | 31kb. | 12.10.2010 21:04 | |

| План-конспект по геометрии 1.doc | 51kb. | 12.10.2010 22:26 | |

| План-конспект по геометрии 2.doc | 33kb. | 12.10.2010 22:53 | |

| Список учащихся 10.doc | 41kb. | 12.10.2010 16:42 | |

| Титульник.doc | 23kb. | 12.10.2010 23:49 | |

| Характеристика класса.doc | 26kb. | 12.10.2010 16:46 |

Анализ посещенного урока.doc

Анализ посещенного урокаПреподаватель Гапеенко Г. М. имеет большой педагогический опыт и пользуется заслуженным уважением учеников. Урок в 9 «В» классе начался своевременно и организованно – строго по звонку. Основные задачи урока были сформулированы педагогом четко и ясно, громко. Учитель показывает примеры решения упражнений чётко и доступно, объясняя важные для понимания учениками моменты, учитель указывает и исправляет ошибки в процессе выполнения упражнений учащимися. Правильно подобранные упражнения по уровням сложности позволяют наращивать сложность по мере усвоения материала. Учащиеся к занятиям относятся с большим энтузиазмом, охотно решают задания в тетрадях, но отсутствует мотивация к выходу для решений заданий у доски. Вступительная части урока содержит контроль за приобретенными знаниями, и введение в новый материал, что подготавливает детей к основной его части. Учитель относится к детям с уважением, пониманием, соблюдает тактичность. Урок проводится согласно программе. Перед уроком учитель составляет конспект урока, в котором рассмотрены методики проведения урока, их целесообразность.

Во время урока учитель привлекает внимание учеников, задавая вопросы, иногда выходит на уровень диалога с учениками. Методы обучения и воспитания достаточно результативны, не сложны, скоординированы, дети быстро их усваивают. В процессе урока учитель исправляет ошибки в решениях примеров, в случаях затруднений делает подсказки. Учитель придерживается дидактических принципов обучения и воспитания: активности, наглядности обучения, систематичности, последовательности, доступности. Привлекает детей к анализу выполненных примеров, самооценке. Ученики относятся к занятиям положительно, по возможности выполняют все упражнения урока. Время урока целесообразно распределено по уровням сложности.

В заключительной части урока закрепление основных моментов, рефлексия. Проводится подведение итогов урока, дается домашнее задание.

^ Ход урока.

Организационный этап. Учитель приветствует учеников, отмечает присутствующих, подготавливает учащихся к работе. Этот этап не занимает много времени, но очень важен для мобилизации внимания учеников и внутренней готовности к проверке знаний, полученных на предыдущем уроке и изучению нового материала.

Задача второго этапа урока - установить правильность и осознанность усвоенных на предыдущем занятии знаний. Учитель никого не вызывает к доске, а понемногу опрашивает весь класс. Если ученик затрудняется с ответом, учитель предлагает другим помочь ему с формулировками, что-то добавить, высказать свою точку зрения, сам помогает и направляет ход мыслей учеников. Таким образом, за пять – семь минут, учащиеся вспомнили обсудили и обобщили материал предыдущего урока.

Преподаватель сообщает тему сегодняшнего урока. Задача этого этапа -организовать и направить к цели познавательную деятельность учащихся. Время от времени преподаватель акцентирует внимание учеников на каких-то важных фактах: «А вот здесь давайте поподробнее», «Это очень важно». Таким образом, он обращает внимание учеников на какие-то значимые, ключевые факты, являющиеся ключом к разрешению какого-либо вопроса, проблемы. Это способствует выработке у учащихся умению выделять главные мысли, существенные стороны изучаемого материала, учит их мыслить аналитически, составляя из отдельных эпизодов целостную картину.

^ Управляющая роль, поведение и деятельность учителя

Учитель уверенно и настойчиво требует выполнений задач урока. Он умело держится перед классом, владеет им. К детям относится с уважением, соблюдает тактичность. Взаимоотношения детей с учителем доверительные. Он дает указания детям правильно, его речь четкая и ясная. К отдельным ученикам применяет индивидуальных подход.

Выводы

В процессе урока все задания учителя выполнены на высоком уровне. В процессе урока выполнены образовательные, воспитательные и развивающие задачи.

Предложения

Для совершенствования проведений занятий я бы предложил, стимулировать мотивацию учеников; использовать более высокую техническую базу: презентации, печатный материал.

Для того чтобы педагогическая деятельность осуществлялась успешно, а работа учителя была результативной, администратору необходимо эту работу контролировать. Перед завучем встают вопросы: как правильно организовать посещение урока, как затем проанализировать увиденный материал, как его оформить.

В этой статье, в основном адресованной завучам начальной школы, мы предлагаем познакомиться с видами анализа урока (всего из будет двенадцать), начиная с краткого оценочного (I) и заканчивая комплексным (XII).

I. Краткий оценочный анализ – это общая оценка учебно-воспитательной функции урока, характеризующая решение образовательной, воспитательной и развивающей задач и дающая оценку их реализации.

II. Системный анализ – это рассмотрение урока как единой системы с точки зрения решения главной дидактической задачи и одновременно решения развивающих задач урока, обеспечения формирования знаний, умений и навыков учащихся, усвоения ими способов учения.

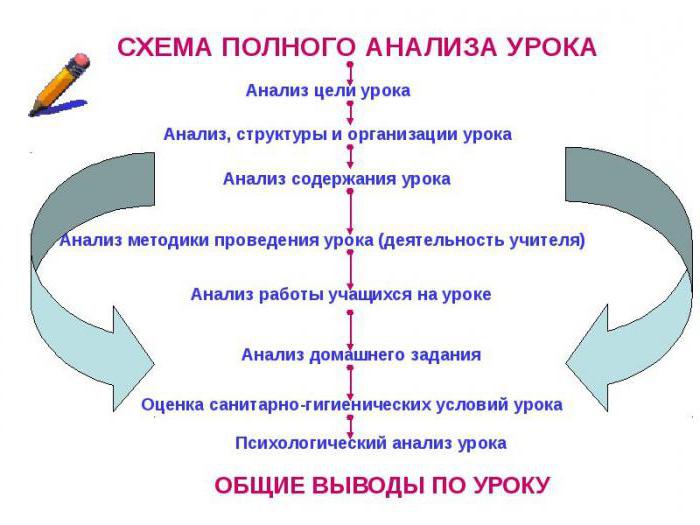

III. Полный анализ – это система аспектных анализов, включающих оценку реализации задач урока, содержание и виды учебной деятельности учащихся по таким характеристикам, как уровни усвоения учащимися знаний и способов умственной деятельности, развитие учащихся, реализация дидактических принципов, результативность урока.

1. Цель, задачи урока (образовательные, развивающие, воспитательные), их взаимосвязь и пути реализации.

2. Готовность учителя и учащихся к уроку, оборудование урока, наглядные и учебные пособия, ТСО, санитарно-гигиеническое состояние класса и т.д.

3. Организационная структура: тип урока, его место в системе занятий по предмету; четкость, последовательность этапов урока, дозировка времени, соответствие этапов урока характеру познавательной деятельности учащихся.

5. Методическое обеспечение урока:

Использование разных методов и приемов обучения, характер их сочетания, обоснованность их выбора, целесообразность и эффективность применения (соответствие содержания материала уровню подготовленности учащихся и т.д.), соответствие принципам обучения, темп учебной работы на уроке.

Методика проведения различных частей урока.

– постановка познавательных задач перед учащимися;

– проверка домашних заданий;

– изложение новых знаний;

– обобщение и закрепление учебного материала;

– проверка и оценка знаний, умений и навыков;

– приемы активизации познавательной деятельности школьников (их восприятия, памяти, мышления, воображения и т.д.);

– организация репродуктивной и творческой деятельности учащихся, их соотношение;

– применение проблемного и элементов программированного обучения (использование учебных карточек, заданий, перфокарт и т.д.);

– учет индивидуальных особенностей и интересов учащихся, уровня их подготовленности, осуществление индивидуализации обучения и дифференцированного подхода;

– организация различных видов самостоятельной работы учащихся (воспроизводящих, творческих и др.), их место на уроке;

– домашнее задание (способ задания, объем);

– воспитывающее обучение на уроке: воспитание сознания и убеждений, трудовых, эстетических и физических качеств личности, культуры учебного труда учащихся;

– внутрипредметные и межпредметные связи в учебном материале, обоснование их педагогической целесообразности.

6. Поведение и деятельность учащихся на уроке:

– порядок и дисциплина учащихся, методика их поддержания;

– активность, самостоятельность, интерес к занятиям при разном уровне подготовленности;

– сосредоточенность и устойчивость внимания на разных этапах урока;

– деятельность учащихся, их организованность, аккуратность; отношение к неуспевающим и нарушителям дисциплины; характер участия в работе на уроке отдельных учащихся и всего коллектива;

– отношение учащихся к учителю и друг к другу (подслушивание, боязнь, доброжелательность, уважение, взаимная помощь, подсказки и т.п.).

7. Характеристика деловых качеств учителя: уровень научных знаний, подготовленность к уроку; знание теории обучения и воспитания учащихся, методики предмета, психологии и гигиены, умение применять эти знания на уроке; педагогический такт, стиль в работе, культура труда и поведения, речь учителя; взаимоотношения учителя с классом и отдельными учащимися, авторитет учителя.

8. Общие результаты урока:

выполнение плана урока; достижение общеобразовательной, воспитывающей и развивающей целей урока; общая оценка урока, его результаты, эффективность и качество; выводы и предложения по дальнейшему совершенствованию работы, закреплению успехов и устранению допущенных ошибок.

IV. Структурный (поэтапный) анализ – это выявление и оценка доминирующих структур (элементов) урока, их целесообразности, обеспечивающей развитие познавательных способностей учащихся.

Примерная схема анализа урока

1. Тип и структура урока:

– тип, структура урока, его место в системе уроков по теме;

– тема, цели урока (образовательные, развивающие, воспитательные), дидактические задачи на отдельных этапах;

– дозировка времени.

– полнота и глубина проверки;

– методика повторения, дифференциация заданий;

– охват учащихся проверкой, занятость класса;

– объективность оценки, аргументация отметки.

3. Работа над новым учебным материалом:

– требования программы;

– научность, связь с жизнью, систематичность, доступность, соотношение в учебном материале главного и второстепенного;

– соответствие материала образовательным, развивающим и воспитательным задачам урока.

4. Методы обучения:

– оснащенность урока наглядными пособиями, ТСО. дидактическими материалами; целесообразность их применения;

– обоснованность применяемых методов;

– активизация познавательной деятельности учащихся;

– использование методов проблемного обучения;

– сочетание фронтальной и индивидуальной форм работы с учащимися;

– самостоятельная работа учащихся;

– методика контроля и учета знаний учащихся в процессе изложения нового материала.

5. Усвоение нового материала:

– отбор материала для формирования знаний, умений и навыков;

– самостоятельная работа при закреплении;

– обратная связь. Оценка ответов учащихся.

6. Задание на дом:

– объем, характер материала, его посильность;

– наличие и характер инструктажа;

– дифференцированность задания.

7. Характер деятельности учителя:

– уровень педагогических требований к работе учащихся, к развитию их речи, мышления;

– речь учителя, стиль его поведения, взаимоотношения с учащимися.

8. Результаты урока:

– подведение итога урока;

– выполнение намеченного плана урока;

– достижение образовательных, развивающих и воспитательных целей урока;

– качество знаний, умений, навыков учащихся.

V. Структурно-временной анализ – это оценка использования времени урока по каждому его этапу.

Примерная схема анализа урока

1. Рациональное распределение всего времени (45 минут) между отдельными элементами урока: разумно ли было в данных условиях выделять именно такое время на опрос, на психологическую подготовку к восприятию нового материала, на объяснение нового, на закрепление или домашнее задание.

2. Рациональность каждого из структурных элементов урока: какие его элементы можно было сократить по времени, а какие увеличить и для чего именно.

3. Распределение времени внутри отдельных структурных элементов урока: сколько времени в целом было уделено на освоение нового материала, в какое время (начало, середина, конец) урока это происходило, как при этом проводилась психологическая подготовка к восприятию нового материала, его подача, закрепление и применение. Точно так же анализируется время осуществления таких элементов урока, как опрос учащихся, проверка и домашнее задание.

4. Качественное использование времени на отдельные элементы урока: например, как рационально и эффективно при изучении нового материала было использовано время на опрос, что он дал, как работал при этом класс, сколько времени говорил учитель.

5. Рациональность использованных приемов и методов обучения: насколько целесообразны в данных условиях были те или иные виды беседы, самостоятельной работы, формы опроса и т.д.

6. Разумность связи между содержанием материала и теми методами, с помощью которых он сообщался и усваивался.

VI. Анализ воспитательной направленности урока

Это оценка и выявление путей наиболее эффективного использования учебного материала для воспитания качеств личности учащихся.

Примерная схема анализа урока

1. Использование воспитательных возможностей содержания материала.

2. Дополнение учебного материала историческими фактами.

3. Формирование мировоззрения на уроке.

4. Формирование нравственных качеств личности.

5. Воспитание у учащихся добросовестного отношения к труду и учению.

6. Оценка воспитательных возможностей методов и приемов обучения.

7. Использование воспитательных возможностей оценки труда учащихся.

8. Влияние личности учителя.

9. Характер деятельности и общения учащихся на уроке.

10. Резервы повышения воспитательных возможностей урока.

VII. Комбинированный анализ

Это оценка (одновременная) основной дидактической цели урока и структурных элементов.

Примерная схема анализа урока

1. Организация урока: организационная четкость урока; наличие плана; эффективность использования ТСО, наглядных и учебных пособий; выполнение психологических и гигиенических требований к уроку; обратная связь; ведение тетрадей; распределение времени на этапы урока.

2. Личностные качества учителя: морально-психологический климат; степень заинтересованности, доброжелательности и чуткости к учащимся; педагогическая культура, знание предмета, такт, речь, внешний вид.

3. Эффективность обучения: степень реализации принципов научности, прочности, осознанности знаний, доступности, проблемности, связи обучения с жизнью; степень достижения главной дидактической цели урока; оптимальность методов и приемов обучения; эффективность контроля за знаниями учащихся; домашнее задание.

4. Эффективность воспитательной деятельности учителя: нравственная направленность урока; формирование трудовых и учебных навыков; единство обучения, воспитания и развития; эстетическое, физическое и гигиеническое воспитание.

5. Эффективность деятельности учащихся: реализация принципа развивающего обучения и принципа самостоятельности и активности; работоспособность учащихся; интерес к труду; навыки самостоятельной работы; умение выделять главное в учебном материале, планировать ответ, анализировать свою работу и работу товарища; развитие речи, письменных, графических и специальных навыков; уровень культуры, рациональности и эффективности труда учащихся; организованность и дисциплина учащихся; внешний вид.

VIII. Дидактический анализ – это анализ основных дидактических категории (реализация принципов дидактики, отбор методов, приемов и средств обучения и учения школьников, дидактическая обработка учебного материала урока, педагогическое руководство самостоятельной познавательной деятельностью и т.п.).

Примерная схема анализа урока

1. Своевременность явки учителя на урок.

2. Готовность к началу урока.

3. Санитарное состояние класса и личная гигиена учащихся.

4. Организация класса.

5. Подробный анализ проверки домашнего задания.

6. Методы и дидактические приемы использованные учителем при проверке пройденного материала, их соответствие поставленной цели.

7. Дидактическая ценность используемых методов и приемов проверки задания, их воспитательное значение.

8. Качество знаний учащихся.

9. Способ активизация класса во время проверки знаний, умений и навыков.

10. Анализ поведения учащихся на данном этапе.

11. Анализ изложения нового материала или закрепления предыдущей темы: ясность и доступность подачи материала учителем; использованные методы и их соответствие задачам урока; использованные средства обучения, их целесообразность.

12. Реализация учителем в ходе всего урока принципов дидактики.

13. Использованные учителем приемы для активизации мыслительной работы учащихся.

14. Анализ последнего этапа урока: домашнее задание (способ задания, объем); своевременность окончания урока.

15. Реализация учителем в ходе урока воспитательных задач.

16. Педагогическое поведение учителя на уроке.

17. Индивидуальный подход к учащимся, сочетание его с коллективной работой в классе.

18. Умение организовать класс на учебную деятельность и поддержание дисциплины.

19. Самообладание и педагогический такт.

IХ. Психологический анализ – это изучение выполнения психологических требований к уроку (обеспечение познавательной деятельности учащихся развивающего типа).

Примерная схема анализа урока

1. Организация познавательной деятельности учащихся:

– Как на уроке создавались условия для продуктивной работы мышления и воображения? (Существуют разные виды мышления: активное, самостоятельное, творческое. Активное может и не быть самостоятельным. Самостоятельное – это не всегда творческое. Творческое же мышление обязательно будет и активным, и самостоятельным. Творческий труд невозможен без продуктивной деятельности воображения. Создание новых образов – конечный результат деятельности воображения. Воображение называется воссоздающим, если оно воссоздает в образах картины по описанию, чертежу, схеме, карте и т.д. Творческое воображение рождает явления, в которых воплощаются замыслы и модели новых общественно ценных предметов.)

Как добивался учитель нужной избирательности, осмысленности, целостности восприятия учениками изучаемых предметов?

– Как учитель использовал в своей работе

убеждение, внушение?

– Как добивался учитель сосредоточенности и

устойчивости внимания учащихся?

– Что делал учитель для более успешного

запоминания материала учащимися и какие

особенности произвольного, механического и

смыслового запоминания проявились у школьников

на уроке?

– Каковы приемы привлечения и поддержания

внимания и развития внимательности на уроке?

– Какие формы работы использовал учитель для

актуализации в памяти учащихся ранее усвоенных

знаний, необходимых для понимания нового

материала (индивидуальный опрос, собеседование с

классом, упражнения и др.)?

2. Организация деятельности мышления и воображения учащихся на уроке в процессе формирования знаний и умений:

– Как учитель использовал воссоздающее и

творческое воображение при изложении нового

материала?

– На каком уровне формировались знания учащихся:

на уровне конкретно-чувственных представлений,

понятий, обобщающих образов, «открытий»,

выведенных формул и т.п.?

– С помощью каких приемов учитель добивался

активности и самостоятельности мышления

учащихся: система вопросов, создание проблемных

ситуаций, разные уровни

проблемно-эвристического решения задач,

использование задач с недостающими и лишними

данными, организация поисковой,

исследовательской работы на уроке,

индивидуальной, парной, групповой и коллективной

форм работы и др.?

– Какого уровня понимания добивался учитель от

учащихся: описательного, сравнительного,

обобщающего, оценочного, проблемного? Как

руководил учитель формированием убеждений и

идеалов?

– Какие виды творческих работ использовал

учитель на уроке и как руководил творческим

воображением учащихся: объяснение темы и цели

работы, обучение отбору и систематизации

материала, обработке результатов и оформлению

работы?

– Как на уроке осуществлялось формирование

устойчивого и действенного интереса к учебному

предмету и учению в целом?

3. Личностный подход к деятельности учащихся на уроке:

– Какие чувства детей проявились на уроке, и

чем они были вызваны?

– Как осуществлялось управление общением

учащихся на уроке?

– В какие моменты урока наиболее успешно

формировались волевые качества школьников.

– Как осуществлялся учет возрастных и

индивидуальных особенностей учащихся?

4. Мастерство учителя: пути организации воздействия и механизм воздействия: подражание, эмпатия, рефлексия и др.; умение создавать психологические условия для убеждения: психологический климат, смысловое единство и др.; умение пользоваться внушением как средством (методом) педагогического воздействия; способы управления общением учащихся между собой на уроке; особенности самоорганизации учителя: его подготовленность к уроку, рабочее самочувствие в начале урока и в его ходе (собранность, настроенность с темой и психологической целью урока, энергичность, настойчивость в осуществлении поставленной цели, оптимистический подход ко всему происходящему на уроке, педагогическая импровизация, педагогический оптимизм, находчивость и др.); педагогический такт учителя; психологический климат в классе.

Х. Комплексный анализ – это одновременный анализ дидактических, психологических и других основ урока (чаще всего системы уроков).

Примерная схема анализа урока проблемного типа

1. Готовность учителя и учащихся к уроку (внешняя).

2. Внутренняя, психологическая готовность учащихся к уроку.

3. Организационные действия учителя (при необходимости).

4. Планирование учителем и сообщение учащимся задач урока.

5. Актуализация знаний и способов деятельности учащихся.

6. Испоьзованные методы проблемного обучения (поисковые, исследовательские, проблемное изложение).

7. Применение проблемных методов.

8. Соотношение деятельности учителя и деятельности учащихся.

9. Объем и характер самостоятельных работ учащихся и соотношение репродуктивных и продуктивных самостоятельных работ.

10. Учет уровней актуального развития учащихся и зоны ближайшего их развития.

11. Способы повышения у учащихся положительной мотивации.

12. Постановка проблемных вопросов, создание проблемных ситуаций, показ их разрешения.

13. Владение способами создания проблемных ситуаций.

14. Соблюдение правил постановки учебной проблемы.

15. Использование учебника, соотношение репродуктивной и частично-поисковой работы с ним.

16. Соответствие подбора наглядных пособий требованию проблемного обучения.

17. Формирование специальных и общих учебных умений учащихся.

18. Наличие у учащихся познавательных умений: формулировка проблемы, выдвижение и обоснование гипотезы, нахождение путей доказательств (опровержение) гипотезы, проверка правильности ее решения.

19. Умение учащихся осуществлять логические операции.

20. Развитие познавательных способностей учащихся на каждом этапе урока (что это доказывает).

21. Затруднения, возникшие у всего класса, у отдельных школьников. Причины и способы решения.

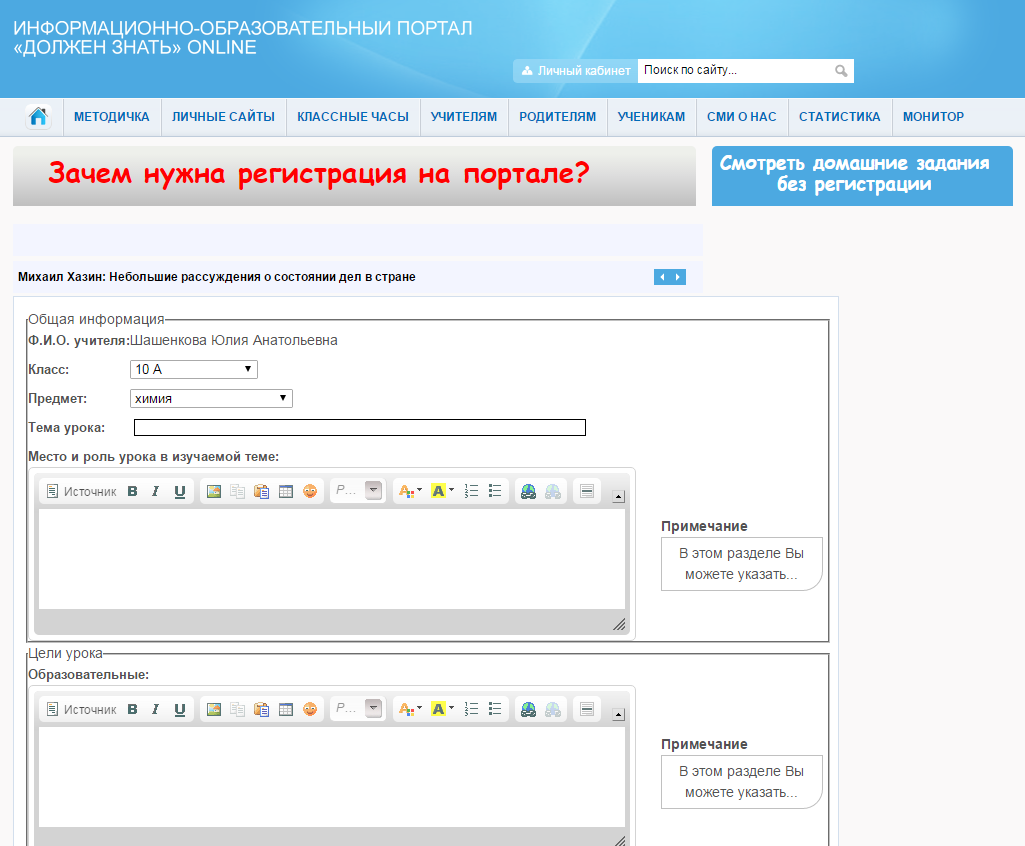

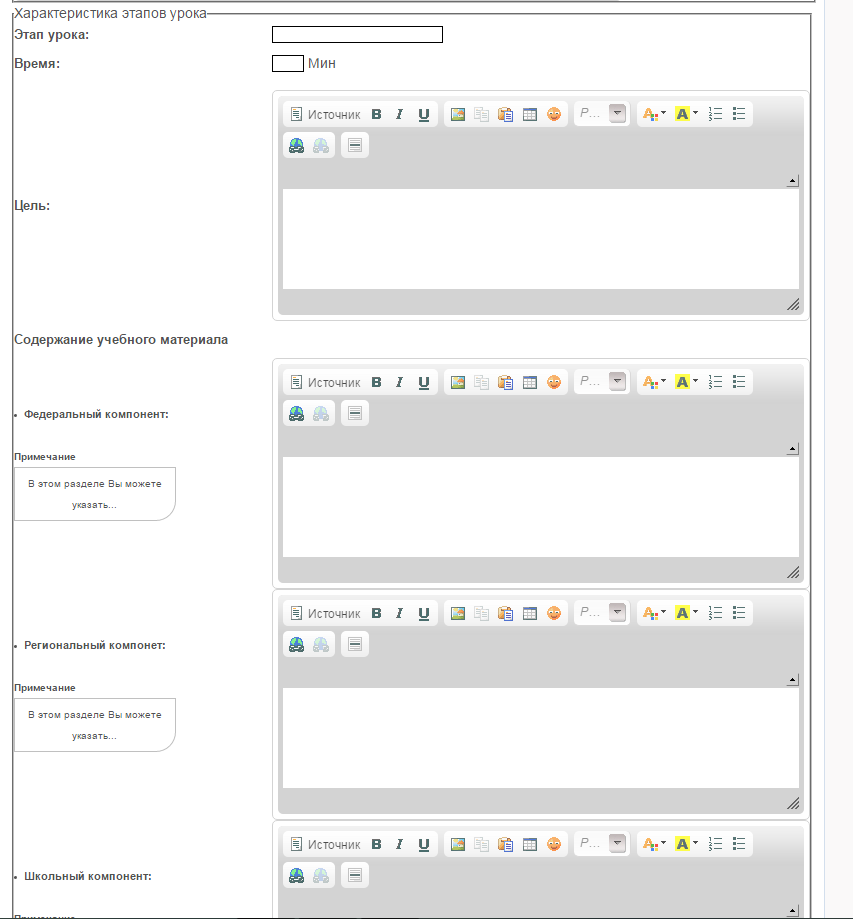

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) для общего и среднего образования, реализуемые российских образовательных учреждениях, предполагают новую схему анализа урока.

Теперь для успешного прохождения аттестации каждый учитель предоставлять планы-конспекты своих уроков, но выполненных уже по новому образцу.

Для одних эта задача оказалась простой, а для других - не очень.

Как правильно составить план-конспект по нормам и ничего не забыть?

Выход найден! Мы приготовили для Вас шаблон . Если у Вас есть уже подготовленные планы-конспекты уроков прошлых лет, то составление новых не составит Вам никакого труда. Ну а молодым начинающим учителям наш сервис будет просто находкой.

Схема анализа урока по ФГОС образец заполнения, которой мы предлагаем учителям на нашем портале проста и удобна для заполнения. В соответствии с требования ФГОС нами разработан электронный шаблон этого документа, который имеет все необходимые разделы для составления полноценного анализа урока по любому предмету. Вам неообходимо будет ввести только информацию в разделы и заполнить время. Общее время урока расчитывается автоматически, что облегчает планирование длительности каждого из этапов урока. После заполнения документ автоматически формируется и можно отправлять на печать.

Доступ к этому онлайн сервису имеет каждый учитель-пользователь нашего портала, создавший на его площадке свой личный кабинет. После простейшей процедуры регистрации для любого учителя откроется возможность не только быстро и правильно составить схему анализа любого своего урока, но также легко и непринуждённо создать свой собственный сайт, познакомиться с коллегами по преподаваемым предметам, опубликовать любой интересный материал или методические разработки и многое другое.

Каждый учитель в течение 3-5 минут может разместить на портале домашние задания своим ученикам и комментарии к ним.

Все услуги и сервисы предоставляются пользователям портала совершенно БЕСПЛАТНО.

Попробуйте прямо сейчас воспользоваться мастером создания образец заполнения которой (точнее основные принципы) Вы можете увидеть ниже.

Анализ урока по ФГОС.

1. Основные цели урока: образовательная, развивающая, воспитательная. Прослеживается ли реализация поставленных учителем целей урока?

2. Организация урока: тип урока, структура урока, этапы и их логическая последовательность и дозировка во времени, соответствие построения урока его содержания и поставленной цели.

3 Соответствие урока требованиям ФГОС:

3.1. Ориентация на новый образовательный результат.

3.2. Нацеленность деятельности на формирование УУД

3.3. Использование современных технологий (проектная, исследовательская, ИКТ и тд.)

4.1. Соответствие материала возрастным возможностям учащихся.

4.2. Соответствие содержания урока требованиям программы.

4.3. Связь теории с практикой, использование жизненного опыта учеников с целью развития у них познавательной активности и самостоятельности.

4.4. Связь изучаемого материала с ранее пройденным, межпредметные связи.

5. Методика проведения урока.

5.1. Актуализация знаний и способов деятельности учащихся. Постановка учителем проблемных вопросов, создание проблемных ситуаций.

5.2. Какие методы использовались учителем? Какова доля репродуктивной и поисковой (исследовательской) деятельности? Сравните их соотношение ("прочитай", "перескажи", "повтори", "вспомни" - репродуктивный характер; "докажи", "объясни", "оцени", "сравни", "найди ошибку" - поисковый характер)

5.3. Соотношение деятельности учителя и деятельности учащихся. Объем и характер самостоятельной работы.

5.4. Какие из перечисленных методов познания использует учитель (наблюдение, опыт, поиск информации, сравнение, чтение).

5.5. Применение диалоговых форм общения.

5.6. Создание нестандартных ситуаций при использовании знаний учащихся.

5.7. Осуществление обратной связи.

5.8. Сочетание фронтальной, групповой, парной и индивидуальной работ.

5.9. Реализация дифференцированного обучения. Наличие заданий для детей разного уровня обученности.

5.10. Средства обучения. Целесообразность их использования в соответствии с темой, этапом обучения.

5.11. Использование наглядного материала: в качестве иллюстраций, для эмоциональной поддержки, для решения обучающей задачи. (наглядный материал: избыточен, достаточен, уместен, недостаточен)

6. Психологические основы урока.

6.1. Учет учителем уровней актуального развития учащихся и зоны их ближайшего развития.

6.2. Реализация развивающей функции обучения. Развитие качеств: восприятие, внимание, воображение, мышление, память, речь.

6.3. Формирование навыков самоконтроля и самооценки.

6.4. Ритмичность урока: чередование материала разной степени трудности, разнообразие видов учебной деятельности.

6.5. Наличие психологических пауз и разрядки. Эмоциональная атмосфера урока.

7. Домашнее задание: оптимальный объем, доступность инструктажа, дифференциация, предоставление права выбора.

8. Наличие элементов нового в педагогической деятельности учителя (отсутствие шаблона)

Ваши пожелания по совершенствованию данного онлайн-сервиса направляйте авторам проекта по форме обратной связи.