Градация населения по возрасту. ВОЗ продлила молодость. Всемирная организация здравоохранения разработала новую возрастную классификацию

Бальзак, описывая внешность героини своего романа «Тридцатилетняя женщина», говорил о «пожелтевшей с возрастом коже лица». Это в тридцать-то лет! Если даже сделать скидку на некоторую доверчивость писателя, и в самом деле принимавшего за правду те цифры, которые считали возможным озвучить молодящиеся светские дамы, всё равно очевидно: в прежние времена люди намного раньше начинали ощущать себя старыми. Гиппократ насчитывал десять периодов жизни человека, которые связывал с перестройкой организма. Эти периоды он объединил в четыре фазы: детство (до 14 лет); зрелость (15-42 года); старость (43-63 года); долголетие (старше 63 лет). В Древнем Риме, видимо, жили дольше. Периоды жизни там выделялись в соответствии с изменением общественного положения индивида: отрочество (до 17 лет, получение тоги взрослого); молодость (до 46 лет, увольнение с военной службы и переход в старший разряд центуриев); преклонный возраст (до 60 лет, прекращение общественной деятельности); старость. Но даже в начале прошлого века жизнь считали практически законченной в сорок лет. В романе Горького «Мать» сорокалетнюю женщину называют старухой.

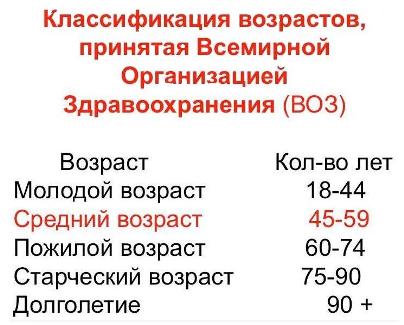

Не те нынче времена. Мир меняется очень быстро. Ещё в 2005 году большинство опрошенных считали временем наступления старости 50 лет. Буквально за последние семь лет произошли изменения в определении биологического возраста. Всемирная организация здравоохранения разработала новую возрастную классификацию: от 25 до 44 лет - молодой возраст, 44 - 60 лет - средний возраст, 60 - 75 лет - пожилой возраст, 75 - 90 лет - старческий возраст, после 90 - долгожители. Может, это быстрые темпы старения населения планеты вынуждают искусственно повышать пределы работоспособности?

Нет. Ибо новые возрастные границы укладываются в мироощущение современного человека. Согласно проведённому в этом году социологическому исследованию, каждый четвёртый европеец уверен, что старость наступает в 64 года, почти каждый пятый - что в 74 года. Социологические опросы проводились в 31 стране, опрошено более 40 тысяч человек, результаты обобщил британский профессор Доминик Абрамс. Выяснилось, что на Западе 80-летние люди ощущают уход молодости в 52 года, а приход старости - в 69 лет. Женщины отодвигают начало своего увядания ещё дальше. Поменял возрастные рамки и кризис среднего возраста. Полсотни лет назад он наступал в 36 лет, сегодня - в 55.

Некоторые учёные убеждены, что по такому пути пошла эволюция человечества, на нынешнем этапе она заинтересована уже не просто в количественном увеличении населения, как было до сих пор, а в развитии интеллектуальных свойств, самосовершенствовании людей. Сегодня природа затормаживает биологическое старение, умирание организма происходит медленнее, потому что теперь прогресс человечества требует развитого мозга и опыта, присущего представителям старшей возрастной группы. Высшего интеллектуального развития люди достигают после 40 лет, затем приходит мудрость. К семидесяти годам полностью сформирована жизненная, профессиональная и интеллектуальная база, которая может быть использована для дальнейшего развития человечества в биосфере. Численность населения с 60 до 90 лет увеличивается в четыре - пять раз быстрее, чем общая численность населения.

Глас народа

Вписываются ли в мировую статистику дзержинцы? На сколько лет себя чувствуют? Вот ответы некоторых жителей нашего города.

Надежда Фёдоровна, 60 лет:

На 60 лет и чувствую. До 55-ти ощущала себя моложе своего возраста, а как здоровье ухудшилось, так всё сравнялось. А что сейчас люди стареют позже - и физически, и психологически, думаю, правда.

Павел Николаевич Черненко:

В свои шестьдесят жалею, что мне не двадцать пять. Душа, в отличие от тела, молодой может долго оставаться. Душа моя, наверное, двадцатипятилетняя и есть. Это потому, что я всегда видел перспективу, вёл активный образ жизни. Проработал 37 лет в проходке, из них шестнадцать после пенсии, и одновременно ферму держал. Жить надо завтрашним днём, как только одним сегодняшним днём жить начнёшь, так жизнь и остановится.

Надежда Емельяновна:

Мне 59, здоровье подводит, а стареть некогда - на мне муж больной, мама старенькая. Ей уже девяносто, но она лучше меня знает, что ощущение своего возраста не обязательно должно совпадать с паспортными данными: до 78 лет работала, сейчас старается быть в тонусе, делает посильную зарядку.

Мария Яковлевна, 69 лет:

Ну, лет на 65 себя ощущаю. Моложе почувствовать болезни не дают. Они навалились, как только уволилась с работы. А проработала 52 года закройщицей в КБО. Работу любила, в радость было и общение с людьми. Трудовая активность позволяет чувствовать себя моложе и продлевает жизнь.

Определите свои шансы

Этот тест, разработанный зарубежными учёными, поможет вам со статистической достоверностью определить, насколько велики ваши шансы прожить долго.

1. Кардиологические заболевания.

а) Кто из ваших родителей, бабок и дедов переносил преждевременный сердечный приступ или инфаркт (до 60 лет): никто - 10 очков; один или два - 5 очков; трое или более - 0 очков.

б) В последний раз у меня был уровень холестерина (если это неизвестно, вероятно, придётся ориентироваться на привычки в питании): превосходный (менее 200 мг) - 10 очков; средний (220 мг) - 5 очков; плохой (свыше 240 мг) - 0 очков.

в) В последний раз у меня было кровяное давление:

превосходное (120/70) - 10 очков; неплохое (130/90) - 5 очков; плохое (140/95) - 0 очков. (Для большей точности давление надо измерять трижды в течение суток)

2. Удовлетворённость работой.

Отправляясь утром на работу, я чувствую себя: готовым к новым подвигам - 10 очков; готовым работать, но без особого энтузиазма - 5 очков; не заинтересованным - в конце концов, это лишь работа - 0 очков.

3. Курение.

За последние пять лет я: не курил вовсе - 10 очков; курил время от времени - 5 очков; курил постоянно - 0 очков

4. Физическое состояние.

Для определения физического состояния существует множество показателей, таких как координация движений, эффективность функций дыхания, быстрота реакций, деятельность системы кровообращения и т. д. Для самооценки сравните свою нынешнюю физическую форму с той, что была у вас 10 лет назад.

Я чувствую себя: практически так же - 10 очков; кое-что ухудшилось - 5 очков; у меня возникла необходимость прибегнуть к лечению - 0 очков.

5. Удовлетворенность жизнью.

В общем и целом в последнее время моя жизнь складывается: очень удачно - 10 очков; неплохо - 5 очков; не лучше, чем у других - 0 очков.

6. Самооценка состояния здоровья.

В этом году состояние моего здоровья: превосходное - 10 очков; хорошее - 5 очков; среднее или плохое - 0 очков.

7. Уровень интеллекта.

По моему мнению, за прошедший год интеллект:не изменился - 10 очков; изменился незначительно - 5 очков; память и сообразительность стали хуже - 0 очков.

Подведём итоги:

Показатель «отлично» (90 очков) говорит о том, что вы проживете дольше, чем любой средний гражданин (примерно 78 лет для женщин и 72 года для мужчин).

Показатель выше среднего (от 65 до 90 очков) свидетельствует о том, что вы можете прожить на 3 года дольше средней статистической цифры или более, если вы прошли тест в пожилом возрасте.

Средний показатель (45-65 очков) говорит о средней продолжительности жизни.

Показатель ниже среднего (40 очков) говорит о том, что вам нужно обращать больше внимания на свое здоровье.

Для того чтобы получить более точную оценку состояния здоровья, вам нужно принять во внимание следующие факторы:

Возраст. Следует принимать во внимание ваш возраст во время прохождения теста. Если вам за 50 лет, то показатель 75-90 очков говорит об очень высокой вероятности того, что вы - долгожитель. Тот же показатель в 30 лет менее значим.

Ваш жизненный стиль и привычки. При прочих равных условиях регулярный образ жизни коррелирует с долгожительством. Речь идет о регулярном трёхразовом питании, о ежедневном восьмичасовом сне - в одно и то же время и т. д. Люди, состоящие в браке, как правило, живут дольше, чем одинокие. Потребление алкоголя должно быть минимальным, если не нулевым - алкоголизм сокращает срок жизни.

КЛАССИФИКАЦИЯ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП

Согласно классификации ВОЗ, принятой многими геронтологическими организациями, в том числе и в России, выделяют следующие возрастные группы:

молодой возраст - с 20 до 45 лет,

средний возраст - с 45 до 60 лет,

пожилой возраст - с 60 до 75 лет,

старческий возраст - с 75 до 90 лет,

долгожители - лица старше 90 лет.

В США и ряде других стран к пожилым относят лиц в возрасте 65 лет и старше. Геронтологи иногда выделяют людей 60-74 лет в группу так называемых "молодых пожилых" (young old ), в возрасте 75-85 лет - "старых пожилых" (old old ), а свыше 85 лет относят к старческому возрасту (very old ). Различие классификаций объясняет тот факт, что людей пожилого и старческого возраста, а также долгожителей часто объединяют в одну возрастную группу: "лица старшего возраста".

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ

Сердечно-сосудистые заболевания среди лиц старшего возраста широко распространены. Более 50% из них имеют от 1 до 3 факторов риска артериальной гипертонии и ишемической болезни сердца. От 1/3 до 2/3 людей старше 60 лет страдают АГ. Наибольшую долю случаев ХСН выявляют в старших возрастных группах. Согласно результатам Фремингемского исследования, риск развития ХСН у пациентов старшего возраста составляет 20,2% для мужчин и 19,3% - для женщин. Атеросклероз, а также дегенеративные заболевания сердца, такие как амилоидоз, кальциноз, встречаются преимущественно в старческом возрасте.

Показатели смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, включая инфаркт миокарда, максимальны в старших возрастных группах. Среди всех умерших от ИБС люди старше 65 лет составляют 70-80%. В возрасте 60-69 лет в течение первого месяца после инфаркта миокарда умирает 33,6% больных, в 70-79 - 44,4%, в 80-89 - 56,7%, в течение года 39,8, 54,4 и 69,4%, соответственно.

Вопрос возраста и старения всегда волновал человечество. Душа, конечно, вечно молода, но вот с телом все обстоит иначе. С каждым годом, прожитым на этом свете, в теле человека происходят определенные изменения. Но старение организма и, в частности, биологический возраст нельзя приравнивать к возрасту календарному. Эти процессы настолько разнятся в каждом отдельном случае, что ученые пока лишь пытаются вывести точные формулы периодизации возрастов. Но все же ВОЗ (Всемирной организацией здравоохранения) официально принята классификация возрастных периодов. И, кстати, в соответствии с ней средний возраст начинается в 45 лет, а заканчивается в 59.

Старение организма. Классификация возрастных периодов

Старение человека - закономерный биологический процесс, определяемый его индивидуальной, генетически обусловленной программой развития. В течение всего существования человека происходит старение одних составных элементов его организма и возникновение новых. Общее развитие организма человека может быть разделено на два периода - восходящего и нисходящего развития. Первый из них заканчивается с полной зрелостью организма, а второй начинается уже в 30-35 лет. С этого возраста начинается постепенное изменение различных видов обмена, состояния функциональных систем организма, неизбежно ведущее к ограничению его приспособительных возможностей, увеличению вероятности развития патологических процессов, острых заболеваний и смерти.

Это не означает, однако, что старость как заключительный этап в процессе старения организма всегда болезненна. Существовавшее долгое время представление о старости как о болезни является неверным. Еще С. П. Боткин и И. И. Мечников указывали на существование двух видов старения - физиологического и преждевременного, патологического.

На конференции, посвященной проблемам старения и старости, организованной в Киеве в 1938 году, А. А. Богомольцем было опровергнуто мнение о том, что старость - это особый вид неизлечимой болезни, и доказано, что расстройства, ранее признававшиеся характерными для старости, вовсе не обязательные ее спутники. На этой конференции биологи и медики единодушно признали существование нормальной физиологической старости, которая характеризуется сохранением умственного и физического здоровья, определенной работоспособностью, контактностью, интересом к современности. В организме при этом постепенно и равномерно развиваются изменения во всех физиологических системах с приспособлением к его уменьшенным возможностям.

Физиологическое старение не может рассматриваться только как процесс обратного развития организма. Это и высокий уровень приспособительных механизмов, обусловливающих появление новых компенсаторных факторов, поддерживающих жизнедеятельность различных систем и органов. От степени развития и совершенства этих компенсаторных приспособительных механизмов зависят характер и темп старения человека.

Преждевременное старение, наблюдающееся, к сожалению, у большинства людей, характеризуется более ранним развитием возрастных изменений, чем у физиологически стареющих людей, наличием выраженной неоднородности, гетерохронности в старении различных систем и органов. Преждевременное старение в значительной мере обусловлено перенесенными заболеваниями, воздействием некоторых отрицательных факторов внешней среды. Резкие нагрузки на регуляторные системы организма, связанные со стрессовыми ситуациями, изменяют течение процессов старения, снижают или извращают приспособительные возможности организма и способствуют развитию преждевременного старения, патологических процессов и болезней, сопровождающих его.

В связи с тем, что процесс старения у людей происходит весьма индивидуально, и часто состояние организма стареющего человека не соответствует возрастным нормам, следует разграничивать понятия календарного (хронологического) и биологического возраста. Последний может предшествовать календарному, что свидетельствует о раннем, преждевременном старении. Степень расхождения между календарным и биологическим возрастом характеризует выраженность преждевременного старения, ускоренный темп развития процесса старения

. Биологический возраст определяется комплексной характеристикой функционального состояния различных систем. Для того чтобы определить степень соответствия биологического возраста календарному, необходимы сравнительное изучение функций, закономерно изменяющихся с возрастом, и широкое использование функциональных нагрузок для установления возможностей приспособительных реакций сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной и других систем, различных видов обмена организма.

В связи с тем, что процесс старения у людей происходит весьма индивидуально, и часто состояние организма стареющего человека не соответствует возрастным нормам, следует разграничивать понятия календарного (хронологического) и биологического возраста. Последний может предшествовать календарному, что свидетельствует о раннем, преждевременном старении. Степень расхождения между календарным и биологическим возрастом характеризует выраженность преждевременного старения, ускоренный темп развития процесса старения

. Биологический возраст определяется комплексной характеристикой функционального состояния различных систем. Для того чтобы определить степень соответствия биологического возраста календарному, необходимы сравнительное изучение функций, закономерно изменяющихся с возрастом, и широкое использование функциональных нагрузок для установления возможностей приспособительных реакций сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной и других систем, различных видов обмена организма.

На основании изучения закономерно изменяющихся при старении показателей структуры и функций рядом авторов предложены показатели для определения биологического возраста (Hollingsworth, 1965; Ciuca и Jgcovsky, 1968; Gitman, 1969 Н. Витте и сотр., 1969; A. Comfort, 1969, и др.). В Институте геронтологии АМН СССР разрабатывается методика определения биологического возраста человека в амбулаторных условиях и устанавливаются соответствующие возрастные нормативы.

Определение биологического возраста человека и его соответствия календарному весьма важно для правильной диагностики и терапии, так как позволяет выяснить, какие изменения самочувствия, какая степень изменений органов и систем, ограничения их функций - проявление возрастных сдвигов и что обусловлено болезнью, патологическим процессом и подлежит лечению. Использование показателей биологического возраста имеет большое значение для гигиениста и социолога, так как представляет данные о социальном устройстве, о степени влияния профвредностей, необходимости изменения профиля и темпа работы и т. д.

Надо отметить, однако, что выработка критериев, которые позволили бы получить хотя бы относительно четкое представление о биологическом возрасте человека в процессе его старения – это довольно трудная задача. Сложность ее обусловлена, с одной стороны, неоднородностью развития процессов инволюции, старения органов и систем, весьма разнообразным включением компенсаторных механизмов, поддерживающих состояние гомеостаза. В связи с этим необходимы широкие комплексные исследования по выяснению изменения структуры, функции различных органов, различных видов обмена, изменения их взаимоотношений у отдельных индивидуумов.

С другой стороны, результаты одновременного, статического исследования человека (поперечного изучения), отдельных возрастных групп не могут дать правильного представления о биологическом возрасте, о чисто возрастных нормативах, присущих населению определенной страны, эпохи, географического положения и т. д.

Старость как определенный этап существования и старение как динамический процесс, сопровождающий нисходящую стадию развития человека, - разные понятия. Для того чтобы считать физиологическим определенный этап старения индивидуума и изменения его организма чисто возрастными, необходимо убедиться в том, что обследуемый физиологично прошел весь путь нисходящего развития, достигнув физиологической старости, активного долголетия. Это требует долговременного наблюдения, периодически повторяющихся тщательных исследований со сравнительной оценкой получаемых результатов (продольного изучения).

Такие исследования уже проводились в ряде стран и в СССР (Институт геронтологии АМН), однако длительность их едва ли превышает 15-20 лет, а глубина исследования, набор тестов во многих случаях недостаточны и не позволяют получить достаточно полного представления о динамике процесса старения, об изменении взаимоотношений органов и систем, о развитии механизмов адаптации.

По-видимому, единственным путем, позволяющим определить возрастные нормативы определенных групп населения, внести научный вклад в понимание процессов старения, является долговременное, в течение всего онтогенеза человека, глубокое исследование динамики возрастных изменений структур, функций, обмена. Естественно, для этого потребуются не одно поколение исследователей и достаточно большие научные коллективы с соответствующей организацией. Однако это необходимо для решения многих проблем геронтологии, в частности, для того, чтобы получить ясное представление о физиологии старения, о возрастной норме, как правило, включающей в себя элементы патологических процессов.

Установление возрастных рубежей, разделяющих жизнь на отдельные периоды, чрезвычайно условно, особенно во второй половине индивидуального развития человека. Нельзя не согласиться с В. В. Фролькисом (1969), указывающим, что если в раннем онтогенезе возрастные периоды (внутриутробный с его отдельными фазами, период новорожденности, грудной возраст) совершенно четко отграничены друг от друга, то значительно более сложно отделить пожилой возраст от старческого и старческий от долгожительства, так как в стареющем организме нет резких переходов, быстрых коренных функциональных и обменных изменений.

Установление возрастных рубежей, разделяющих жизнь на отдельные периоды, чрезвычайно условно, особенно во второй половине индивидуального развития человека. Нельзя не согласиться с В. В. Фролькисом (1969), указывающим, что если в раннем онтогенезе возрастные периоды (внутриутробный с его отдельными фазами, период новорожденности, грудной возраст) совершенно четко отграничены друг от друга, то значительно более сложно отделить пожилой возраст от старческого и старческий от долгожительства, так как в стареющем организме нет резких переходов, быстрых коренных функциональных и обменных изменений.

Возрастная периодизация в значительной мере определяется средней продолжительностью жизни человека, изменения которой резко меняют и представления о сроках наступления старости. Изменение структуры населения, социальные факторы, реализующиеся через биологические механизмы и изменяющие состояние здоровья населения, обусловливают необходимость периодического пересмотра возрастной периодизации в позднем онтогенезе.

Первой из научных попыток возрастной периодизации была схема Flourens (1855), который различал два основных периода - роста и упадка. В течение последних десятилетий свои классификации предложили Schlesinger (1914), Warthin (1927), L. Aschoff (1938), Stieglitz (1954).

Во всех классификациях возрастных периодов, составленных крупными учеными экономически развитых стран, можно отметить почти однородные рубежи, характеризующие вторую половину жизни человека:

1. 40 лет - окончание периода возмужания (по Warthin), 45 лет - окончание периода расцвета (по L. Aschoff), зрелости (по Stieglitz);

2. 60 лет - окончание периода полной зрелости и начало старости (по Warthin), 65 лет - окончание периода полной зрелости и начало старости (по L. Aschoff), 70±10 лет - начало старости (по Stieglitz);

3. 75-80 лет - преклонный возраст и более поздние годы - глубокая старость (по Schlesinger).

На симпозиуме в Ленинграде (1962) и Международном семинаре по проблемам геронтологии Всемирной Организации Здравоохранения в Киеве (1963) была принята возрастная классификация, в соответствии с которой рекомендуется различать три хронологических периода в позднем онтогенезе человека:

1. средний возраст – 45-59 лет,

2. пожилой возраст – 60-74 года,

3. старческий возраст – от 75-89 лет;

4. долгожители – от 90 лет.

5.

Эта классификация выдвигает рубежи 45, 60, 75 и 90 лет, близкие к имеющимся в ранее предложенных классификациях.

По современным воззрениям (И. В. Давыдовский, И. Троян и др.), нисходящий период развития человека начинается в 30-35 лет, когда наступает переход из молодого возраста в зрелый. Хотя уже в начале нисходящего периода развития тщательное исследование обнаруживает изменения физиологических реакций, структуры и обмена, которые можно рассматривать как предынволютивные и ограничивающие функциональную способность в некоторых видах труда, спорте, человек сохраняет определенное постоянство своих возможностей - это постоянство можно характеризовать как плато, разделяющее восходящий и нисходящий периоды развития.

Ощутимые изменения, свидетельствующие о старении, как правило, наблюдаются после 45 лет. Выделение в классификации Ленинградского симпозиума и Киевского семинара ВОЗ пятнадцатилетнего периода (45-60 лет) как периода среднего возраста оправдано, с одной стороны, физиологическими особенностями стареющего организма, с другой - социальными, так как он предшествует пенсионированию.

В среднем возрасте происходят интенсивные сдвиги в регуляторных механизмах, связанные с нарушениями в центральных механизмах регуляции эндокринных функций. Изменения в системе гипоталамус-гипофиз-половые железы являются ведущими в развитии климактерического периода, изменяющего сложные нейроэндокринные взаимоотношения. Возникшие возрастные нейрогуморальные сдвиги сказываются на обмене и функции тканей, могут определять развитие дистрофических и дегенеративных процессов в тканях и органах стареющего организма, его адаптацию к новым условиям существования.

В настоящее время существует достаточно полное представление о большой зависимости между эндокринными сдвигами в этот период и патологическим климаксом, в значительной мере влияющим на процессы старения. Следует заметить, что если существование физиологического и патологического климакса у женщин установлено и является предметом многих исследований, то относительно процессов, протекающих в мужском организме в период окончания репродуктивного периода, имеется еще очень мало данных.

В настоящее время существует достаточно полное представление о большой зависимости между эндокринными сдвигами в этот период и патологическим климаксом, в значительной мере влияющим на процессы старения. Следует заметить, что если существование физиологического и патологического климакса у женщин установлено и является предметом многих исследований, то относительно процессов, протекающих в мужском организме в период окончания репродуктивного периода, имеется еще очень мало данных.

Между тем среди ученых все шире распространяется мнение о том, что и мужчины переживают климактерический период, нередко проявляющийся целым рядом патологических сдвигов в функции органов и систем (в первую очередь сердечно-сосудистой), изменением различных видов обмена. Возраст 55-60-65 лет является наиболее критическим для мужчины в связи с более бурным развитием атеросклероза в этот период и нарушением нейрогуморальной регуляции функции сердца и сосудов, изменением сосудистой реактивности. Следует согласиться с Б. А. Вартапетовым и А. Н. Демченко (1965), что этому процессу у мужчин, нередко протекающему патологически и способствующему преждевременному старению с его недугами и болезнями, зачастую все еще не уделяется должного внимания; он, как правило, не учитывается клиницистами в генезе целого ряда заболеваний у людей пожилого возраста.

В пятом-шестом десятилетиях в организме человека, по существу, происходят изменения, определяющие дальнейший ход старения. Он в значительной степени обусловлен степенью адаптации организма к новым условиям, вызванной глубокой перестройкой нейрогуморальной регуляции, происходящей в среднем возрасте.

В Институте геронтологии АМН СССР было выполнено комплексное клинико-физиологическое исследование, характеризующее последовательность и отношение изменений в различных системах, возникающих в этот возрастной период. Полученные данные свидетельствуют о том, что в первую очередь изменения наступают в функции сердечно-сосудистой и нервной систем. Они способствуют изменениям в тканях и органах.

Если учесть, что этот возрастной период является для большинства периодом окончания активной профессиональной деятельности, вслед за которым следует изменение жизненного стереотипа, положения в обществе и семье, то, вероятно, именно он заслуживает наибольшего внимания при разработке и осуществлении мер профилактики преждевременного старения и болезней старости.

Второй период позднего онтогенеза - пожилой возраст. Вряд ли стоит называть его периодом ранней старости, а людей этого возраста престарелыми людьми или людьми преклонного возраста. Это диктуется и психологическими моментами и положением человека на седьмом десятилетии его жизненного пути в обществе. Наряду с увеличением средней продолжительности жизни населения экономически развитых стран, улучшились и показатели здоровья людей старших возрастных групп. Наряду с этим фактором, широкое внедрение техники, облегчающей труд, резко увеличило возможности использования остаточной трудоспособности лиц пенсионного возраста. Уже в настоящее время, по данным ВОЗ, более 20% людей в возрасте 65 лет и старше сохраняют свою профессиональную трудоспособность.

Это дает возможность несколько отодвинуть относительные рубежи, определяющие возрастные периоды, и воспринимать физиологическую старость как конечный этап онтогенеза человека не ранее чем с 75 лет.

Присоединяясь к возрастной классификации, принятой Ленинградским симпозиумом и Киевским семинаром ВОЗ, мы считаем целесообразным выделение возрастной группы 90 лет и старше - долгожителей. Это особая возрастная группа, представляющая большой интерес для научного изучения как прототип поздней старости, а также требующая особого внимания социальных и медицинских учреждений.

В современной литературе все чаще встречается название «третий возраст», предложенное французскими социологами для характеристики пенсионного возраста, который в большинстве западных стран установлен в 65 лет.

Старение человека - закономерный биологический процесс, определяемый его индивидуальной, генетически обусловленной программой развития. В течение всего существования человека происходит старение одних составных элементов его организма и возникновение новых. Общее развитие организма человека может быть разделено на два периода - восходящего и нисходящего развития. Первый из них заканчивается с полной зрелостью организма, а второй начинается уже в 30-35 лет. С этого возраста начинается постепенное изменение различных видов обмена, состояния функциональных систем организма, неизбежно ведущее к ограничению его приспособительных возможностей, увеличению вероятности развития патологических процессов, острых заболеваний и смерти.

Это не означает, однако, что старость как заключительный этап в процессе старения организма всегда болезненна. Существовавшее долгое время представление о старости как о болезни является неверным. Еще С. П. Боткин и И. И. Мечников указывали на существование двух видов старения - физиологического и преждевременного, патологического.

На конференции, посвященной проблемам старения и старости, организованной в Киеве в 1938 г., А. А. Богомольцем было опровергнуто мнение о том, что старость - это особый вид неизлечимой болезни, и доказано, что расстройства, ранее признававшиеся характерными для старости, вовсе не обязательные ее спутники. На этой конференции биологи и медики единодушно признали существование нормальной физиологической старости, которая характеризуется сохранением умственного и физического здоровья, определенной работоспособностью, контактностью, интересом к современности. В организме при этом постепенно и равномерно развиваются изменения во всех физиологических системах с приспособлением к его уменьшенным возможностям.

Физиологическое старение не может рассматриваться только как процесс обратного развития организма. Это и высокий уровень приспособительных механизмов, обусловливающих появление новых компенсаторных факторов, поддерживающих жизнедеятельность различных систем и органов. От степени развития и совершенства этих компенсаторных приспособительных механизмов зависят характер и темп старения человека.

Преждевременное старение, наблюдающееся, к сожалению, у большинства людей, характеризуется более ранним развитием возрастных изменений, чем у физиологически стареющих людей, наличием выраженной неоднородности, гетерохронности в старении различных систем и органов. Преждевременное старение в значительной мере обусловлено перенесенными заболеваниями, воздействием некоторых отрицательных факторов внешней среды. Резкие нагрузки на регуляторные системы организма, связанные со стрессовыми ситуациями, изменяют течение процессов старения, снижают или извращают приспособительные возможности организма и способствуют развитию преждевременного старения, патологических процессов и болезней, сопровождающих его.

В связи с тем, что процесс старения у людей происходит весьма индивидуально, и часто состояние организма стареющего человека не соответствует возрастным нормам, следует разграничивать понятия календарного (хронологического) и биологического возраста. Последний может предшествовать календарному, что свидетельствует о раннем, преждевременном старении. Степень расхождения между календарным и биологическим возрастом характеризует выраженность преждевременного старения, ускоренный темп развития процесса старения. Биологический возраст определяется комплексной характеристикой функционального состояния различных систем. Для того чтобы определить степень соответствия биологического возраста календарному, необходимы сравнительное изучение функций, закономерно изменяющихся с возрастом, и широкое использование функциональных нагрузок для установления возможностей приспособительных реакций сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной и других систем, различных видов обмена организма.

На основании изучения закономерно изменяющихся при старении показателей структуры и функций рядом авторов предложены показатели для определения биологического возраста (Hollingsworth, 1965; Ciuca и Jgcovsky, 1968; Gitman, 1969 Н. Витте и сотр., 1969; A. Comfort, 1969, и др.). В Институте геронтологии АМН СССР разрабатывается методика определения биологического возраста человека в амбулаторных условиях и устанавливаются соответствующие возрастные нормативы.

Определение биологического возраста человека и его соответствия календарному весьма важно для правильной диагностики и терапии, так как позволяет выяснить, какие изменения самочувствия, какая степень изменений органов и систем, ограничения их функций - проявление возрастных сдвигов и что обусловлено болезнью, патологическим процессом и подлежит лечению. Использование показателей биологического возраста имеет большое значение для гигиениста и социолога, так как представляет данные о социальном устройстве, о степени влияния профвредностей, необходимости изменения профиля и темпа работы и т. д.

Надо отметить, однако, что выработка критериев, которые позволили бы получить хотя бы относительно четкое представление о биологическом возрасте человека в процессе его старения - это довольно трудная задача. Сложность ее обусловлена, с одной стороны, неоднородностью развития процессов инволюции, старения органов и систем, весьма разнообразным включением компенсаторных механизмов, поддерживающих состояние гомеостаза. В связи с этим необходимы широкие комплексные исследования по выяснению изменения структуры, функции различных органов, различных видов обмена, изменения их взаимоотношений у отдельных индивидуумов.

С другой стороны, результаты одновременного, статического исследования человека (поперечного изучения), отдельных возрастных групп не могут дать правильного представления о биологическом возрасте, о чисто возрастных нормативах, присущих населению определенной страны, эпохи, географического положения и т. д.

Старость как определенный этап существования и старение как динамический процесс, сопровождающий нисходящую стадию развития человека,- разные понятия. Для того чтобы считать физиологическим определенный этап старения индивидуума и изменения его организма чисто возрастными, необходимо убедиться в том, что обследуемый физиологично прошел весь путь нисходящего развития, достигнув физиологической старости, активного долголетия. Это требует долговременного наблюдения, периодически повторяющихся тщательных исследований со сравнительной оценкой получаемых результатов (продольного изучения).

Такие исследования уже проводятся в ряде стран и в СССР (Институт геронтологии АМН), однако длительность их едва ли превышает 15-20 лет, а глубина исследования, набор тестов во многих случаях недостаточны и не позволяют получить достаточно полного представления о динамике процесса старения, об изменении взаимоотношений органов и систем, о развитии механизмов адаптации.

По-видимому, единственным путем, позволяющим определить возрастные нормативы определенных групп населения, внести научный вклад в понимание процессов старения, является долговременное, в течение всего онтогенеза человека, глубокое исследование динамики возрастных изменений структур, функций, обмена. Естественно, для этого потребуются не одно поколение исследователей и достаточно большие научные коллективы с соответствующей организацией. Однако это необходимо для решения многих проблем геронтологии, в частности, для того, чтобы получить ясное представление о физиологии старения, о возрастной норме, как правило, включающей в себя элементы патологических процессов.

Установление возрастных рубежей, разделяющих жизнь на отдельные периоды, чрезвычайно условно, особенно во второй половине индивидуального развития человека. Нельзя не согласиться с В. В. Фролькисом (1969), указывающим, что если в раннем онтогенезе возрастные периоды (внутриутробный с его отдельными фазами, период новорожденности, грудной возраст) совершенно четко отграничены друг от друга, то значительно более сложно отделить пожилой возраст от старческого и старческий от долгожительства, так как в стареющем организме нет резких переходов, быстрых коренных функциональных и обменных изменений.

Возрастная периодизация в значительной мере определяется средней продолжительностью жизни человека, изменения которой резко меняют и представления о сроках наступления старости. Изменение структуры населения, социальные факторы, реализующиеся через биологические механизмы и изменяющие состояние здоровья населения, обусловливают необходимость периодического пересмотра возрастной периодизации в позднем онтогенезе.

Первой из научных попыток возрастной периодизации была схема Flourens (1855), который различал два основных периода - роста и упадка. В течение последних десятилетий свои классификации предложили Schlesinger (1914), Warthin (1927), L. Aschoff (1938), Stieglitz (1954).

Во всех классификациях возрастных периодов, составленных крупными учеными экономически развитых стран, можно отметить почти однородные рубежи, характеризующие вторую половину жизни человека:

1) 40 лет - окончание периода возмужания (по Warthin), 45 лет - окончание периода расцвета (по L. Aschoff), окончание периода зрелости (по Stieglitz);

2) 60 лет - окончание периода полной зрелости и начало старости (по Warthin), 65 лет - окончание периода полной зрелости и начало старости (по L. Aschoff), 70±10 лет - начало старости (по Stieglitz);

3) 75-80 лет - преклонный возраст и более поздние годы - глубокая старость (по Schlesinger). На симпозиуме в Ленинграде (1962) и

Международном семинаре по проблемам геронтологии Всемирной Организации Здравоохранения в Киеве (1963) была принята возрастная классификация, в соответствии с которой рекомендуется различать три хронологических периода в позднем онтогенезе человека:

1) средний возраст - 45-59 лет,

2) пожилой - 60-74 года,

3) старческий - 75 лет и старше.

Эта классификация выдвигает рубежи 45, 60, 75 и 90 лет, близкие к имеющимся в ранее предложенных классификациях.

По современным воззрениям (И. В. Давыдовский, И. Троян и др.), нисходящий период развития человека начинается в 30- 35 лет, когда наступает переход из молодого возраста в зрелый.

Хотя уже в начале нисходящего периода развития тщательное исследование обнаруживает изменения физиологических реакций, структуры и обмена, которые можно рассматривать как предынволютивные и ограничивающие функциональную способность в некоторых видах труда, спорте, человек сохраняет определенное постоянство своих возможностей - это постоянство можно характеризовать как плато, разделяющее восходящий и нисходящий периоды развития.

Ощутимые изменения, свидетельствующие о старении, как правило, наблюдаются после 45 лет. Выделение в классификации Ленинградского симпозиума и Киевского семинара ВОЗ пятнадцатилетнего периода (45-60 лет) как периода среднего возраста оправдано, с одной стороны, физиологическими особенностями стареющего организма, с другой - социальными, так как он предшествует пенсионированию.

В среднем возрасте происходят интенсивные сдвиги в регу-ляторных механизмах, связанные с нарушениями в центральных механизмах регуляции эндокринных функций. Изменения в системе гипоталамус-гипофиз-половые железы являются ведущими в развитии климактерического периода, изменяющего сложные нейроэндокринные взаимоотношения. Возникшие возрастные нейрогуморальные сдвиги сказываются на обмене и функции тканей, могут определять развитие дистрофических и дегенеративных процессов в тканях и органах стареющего организма, его адаптацию к новым условиям существования.

В настоящее время существует достаточно полное представление о большой зависимости между эндокринными сдвигами в этот период и патологическим климаксом, в значительной мере влияющим на процессы старения. Следует заметить, что если существование физиологического и патологического климакса у женщин установлено и является предметом многих исследований, то относительно процессов, протекающих в мужском организме в период окончания репродуктивного периода, имеется еще очень мало данных. Между тем среди ученых все шире распространяется мнение о том, что и мужчины переживают климактерический период, нередко проявляющийся целым рядом патологических сдвигов в функции органов и систем (в первую очередь сердечно-сосудистой), изменением различных видов обмена. Возраст 55-60-65 лет является наиболее критическим для мужчины в связи с более бурным развитием атеросклероза в этот период и нарушением нейрогуморальной регуляции функции сердца и сосудов, изменением сосудистой реактивности. Следует согласиться с Б. А. Вартапетовым и А. Н. Демченко (1965), что этому процессу у мужчин, нередко протекающему патологически и способствующему преждевременному старению с его недугами и болезнями, зачастую все еще не уделяется должного внимания; он, как правило, не учитывается клиницистами в генезе целого ряда заболеваний у людей пожилого возраста.

В пятом-шестом десятилетиях в организме человека, по существу, происходят изменения, определяющие дальнейший ход старения. Он в значительной степени обусловлен степенью адаптации организма к новым условиям, вызванной глубокой перестройкой нейрогуморальной регуляции, происходящей в среднем возрасте.

В Институте геронтологии АМН СССР было выполнено комплексное клинико-физиологическое исследование, характеризующее последовательность и отношение изменений в различных системах, возникающих в этот возрастной период. Полученные данные свидетельствуют о том, что в первую очередь изменения наступают в функции сердечно-сосудистой и нервной систем. Они способствуют изменениям в тканях и органах.

Если учесть, что этот возрастной период является для большинства периодом окончания активной профессиональной деятельности, вслед за которым следует изменение жизненного стереотипа, положения в обществе и семье, то, вероятно, именно он заслуживает наибольшего внимания при разработке и осуществлении мер профилактики преждевременного старения и болезней старости.

Второй период позднего онтогенеза - пожилой возраст. Вряд ли стоит называть его периодом ранней старости, а людей этого возраста престарелыми людьми или людьми преклонного возраста. Это диктуется и психологическими моментами и положением человека на седьмом десятилетии его жизненного пути в обществе. Наряду с увеличением средней продолжительности жизни населения экономически развитых стран, улучшились и показатели здоровья людей старших возрастных групп. Наряду с этим фактором, широкое внедрение техники, облегчающей труд, резко увеличило возможности использования остаточной трудоспособности лиц пенсионного возраста. Уже в настоящее время, по данным ВОЗ, более 20% людей в возрасте 65 лет и старше сохраняют свою профессиональную трудоспособность.

Это дает возможность несколько отодвинуть относительные рубежи, определяющие возрастные периоды, и воспринимать физиологическую старость как конечный этап онтогенеза человека не ранее чем с 75 лет.

Присоединяясь к возрастной классификации, принятой Ленинградским симпозиумом и Киевским семинаром ВОЗ, мы считаем целесообразным выделение возрастной группы 90 лет и старше - долгожителей. Это особая возрастная группа, представляющая большой интерес для научного изучения как прототип поздней старости, а также требующая особого внимания социальных и медицинских учреждений.

В современной литературе все чаще встречается название «третий возраст», предложенное французскими социологами для характеристики пенсионного возраста, который в большинстве западных стран установлен в 65 лет.