Последовательность стадий эмбрионального развития хордовых. Эмбриональное развитие хордовых

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

ФГБОУ ВПО Костромской ГСХА

Факультет ветеринарной медицины и зоотехнии

Кафедра анатомии и физиологии

Реферат

По дисциплине М орфология животных

Тема: Эмбриональное развитие животных разных классов типов хордовых

Выполнил студент 514 гр

Лебедев Артём Алексеевич

Преподаватель Калыш Тамара Васильевна

Караваево 2013

Независимо от способа размножения, начало новому организму дает одна клетка, содержащая наследственные задатки и обладающая всеми характерными признаками и свойствами целого организма.

Индивидуальное развитие заключается в постепенной реализации наследственной информации, полученной от родителей. Начало эволюционной эмбриологии положили русские ученые А.О. Ковалевский и И. И. Мечников. Они впервые обнаружили три зародышевых листка и установили принципы развития беспозвоночных и позвоночных животных. Онтогенезом, или индивидуальным развитием, называется весь период жизни особи с момента образования зиготы до гибели организма. Онтогенез делится на два периода:

Эмбриональный период: от образования зиготы до рождения или выхода из яйцевых оболочек;

Постэмбриональный период: от выхода из яйцевых оболочек или рождения до смерти организма.

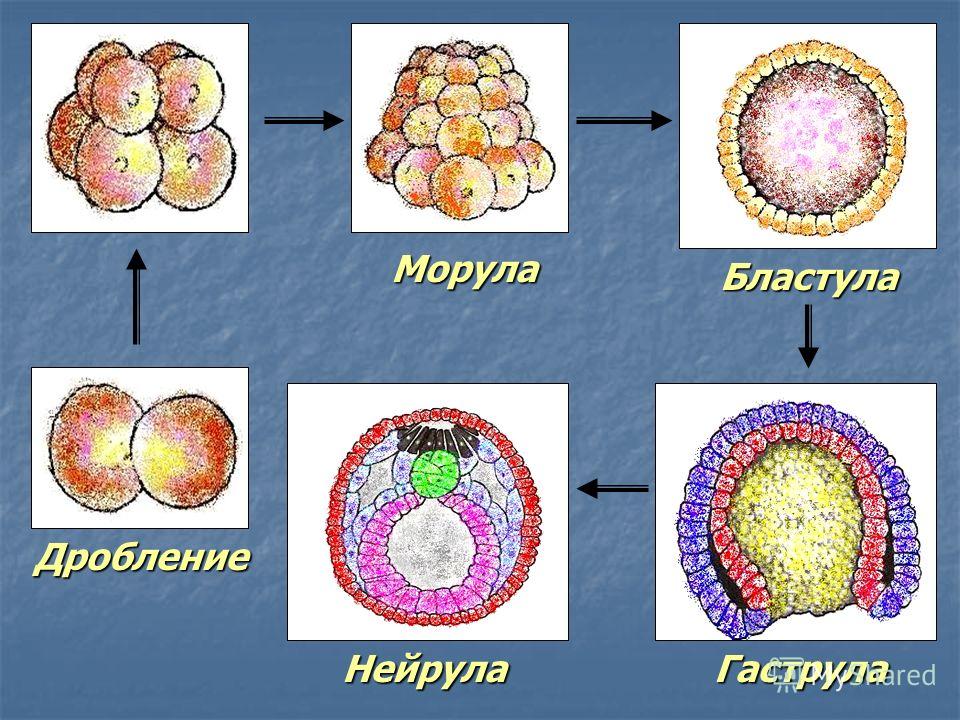

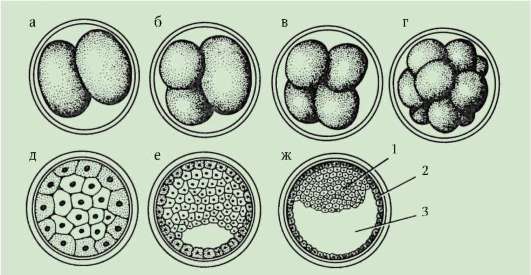

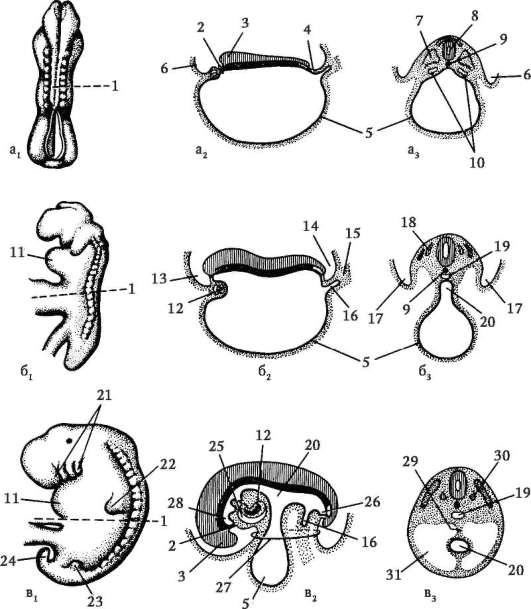

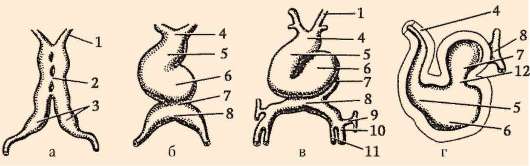

Эмбриональное развитие хордовых проходит в ряд стадий:

* дробление;

* гаструляция;

* закладка осевых органов и нейруляция;

* гисто- и органогенез

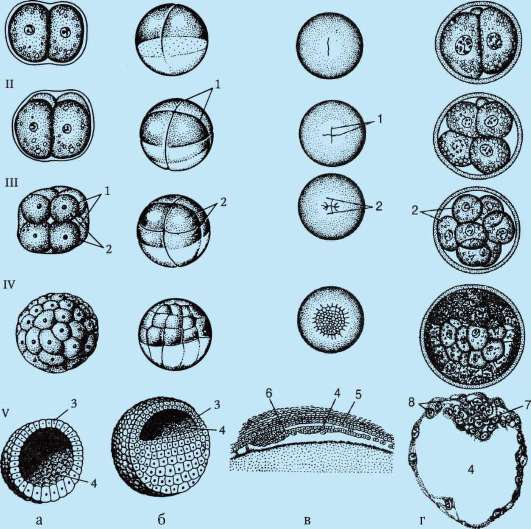

Стадия дробления зависит от особенностей строения яйцеклетки.

Количество содержащегося в яйце желтка значительно варьирует, оно служит основным фактором, определяющим размеры яйца и тип дробления зиготы:

а) олиголецитальные яйца - содержат мало желтка, ядра, как правило расположены в центре яйцеклетки; такой тип яиц характерен для ланцетника и человека, поскольку, небольшое количество желтка равномерно распределено в цитоплазме, поэтому данный тип яиц называют так же изолецитальными.

б) мезолецитальные яйца содержат умеренное количество желтка, чаще всего неравномерно распределенного в цитоплазме. Мезолецитальные яйца распространены среди примитивных водных форм, это свидетельствует о том, что они были характерны для предковых позвоночных. Поскольку, большинство анамний являются водными формами, их яйца содержат желток, расположенный в нижней половине яйца, такие яйца называют телолецитильными.

в) У акул и скатов с одной стороны, и у рептилий и птиц - с другой стороны, яйца крупные. Их называют полилецитальными, потому, что большую часть клетки занимает желток, а цитоплазма, которой относительно мало, сконцентрирована на одном полюсе. Поскольку в данных яйцеклетках резко выражена полярность, эти клетки называют также резкотелолецитальными.

Дробление - процесс деления, в результате которого образуется бластула.

Характер дробления яйцеклеток зависит от количества желтка, находящегося в яйцеклетке. Желток, будучи инертным, не играет активной роли в дроблении, которое осуществляется ядром и цитоплазмой клетки, он проявляет местное замедляющее действие путем механического торможения этого процесса.

Различают следующие типы дробления: полное - голобластическое, когда вся цитоплазма зиготы подвергается дроблению и меробластическое или неполное, когда цитоплазма только в анимальном полюсе подвергается дроблению - такой тип дробления (резкотелолецитальные яйца) называют дискоидальным. По времени дробления различают равномерное и неравномерное. Дробление у животных, имеющих изолецитальные яйца идет по голобластическому типу.

Для анамний характерно дробление неполное, дискоидальное - у птиц и рептилий; полное, равномерное, асинхронное - у млекопитающих.

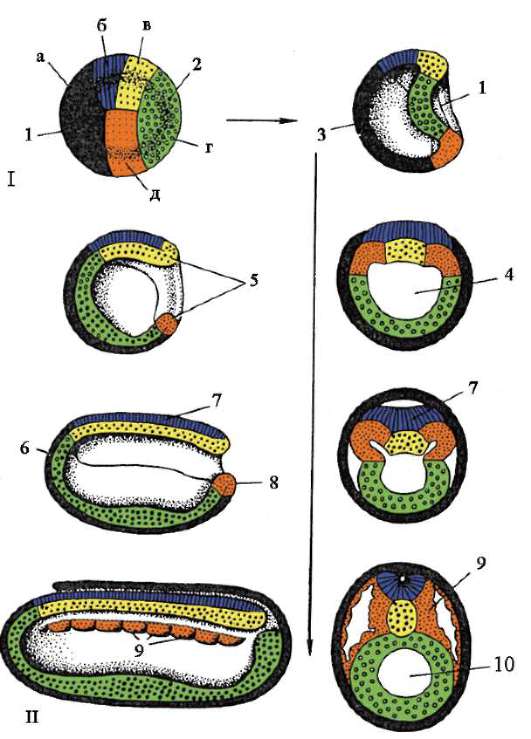

Следующий этап эмбрионального развития -- гаструляция. В это время бластомеры, продолжающие быстро делиться, приобретают двигательную активность и перемещаются относительно друг друга, формируя слои клеток -- зародышевые листки. Гаструляция может происходить либо путем инвагинации (впячивания) одной из стенок бластулы в полость бластоцеля, иммиграцией отдельных клеток, эпиболией (обрастанием), либо деламинацией (расщеплением на две пластинки).

В итоге формируется наружный зародышевый листок -- эктодерма, и внутренний-- энтодерма. У большинства многоклеточных животных между ними образуется третий, средний зародышевый листок -- мезодерма, сформированный из клеток, лежащих на границе между наружным и внутренним листками.

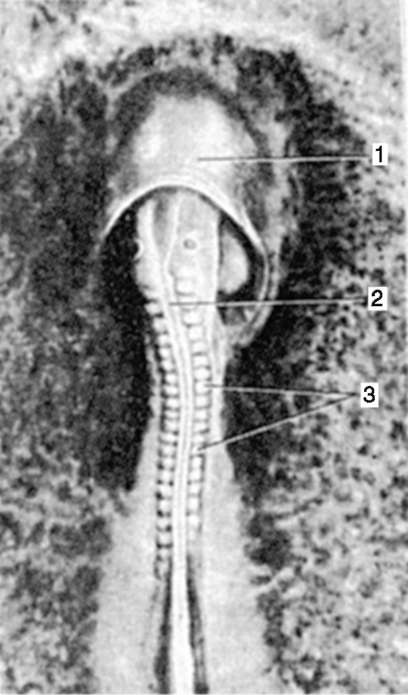

Зародыш в период нейруляции, следующей за гаструляцией, называется нейрулой. Нейруляция начинается с утолщения эктодермы на спинной стороне зародыша - нервной пластинки, которая детерминируется под индуцирующим влиянием хордомезодермы в период гаструляции. По краям нервной пластинки приподнимаются складки - нервные валики, средняя ее часть постепенно углубляется, валик сближается, сливаясь по средней спинной линии и т.о. нервная пластинка превращается в нервную трубку. Последняя отделяется от остальной эктодермы, которая преобразуется в покровный эпителий; между спинной стороной нервной трубки и покровным эпителием располагается производное нервных валиков - нервный гребень.

В период нейруляции процессы формирования происходят и в других зародышевых листках. У животных с полным дроблением энтодерма в этот период полностью окружает гастроцель, который превращается в полость дефинитивного кишечника. Индукционное взаимодействие между частями зародыша продолжается и в течение нейруляции, определяя дальнейшее расчленение нервной трубки на отделы ЦНС, а так же дальнейшую дифференцировку мезодермальных и энтодермальных органов.

К концу нейруляции зародыш приобретает план строения взрослого организма: на спинной стороне под эпителием располагается нервная трубка, под ней хорда, ниже кишечник, становятся различимы передний и задний концы тела. В эмбриологии есть термин - эмбриональная индукция - взаимное влияние частей зародышевого организма.

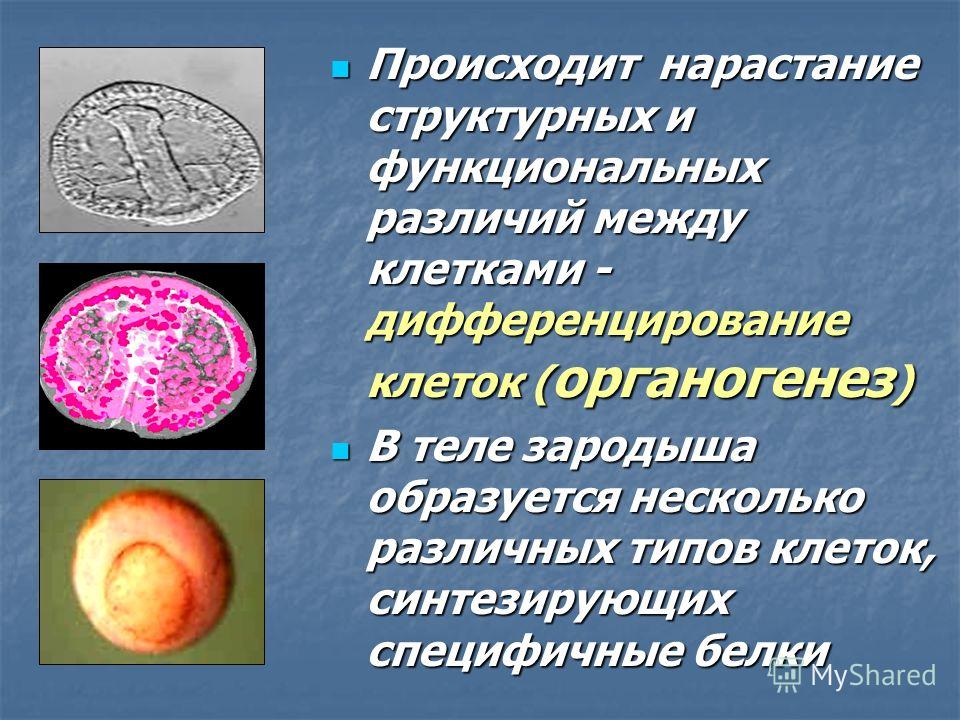

Далее начинаются процессы гистогенеза (образования тканей) и органогенеза (образования органов) у зародыша (эмбриона). В результате дифференцировки клеток зародышевых листков формируются различные ткани и органы развивающегося организма. Из эктодермы образуются покровы и нервная система. За счет энтодермы формируются кишечная трубка, печень, поджелудочная железа, легкие. Мезодерма продуцирует все остальные системы: опорно-двигательную, кровеносную, выделительную, половую. Обнаружение гомологии (сходства) трех зародышевых листков едва ли не у всех животных послужило важным аргументом в пользу точки зрения о единстве их происхождения.

К концу эмбрионального периода у зародыша имеются уже все основные органы и системы, обеспечивающие жизнеспособность во внешней среде.

Завершается эмбриональный период рождением новой особи, способной к самостоятельному существованию.

Ланцентник

Ранние исследования развития ланцетника, в частности работы А. О. Ковалевского, доказывали единство животного мира и поэтому имели большое значение для утверждения эволюционной теории. Эти работы послужили стимулом к изучению ланцетника для освещения филогенетических связей между животными. Первыми, это, казалось бы, невзрачное животное изучали такие учёные как Бертхольд Гатчек, Бовери, Эдвин Г. Конклин, Эдвин С. Гудрич и другие.

В первом экспериментальном изучении проблемы филогенетических связей ланцетника, Эдмунд Б. Вильсон исследовал развитие изолированных бластомеров и неполных эмбрионов. Он заключил, что регулятивная способность ланцетников -- нечто среднее между ней же у морских ежей и асцидий.

До недавнего времени исследования эмбриогенеза ланцетников до первого деления были поверхностными из-за некоторых существенных трудностей с искусственным оплодотворением, и исследуемые эмбрионы собирались после естественного оплодотворения. Таким образом, ранние стадии эмбриогенза, такие как кортикальные реакции, движение пронуклеусов и первое деление не были основаны на полноценных материалах.

Дробление. Благодаря малому количеству желтка, первый период онтогенеза проходит легко -- дробление голобластическое, бластомеры почти одинаковой величины, симметрия дробящегося яйца радиальная с элементами билатеральной симметрии. Редко можно наблюдать слабые признаки спирального дробления.

Обычно борозда первого деления проходит через анимальный и вегетативный полюса и через середину мезодермального серпа. Таким образом яйцо разделяется на две симметричные половины. Вторая борозда дробления тоже меридиональная, перпендикулярна борозде первого деления и отделяет два анимальных бластомера от двух вегетативных, при чём первые содержат материал мезодермального серпа и несколько меньше вторых. Третье деление проходит чуть выше экватора и образует четыре анимальных и вегетативных микромера, при этом два задних несколько мельче передних. При четвёртом, приблизительно меридиональном делении проявляется билатеральность -- из восьми вегетативных бластомеров два передних и два задних мельче оставшихся боковых. Пятое деление -- широтное, шестое деление происходит в меридиональном направлении. После шестого деления бластомеры располагаются неправильно, а уже при седьмом они делятся в разных направлениях.

Дробление становиться не синхронным и не правильным с восьмого деления. Медленне всего делятся крупные энтодермальные бластомеры, а быстрее всего -- мелкие мезодермальные.

В итоге образуется целобластула, которой характерна большая полость и однослойная бластодерма. Бластоцель появляется на стадии 4--8 бластомеров. Изначально он открыт на обоих полюсах яйца, но потом эти отверстия замыкаются. Увеличение бластулы и расширение бластоцеля происходит на счёт набухания студенистого вещества в последнем. Позже, при максимальной величине бластоцеля, это вещество разжижается практически до плотности морской воды.

Гаструляция. Внутренний слой клеток образуется путем впячивания внутрь полости бластулы клеток её стенки -- инвагинации. Постепенно происходит смыкание краёв бластопора и удлинение зародыша за счёт выпячивания тела в передне-заднем направлении и уменьшения поперечника гаструлы. Эмбрион становится билатерально симметричным.

Нейруляция. По краю нервной пластинки -- образования клеток эктодермы -- нарастают направленные вверх складки, центр же опускается, формируя нервный желобок.

Вместе с этим происходит расщепление мезодермы в форме небольших карманообразных выростов по двум сторонам энтодермы. Помимо продольных желобков от переднего конца первичной кишки по порядку отделяются дополнительные две пары целомических мешков. Это означает, что стадия характеризуется тремя парами сегментов и указывает на филогенетическую родственную связь рода ланцетников с трёхсегментарными личинками полухордовых и иглокожих.

Образование целома -- отшнуровка от первичного кишечника -- происходит энтероцельно. Мезодермальные тяжи полностью распадаются на сегменты -- происходит дифференцировка сомитов и спланхнотом. Сомиты, из которых развивается туловищная мускулатура, остаются обособленными друг от друга, спланхнотомы же сливаются на каждой стороне, образуя левую и правую полости, которые затем объединяются под кишечной трубкой в общую вторичную полость тела -- целом.

Эмбрион ланцетника, с одной стороны, обладает чертами типичных позвоночных:

присущее им расположение зачатков органов при гаструляции, отделение хорды из спинной стенки гастроцеля, образование нервной пластинки из эктодермы с дорсальной стороны зародыша.

С другой стороны, у них наблюдаются признаки беспозвоночных вторичноротых:

присутствие целобластулы,

образование гаструлы путём впячивания внутрь,

трёхсегментная стадия,

энтероцельный способ образования целома.

Яйцеклетка амфибий характеризуется наличием большого количества желтка сосредоточенного на вегетативном полюсе. Это мезолецитальный или умеренно телолецитальный тип яйцеклетки. Дробление амфибий полное, но неравномерное в связи с большим количеством желтка. В ходе радиального дробления образуются бластомеры разных размеров (микромеры на анимальном полюсе, и макромеры на вегетативном полюсе). В результате дробления формируется неравномерная амфибластула. Гаструляция у амфибий протекает достаточно сложно, так как сочетаются несколько типов движения клеток - инвагинация, инволюция и эпиболия. Путем инвагинации и инволюции перемещаются энто- и мезодермальные клетки, а путем эпиболии - эктодермальные. В ходе гаструляции образуется бластопор (первичный рот), имеющий вид кольца. Края бластопора называются губами: верхняя - дорсальная, нижняя - вентральная, а две боковые - латеральные. Процесс нейруляции у амфибий идет после оплодотворения от 36 до 56 часа и начинается с появления нервной пластинки, которая затем превращается в нервную трубку и первичный мозг.

Для амфибий характерно непрямое развитие, поэтому результатом эмбрионального развития является формирование личинки, которая преобразуется во взрослое животное в ходе метаморфоза.

Эмбриональный период развития рыб не заканчивается выходом зародыша из оболочки. Он продолжается в течение некоторого времени после выклева, пока предличинка, или свободный эмбрион, обладая ещё рядом эмбриональных особенностей строения органов дыхания, кровообращения, пищеварения и других систем, проходит заключительные этапы эмбрионального развития. После того как начинают функционировать жаберная, пищеварительная и другие системы, деятельность эмбриональных органов прекращается и соответственно кончается период эмбрионального развития.

Следующий период - личиночный - начинается с момента перехода молоди на активное питание внешней пищей. Сначала питание смешанное - остатками желточного мешка и частично внешней пищей, затем полностью экзогенное. Имеются временные личиночные органы (непарная плавниковая кайма, наружные жабры и т. д.), отсутствуют многие органы взрослой рыбы.

При переходе в следующий период развития - мальковый молодь приобретает форму взрослой рыбы; появляется чешуя, характерные для взрослого органы и функции (например, брюшные плавники и жаберное дыхание через рот), но некоторые органы могут ещё отсутствовать, например каналы боковой линии. Личиночные органы исчезают.

Для примера рассмотрим развитие карпа в нерестовом пруду (при температуре воды 20-22°С рис. 38).

В течение первых суток проходят этапы, предшествующие оформлению тела зародыша.

Образование бластодиска (1-й этап). Начинается сразу после оплодотворения. Примерно через 30 мин в икринках между желтком и наружной оболочкой возникает перивителлиновое пространство, занимающее 3,4-15,4 % диаметра икринки. На анимальном полюсе икринки формируется бластодиск в виде возвышающегося над желтком светлого бугорка.

Развитие икры карпа

А - только что выметанная икринка; Б - начало дробления бластодиска (морула крупных клеток); В - морула мелких клеток; Г - бластула; Д - обрастание желтка; Е - органогенез

Дробление бластодиска (2-й этап). Бластодиск разделяется бороздами дробления на бластомеры.

Сначала наблюдается морула крупных клеток, но по мере того, как возрастает число бластомеров, размеры их уменьшаются. Примерно через 5 ч после оплодотворения наблюдается морула мелких клеток.

Бластула (3-й этап). Бластомеры уплотняются и отодвигаются к периферии. Образуется бластула, внутри которой имеется полость - бластоцель; желток образует впячивание навстречу накрывающей его бластодерме.

Гаструла (4-й этап). При дальнейшем размножении клеток анимального полюса происходит обрастание желтка: бластомеры как бы сползают в сторону вегетативного полюса, постепенно накрывая его; образуется зародышевый узелок; формируются зародышевые пласты, а из них зачатки органов.

К концу первого дня после оплодотворения в икринке имеется зародыш в виде прозрачной зародышевой полоски, лежащей на желтке. Произошла закладка головного и туловищного зачатков, причём головной конец заметен резче, хвостовой конец утончается постепенно, ограничиваясь едва заметно; выявляются участки эмбрионального материала, которые дадут начало хорде, миотомам, кишечной энтодерме, нервной и другим системам.

В течение вторых суток проходят следующие три этапа.

Органогенез (5-й этап). Зародыш увеличивается в размерах: тело утолщается, хвостовой отдел оканчивается перед головным, немного не доходя до него. Формируются головной, туловищный, хвостовой отделы тела и основные органы и системы органов: нервная, мышечная, кишечник и т. д. Примерно через 28 ч после оплодотворения в головном отделе хорошо виден мозг, причем заметно разделение его на передний и задний отделы, четко различимы слуховые пузырьки, глаза продолговатой формы, ещё не имеющие пигмента. В туловищном отделе происходит сегментация хорды. Примерно через 32 ч. после оплодотворения хорошо заметна плавниковая кайма, начинающаяся на спинной стороне тела в задней его трети. Кайма огибает хвостовой отдел и подходит к желтку. Видны также плавниковые складочки на желтке.

Появляется нервно-мышечная моторика (6-й этап). Зародыш начинает временами подергиваться, а затем периодически поворачивается в оболочке. Так как зародыш в это время дышит поверхностью тела (специальных органов дыхания нет), то перемешивание перивителлиновой жидкости при таких поворотах способствует улучшению газового обмена.

Зародыш настолько увеличивается, что хвостовой отдел начинает заворачиваться по поверхности желтка, образуя спираль. В головном отделе просматриваются обонятельные ямки, глазные бокалы, хрусталики, отолиты. В глазах появляется точечный меланин. Сердечная трубка сокращается, но форменных элементов крови ещё нет. Хорошо видна кишечная трубка. Продолжается сегментация тела (в хвостовом отделе). Желточный мешок становится грушевидным.

Начинает функционировать эмбриональная дыхательная система (7-й этап). Так как дефинитивные органы дыхания ещё не сформированы, то дыхательную функцию выполняет сеть кровеносных сосудов: Кювьеровы протоки (лежащие на передней части желточного мешка), нижняя хвостовая вена (в хвостовом отделе тела), сеть сегментальных сосудов в плавниковой кайме (в анальной ее части). В токе плазмы крови появляются форменные элементы. Заканчивается сегментация тела. Появляются грудные плавнички. Усиливается пигментация глаз. Примерно через 52 ч после оплодотворения появляются пигментные клетки над кишечной трубкой, вскоре покрывающие головку зародыша, спинной и хвостовой отделы и желточный мешок. Пигментные клетки (меланофоры) крупные, лежат близко друг к другу (группами). На голове видны зачатки жаберных крышек. На голове и желтке появляются железки вылупления.

К концу вторых - началу третьих суток после оплодотворения начинается последний - 8-й этап развития зародыша в оболочке. Увеличиваются все части тела и просвечивающие сквозь прозрачные покровы органы. Головка зародыша частично обособляется от желтка. В слуховых пузырьках видны полукружные каналы. Отчетливо видна ротовая ямка (рот неподвижный, открытый). Оформляется жаберно-челюстной аппарат. В передней части головы видны клетки, образующие железки приклеивания. Основания грудных плавников расположены наклонно по отношению к оси тела. В плавниковой складке обособляются спинной, хвостовой и анальный участки. Усиливается пигментация тела.

Примерно через 78 ч после оплодотворения начинается массовый выклев молоди. Выклюнувшиеся зародыши, или предличинки (этап развития А, или последний зародышевый), имеют около 5,0-5,2 мм длины (рис. 39). Обращает на себя внимание большой желточный мешок грушевидной формы и прямая (не изогнутая) хорда. Голова немного пригнута вниз. В передней части ее, ближе к глазам, имеются углубления - обонятельные ямки. Хорошо видны сегменты (их насчитывается 38), не одинаковые по величине, они постепенно уменьшаются к заднему концу тела. По спине зародыша, начиная с 9-го сегмента, тянется вдоль тела плавниковая кайма, переходящая на хвост, далее на брюшную сторону и оканчивающаяся на желточном мешке. В хвостовой части плавниковая кайма разделяется задним концом хорды на две равные половины. Плавниковая кайма узкая, недифференцированная, без выемок, расширяется только в хвостовой части, прозрачная, чуть-чуть уплотненная с прилегающей к телу стороны; в спинной и анальной частях пронизана кровеносными сосудами. Грудные плавнички подвижны. Глаза сильно пигментированы. По телу разбросаны пигментные клетки; больше всего их на голове и вдоль спинного и брюшного краев тела, лежат они и на желточном мешке. На голове и спине имеется также желтоватый пигмент.

Развития молоди карпа после выклев.

А - только что выклюнувшаяся предличинка, l = 5,0 мм; Б - личинка, l = 7,5 мм (3-й сутки); В - личинка, l = 8,5 мм (4-е сутки); Г - личинка, l = 12,5 мм (8-е сутки); Д - личинка, l = 16 мм (14-е сутки)

На переднем краю головы зародыши имеют железу приклеивания, позволяющую им прикрепляться к подводным растениям. Сквозь прозрачное тело просвечивают внутренние органы: сердце в околосердечной сумке, кишка, прямая, ещё без просвета, не вполне сформированный жаберный аппарат - только начальные жаберные дужки прикрыты намечающейся жаберной крышкой, два отолита в слуховой капсуле. Рот открыт, имеет форму ямки.

В течение 1-х суток жизни после выклева зародыши движутся периодически; время от времени, приклеившись к растениям, они висят неподвижно, покойно; затем, оторвавшись от субстрата, проделывают несколько червеобразных движений, после чего опять приклеиваются. Таким образом чередуются состояния движения и покоя.

При указанных температурах преобразования зародышей протекают быстро. Уже к концу первого дня их жизни (длина 6 мм) желточный мешок оказывается сильно втянутым. На 2-е сутки жизни (длина 5,9-6,7 мм) зародыши имеют сравнительно небольшой желточный мешок. Уменьшение желточного мешка происходит по всей площади соединения его с зародышем, но быстрее в передней расширенной части. В плавниковой кайме, особенно в нижней части хвостового отдела, уплотнённые участки (скопления мезенхимных клеток) становятся более значительными. Зародыши больше не приклеиваются к растениям, они постоянно плавают.

На 3-й сутки жизни (этап развития В, или первый личиночный) при длине тела 6,2-7,8 мм у молоди остается совсем мало желтка. Хорда по-прежнему оканчивается прямо - она не изогнута. У особей длиной около 7 мм дифференциации плавниковой каймы ещё нет, но в хвостовой части в нижней половине намечаются мезенхимные тяжики. Пигментных клеток становится больше. Жаберная крышка прикрывает не все жаберные дужки. Линия основания грудных плавников становится вертикальной. Кровь начинает окрашиваться, приобретает очень слабый жёлто-розовый оттенок.

Кишечник представляет собой едва изогнутую трубку, но уже с просветом. Молодь заглатывает воздух, плавательный пузырь (задняя камера) наполняется им и становится хорошо видным. Наполнение плавательного пузыря воздухом облегчает передвижение рыбок. Части ротового аппарата могут двигаться. Рот перемещается на конец рыла.

Молодь переходит к активному питанию (внешней пищей). Таким образом, в это время у личинок питание смешанное: как внешней пищей, так и за счет не совсем израсходованного желточного мешка. Вследствие прозрачности тела хорошо видно содержимое кишечника.

На 4-е сутки жизни (этап развития С1; или второй личиночный)длина личинок достигает 5,5-9,0 мм. Самые мелкие из них имеют ещё остатки желтка. Рот приобретает способность закрываться полностью.

У личинок, достигших длины около 8,3 мм, задний конец хорды - уростиль - начинает загибаться кверху. Зачатки лучей в нижней половине хвостовой части плавниковой каймы увеличиваются. Плавниковая кайма в передней части (на спине) становится более высокой, здесь появляется сгущение мезенхимных клеток. Такое же сгущение мезенхимы наблюдается в анальной части каймы, на месте будущего анального плавника. Перед хвостом плавниковая кайма становится немного уже, тем самым намечаются границы хвоста.

Пигментных клеток становится очень много, они крупные, разбросаны по всему телу. Особенно крупны они на спинной стороне головы. Жаберные крышки увеличиваются. Личинки уже заглатывают циклопов, босмий и других мелких ветвистоусых и веслоногих рачков.

На 5-е сутки жизни (этап развития С2, или третий личиночный)при длине 7,0-10,1 мм личинки отличаются от предыдущих в основном тем, что у них сильнее загнут уростиль, хвост стал гетероцеркальным, в плавниковой кайме резче выделяется хвостовой отдел, в котором лучи уже сформировались; в спинном и анальном отделах плавниковой каймы сгущения мезенхимы стали плотнее. На челюстях появляются роговые зубы. В пищевом комке кроме коловраток, ветвистоусых и веслоногих рачков начинают встречаться планктонные личинки хирономид.

На 6-е сутки жизни (длина 8,2-11,3мм) личинки своим общим видом напоминают уже больше рыбку, чем личинку. Головка из закругленной становится вытянутой. Жаберные крышки закрывают все жаберные дужки. Хвостовой отдел на плавниковой кайме ограничивается четче, мезенхимные сгущения в спинном и анальном участках каймы уплотняются. Тело личинок становится менее прозрачным, сегменты видны плохо, только в задней части.

На 8-е сутки жизни личинки достигают длины 10-12,8 мм. Меньшие из них прошли этап развития D1, или четвертый личиночный, у наиболее крупных развитие продвинулось до этапа D2 -пятого личиночного.

Сегменты в теле видны совсем плохо. Уростиль сильно загибается кверху, образуя почти прямой угол с плавниковыми лучами. В плавательном пузыре обе камеры наполнены воздухом. На месте брюшных плавников появляются кожистые выросты. Плавниковая кайма ясно дифференцирована, спинной отдел ее имеет лучи, в анальном ее отделе также появляются зачатки лучей. Хорошо видны кости черепа. У наиболее крупных рыбок хвостовой отдел представляет собой сформированный хвостовой плавник (гомоцеркальный); появляется хвостовая выемка, раздваивающая плавник на верхнюю и нижнюю лопасти. Спинной плавник также вполне сформирован. Грудные и брюшные плавники ещё не имеют лучей. Все тело очень сильно пигментировано. Рот становится выдвижным. Кишечник слабо изогнут, намечается первая петля.

На 11-е сутки жизни (длина 11,1 - 16,0 мм) у личинок спинной и анальный участки плавниковой каймы приобретают форму плавников. С хвостовым плавником они соединяются совсем узенькими перетяжками. Лопасти брюшных плавников становятся крупнее, но лучей в них ещё нет. Пигментные клетки очень крупные. В кишечнике образуется первая петля.

На 13-е сутки жизни (длина 12-13 мм) остатки плавниковой каймы между плавниками становятся еле заметными. Тело почти непрозрачно, лишь слабо просвечивает кишечник.

На 14-е сутки жизни (этап развития Е, или шестой личиночный)при длине тела 15-20 мм никаких следов плавниковой каймы между плавниками нет. В брюшных и грудных плавниках появились лучи. Тело непрозрачно, его почти сплошь покрывают пигментные клетки. В кишечнике стало две петли. Чешуи ещё нет. Дальнейшее развитие происходит в выростном пруду.

В течение развития у зародыша чередуются периоды усиленного роста тканей и периоды усиленной дифференцировки их и образования новых зачатков органов. При этом меняется характер обмена веществ, в частности интенсивность водного обмена, интенсивность усвоения биогенных элементов (фосфора, кальция, углерода), аминокислотный состав тела (уменьшается число свободных аминокислот, увеличивается количество связанных), интенсивность потребления кислорода. Наиболее интенсивен обмен во время формирования органов и тканей. Чувствительность зародышей к внешним воздействиям - тряске, колебаниям температуры, содержанию кислорода - на разных стадиях развития различна. Наименее устойчивы зародыши во время усиленного формирования тканей и органов, когда обмен наиболее интенсивен. Это начало дробления, гаструляция, закрытие бластопора, начало формирования зародыша и т. д. Это обстоятельство учитывается при работах с икрой, особенно при ее перевозках.

Инкубация икры рыб каждого вида проходит при определённых условиях внешней среды (температура, содержание кислорода и углекислоты, рН, освещенность, соленость и т. д.).

Исход инкубации определяется также качеством икры. Оно связано с видом рыбы, ее возрастом, условиями содержания и в предыдущий год, и особенно перед нерестом, временем взятия икры от самок, а при искусственном осеменении - с техникой проведения всех операций. Длительная задержка икры в полости тела самки вызывает перезревание. Перезревшая икра характеризуется пониженной оплодотворяемостью, повышенным отходом в период инкубации, увеличенным числом уродов и самцов.

Невыметанные зрелые половые продукты рассасываются. Но это длительный процесс. Поэтому если нерест почему-либо не прошел (например, из-за похолодания), то очередной нерест на следующий год также может не состояться, так как в гонадах не успеют пройти процессы резорбции зрелых невыметанных клеток и образования клеток новых генераций.

Продолжительность инкубации при прочих равных условиях зависит от температуры: чем она выше, тем развитие происходит быстрее.

У рыб, выметывающих икру весной и летом, при высоких температурах, развитие длится несколько дней; у рыб с осенне-зимним нерестом - несколько месяцев. Успешнее всего инкубация проходит при оптимальной температуре. При повышенной она хотя и заканчивается быстрее, но молодь выклевывается мелкой и недоразвитой, а при понижении температуры зародыши более крупные, но нарушается процесс выклева. При отклонении температуры повышается количество уродов -особей с укороченным туловищем, искривлением позвоночника, водянкой околосердечной и брюшной полости, а также двухголовых экземпляров, срастающихся разными участками туловища, особей с аномалиями челюстного аппарата и т. д.

Для учета длительности развития существует понятие “градусо-дни”. Это произведение средней температуры инкубации на число дней развития икры. Оно дает общее представление о сумме тепла, необходимого для развития молоди до выклева. Но это не постоянная величина, она имеет разные значения при разных температурах. У карпа развитие длится 54-126 градусо-дней, у радужной форели - 330-400. При неблагоприятных условиях, например при недостатке кислорода, продолжительность развития удлиняется.

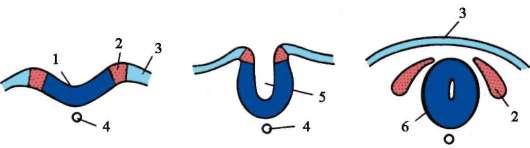

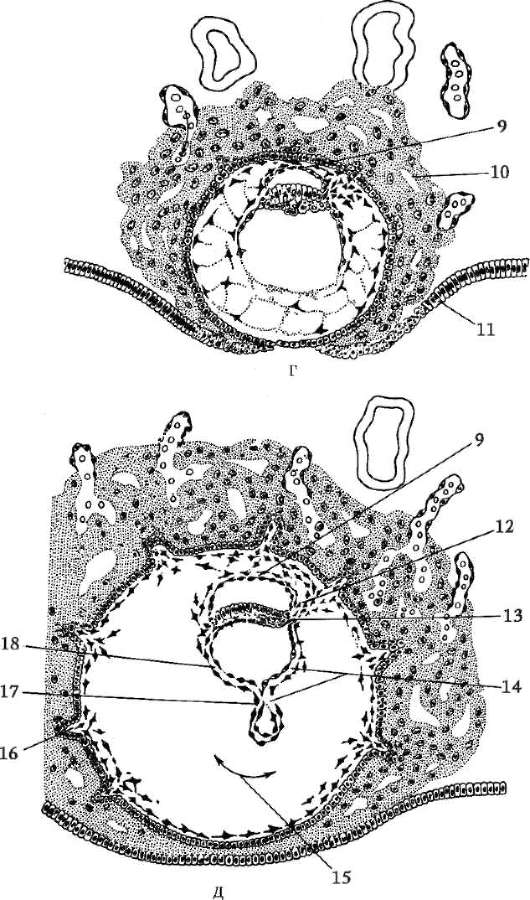

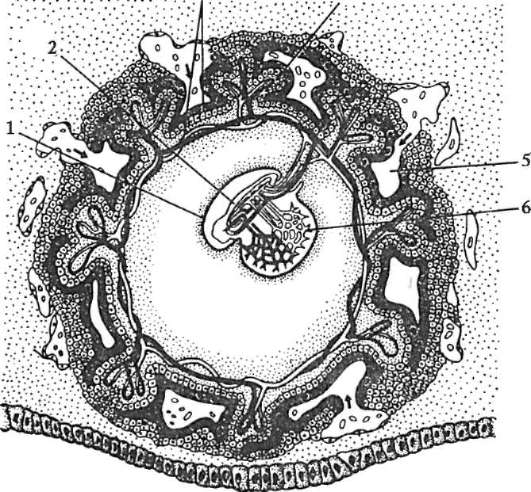

Яйцеклетка резко телолецитальная, крупная (3-3,5 см), характеризуется большим содержанием желтка, ядро и органеллы оттесняются к анимальному полюсу и имеют вид диска. Оплодотворение, у птиц внутреннее в проксимальном отделе половых путей. Здесь же образуется зигота - одноклеточный зародыш. которая продвигается по половым путям и подвергается дроблению. При этом вокруг зародыша из слизи половых путей формируются защитные оболочки (прежде всего белочная, волокнистая и скорлуповая оболочки). Дробление неполное, частичное и дискоидальное, дробится только анимальная часть зародыша. В результате образуется дискобластула. Бластомеры подвергаются расщеплению деляминации, в результате образуется верхний слой (эпибласт) и внутренний слой - гипобласт, который лежит на желточной массе. Этот первый этап гаструляции; в таком виде яйцеклетка поступает во внешнюю среду. При благоприятных инкубационных условиях процесс гаструляции продолжается, при этом в течение первых суток инкубации отмечается в основном движение клеточного материала только в эпибласте. Это перемещение происходит от переднего края к заднему, при этом боковые потоки клеточного материала движутся быстрее, они в первую очередь достигают заднего края, сталкиваются, наслаиваются и начинают движение по средней линии, образуя скопление клеточного материала в виде полоски - первичная полоски. Передний конец первичной полоски сталкивается с клеточным материалом, который двигается по средине и образуется большое скопление клеток в виде узелка - первичный узелок. Первичная полоска содержит будущий материал мезодермы. Из первичного узелка формируется прехордальная пластинка, перед первичным узелком содержится предполагаемый материал хорды, а еще ближе к переднему отделу содержится предполагаемый материал нервной пластинки.

В силу собственной тяжести материал первичного узелка начинает перемещаться под эпибласт. В результате образуется первичная ямка, через которую углубляется этот материал. Точно также в силу своей тяжести первичный материал первичной полоски в результате образуется первичная бороздка, через которую и углубляется клеточный материал первичной полоски. Из материала первичной полоски после его перемещения образуется срединный зародышевый листок, а материал, который переместился через первичную ямку, образует сначала хордальный вырост; вслед за материалом хорды начинает перемешаться клеточный материал, расположенный впереди узелка. Из него формируется нервная пластинка, которая постепенно прогибается посередине, ее края поднимаются и постепенно нервная пластинка заворачивается в нервную трубку, а над ней нарастает эктодерма. яйцеклетка зигота бластомер эмбриональный

Таким образом, через сутки инкубации на втором этапе гаструляции формируется мезодерма и 2 осевых органа: хорда и нервная трубка. В дальнейшем зародышевые листки подразделяются на 2 вида: собственно зародышевые листки, которые пойдут на строение зародыша и зародышевые листки, располагающиеся по краю, из которых будут формироваться провизорные органы. Учитывая сложный и достаточно длительный процесс эмбриогенеза у птиц необходимо формирование специальных временных внезародышевых - провизорных органов. Первым из них образуются желточный мешок, а в последующем и остальные провизорные органы: амниотическая оболочка (амнион), серозная оболочка, аллантоис. В эволюции до этого желточный мешок встречался только у осетровых рыб, которые имеют резко телолецитальную клетку и процесс эмбриогенеза сложный и длительный. При формировании желточного мешка отмечается обрастание желтка частями листков, которые мы называем внезародышевыми листками или внезародышевым материалом. Но краю желтка его начинает обрастать внезародышевая энтодерма. Внезародышевая мезодерма расслаивается на 2 листка: висцеральный и париетальный, при этом висцеральный листок прилежит к внезародышевой энтодерме, а париетальный - к внезародышевой эктодерме.

Внезародышевая эктодерма отодвигает белок и также обрастает желток. Постепенно желточные массы полностью окружаются стенкой состоящей из внезародышевой энтодермы и висцерального листка внезародышевой мезодермы - образуется первый провизорный орган - желточный мешок.

Функции желточного мешка. Клетки энтодермы желточного мешка начинают выделять гидролитические ферменты, которые расщепляют желточные массы. Продукты расщепления всасываются и по кровеносным сосудам поступают к зародышу. Так желточный мешок обеспечивает трофическую функцию. Из висцеральной мезодермы образуются первые кровеносные сосуды и первые клетки крови и, следовательно, желточный мешок выполняет также кроветворную функцию. У птиц и млекопитающих среди клеток желточного мешка рано обнаруживается клетки полового зачатка - гонобласта.

Вслед за образованием желточного мешка у зародыша начинает формироваться туловищная складка. Она формируется за счет того, что внезародышевая эктодерма с париетальной мезодермой начинают подрастать под зародыш и с этого времени зародыш обособляется от внезародышевого материала и приобретает форму. При этом часть энтодермы втягивается в зародыш, образуя кишечную трубку (последний осевой орган). Вслед за образованием туловищной складки образуется амниотическая складка, которая образуется за счет внезародышевой эктодермы и париентальной мезодермы, но эта складка растет наружу и постепенно нарастает над зародышем. Затем эти складки полностью смыкаются и образуются еще два внезародышевых органа: внутренний - амнион, а наружная часть складки, смыкаясь, образует наружную или серозную оболочку.

Амнион образуется в связи с тем, что для развития зародыша необходима водная среда, т.к. до птиц развитие шло в водной среде. Клетки эктодермы амниона начинают выделять секрет, который по своему составу близок к морской воде, поэтому плод чувствует себя хорошо и кожные покровы не подвергаются мацерации (высыханию). Из париетального листка мезодермы также формируются сосуды, и поэтому амниотическая жидкость постоянно подвергается обновлению (у человека каждые трое суток).

Серозная или наружная оболочка выполняет защитную и трофическую функции, лежит погранично с белком. В серозной оболочке образуются кровеносные сосуды, и она может всасывать продукты расщепления белковой оболочки и доставлять их к плоду. Однако основная функция серозной оболочки - дыхательная, которая выполняется путем доставки кислорода из воздушной ямки по сосудам к зародышу. В будущем у млекопитающих серозная оболочка трансформируется в хорион и плаценту.

Из клоачного отдела кишечной трубки в процессе формирования зародыша образуется небольшое выпячивание, которое постепенно разрастается между желточным мешком и серозной оболочкой. При этом стенка этого выпячивания срастается с одной стороны со стенкой желточного мешка, а с другой стороны со стенкой серозной оболочки. Так образуется аллантоис (колбасовидный отросток). Он выполняет выделительную функцию - накапливает конечные продукты белкового обмена.

Таким образом, амнион выполняет функцию среды обитания, серозная оболочка - защитную и дыхательную функции в том участке, где серозная оболочка подрастает к воздушной камере яйца; аллантоис - выделительную функцию.

К концу эмбриогенеза желточный мешок полностью используется, а аллантоис максимально разрастается. Цыпленок заглатывает часть амниотической жидкости. Разрушает амниотическую, серозную оболочки, заглатывает остатки белочной оболочки. Затем он разрушает волокнистую и скорлуповую оболочки и выходит наружу.

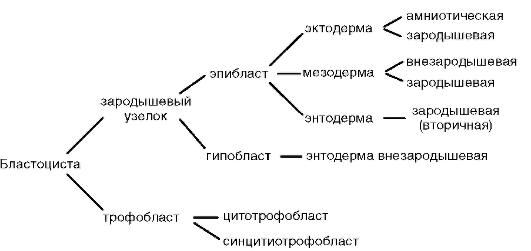

У млекопитающих и у человека образуется также четыре провизорных органа, но они претерпевают существенную эволюцию, т.к. выделительную, питательную, дыхательную функции и другое берет на себя плацента, прообразом которой была серозная оболочка. Поэтому желточный мешок и аллантоис, лишившись своих основных функций, очень быстро редуцируются. На первых этапах эмбрионального развития они выполняют свои функции, амнион как водная среда развития продолжает функционировать. Таким образом, у человека два провизорных органа: плацента и амнион.

Млекопитающие

Подтип млекопитающих по характеру эмбриогенеза очень разнообразен. Усложнение строения млекопитающих, а следовательно, и эмбриогенеза обусловливает необходимость накопления большего количества питательных веществ в яйцеклетках. На определенном этапе развития этот запас питательных веществ не может удовлетворить потребности качественно измененного зародыша, в связи с чем в процессе эволюции у млекопитающих выработалось внутриутробное развитие и у большинства животных этого подтипа наблюдается вторичная потеря яйцеклетками желтка.

Половые клетки. Оплодотворение. Дробление. Самыми примитивными млекопитающими являются яйцекладущие (утконос, ехидна). У них телолецитальные яйца, меробластическое дробление, поэтому их эмбриогенез сходен с развитием птиц.

У сумчатых млекопитающих яйцеклетки содержат незначительное количество желтка, но зародыш рождается недоразвитым и дальнейшее его развитие протекает в материнской сумке, где устанавливается связь соска молочной железы матери с пищеводом детеныша.

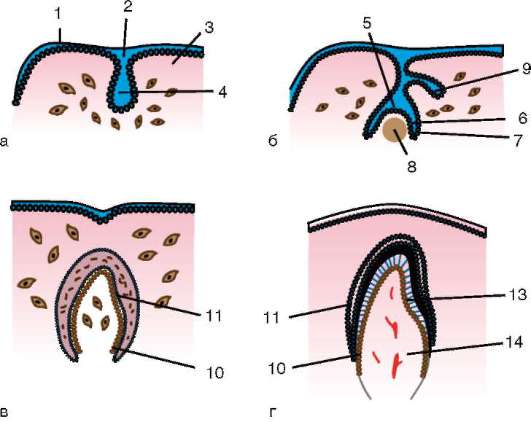

Для высших млекопитающих характерно внутриутробное развитие и питание зародыша за счет материнского организма, что и отразилось на эмбриогенезе. Яйцеклетки почти полностью вторично утратили желток; их считают вторично олиголецитальными, изолецитальными. Они развиваются в фолликулах (folliculus - мешочек, пузырек) яичника. После овуляции (разрыва стенки фолликула и выхода яйцеклетки из яичника) они попадают в яйцевод.

Яйцеклетки у млекопитающих микроскопических размеров. Их диаметр равен 100 - 200 мкм. Они покрыты двумя оболочками - первичной и вторичной. Первая - это плазмолемма клетки. Второй оболочкой являются фолликулярные клетки (см. рис. 37). Из них построена стенка фолликула, где находятся яйцеклетки в яичнике.

Оплодотворение яйцеклетки протекает в верхней части яйцевода. При этом оболочки яйцеклетки разрушаются под воздействием ферментов акросомы спермия.

Дробление у высших млекопитающих полное, асинхронное: образуется зародыш, состоящий из 3, 5, 7 и т. д. бластомеров. Последние обычно лежат в виде кучки клеток. Эта стадия носит название морулы (рис. 62). В ней различимы два типа клеток: мелкие - светлые и крупные - темные. Наибольшей митотической активностью обладают светлые клетки. Интенсивно делясь, они располагаются на поверхности морулы в виде наружного слоя трофобласта (trophe - питание, blastos - росток). Темные бластомеры делятся медленней, поэтому они крупнее светлых и находятся внутри зародыша. Из темных клеток образуется эмбриобласт.

Трофобласт выполняет трофическую функцию. Он обеспечивает зародыш питательным материалом, так как с его участием устанавливается связь зародыша со стенкой матки. Эмбриобласт - это источник развития тела зародыша и его некоторых внезародышевых органов.

Если у животных рождается несколько детенышей, то в яйцевод поступает сразу несколько яйцеклеток.

Дробясь, зародыш продвигается по яйцеводу в направлении матки (рис. 63, 64). Трофобласт впитывает секрет желез. Он скапливается между эмбриобластом и трофобластом. Зародыш сильно увеличивается в размере ж превращается в бластодермический пузырек, или бластоцисту (рис. 65). Стенкой бластоцисты является трофобласт, а эмбриобласт имеет вид кучки клеток и называется зародышевым узелком.

Схема дробления яйца млекопитающего

Заключение

индивидуальный развитие организм онтогенез

В современной фауне тип хордовые занимает всего около 396 общего числа видов животных (15 классов из 70). Но в биосфере хордовые животные представляют одну из наиболее влиятельных групп организмов. Особенно существенна роль высших хордовых - позвоночных животных, которые в биоценозах моря и суши обычно занимают завершающие звенья в цепях питания. Будучи конечными потребителями растений и низших животных, вместе с членистоногими и немногими моллюсками (головоногими) они оказывают существенное влияние не только на численность и ее изменения, но и на эволюцию партнеров по сообществам - растений и животных. Так, причудливая форма, окраска и запахи цветов, вкусовые качества плодов и защитные приспособления (шипы и др.) исторически могли возникнуть под воздействием позвоночных, насекомых и некоторых других беспозвоночных.

Позвоночные, особенно теплокровные (птицы, млекопитающие), обладают относительно устойчивым и высоким уровнем метаболизма, что увеличивает их значение в круговороте веществ. Так, при температуре 15-20° С мелкие грызуны и птицы потребляют по сравнению с беспозвоночными животными примерно в 400 раз больше кислорода (на единицу массы). Позвоночные животные, совершая регулярные миграции нередко на сотни и тысячи километров, перемещают большие массы органического вещества в пределах биосферы.

Велико значение позвоночных и в жизни человека. Среди одомашненных видов они составляют 80%. Промысел рыб, диких птиц и млекопитающих дает значительную долю белка и животного сырья. Многие виды позвоночных - вредители, нападающие на домашних животных, повреждающие посевы сельскохозяйственных и лесных культур, вредящие продовольственным запасам и т. п. Некоторые птицы и млекопитающие хранят в природных условиях и передают человеку опасные заболевания: чуму, туляремию, энцефалиты, лептоспирозы, лейшманиозы, спирахитозы и многие другие. Другие виды животных приносят пользу, ограничивая численность вредителей и хранителей инфекций; они способствуют повышению устойчивости природных и искусственных биоценозов.

Большая изменчивость и широкая адаптивная радиация хордовых (по сравнению с другими типами) позволяет показать значение преобразования морфологических структур, связанных с ними функций и поведения в изменении взаимоотношений со средой и эволюционном процессе. Материалы по хордовым животным во многих случаях послужили основой для разработки биологических теорий и представлений в систематике и биогеографии, морфологии и палеонтологии.

Размещено на Allbest.ru

Подобные документы

Изучение основных этапов онтогенеза человека. Эмбриональное развитие. Дробление (начальный период). Гаструляция (зародышевый период). Органогенез (плодный период). Постэмбриональное развитие: дорепродуктивный, репродуктивный, пострепродуктивный период.

презентация , добавлен 04.10.2013

Изучение строения сердца, артерий и вен у различных классов хордовых животных. Сравнение строения сердечнососудистой системы рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц и млекопитающих. Выявление связи между средой обитания и строением кровеносной системы.

курсовая работа , добавлен 28.11.2012

Характеристика прямого и непрямого развития. Описание этапов эмбрионального периода развития человека, периоды постэмбрионального развития у людей и животных. Регенерация. Особенности вредного влияния алкоголя и курения на развитие организма человека.

реферат , добавлен 07.06.2010

Общая характеристика группы хордовых животных. Скелет, кожа и сускулатура млекопитающих. Особенности дыхательной, кровеносной, пищеварительной и нервной систем. Органы чувств, тип развития рыб. Пороки сердечно-сосудистой системы класса позвоночных.

реферат , добавлен 14.01.2010

Характеристика стадий эмбрионального развития. Изменения в центральной нервной системе. Предзиготный период, зигота, дробление, гаструляция, гисто-, органогенез. Процесс оплодотворения, зародышевые оболочки. Взаимоотношение материнского организма и плода.

курсовая работа , добавлен 08.10.2012

Общие закономерности онтогенеза и его периоды. Взаимоотношения материнского организма и плода. Роль наследственности и среды в онтогенезе. Тератогоенные факторы среды, влияние алкоголя на организм. Возрастные периоды организма и их характеристика.

реферат , добавлен 17.06.2012

Эмбриологическая периодизация. Схема строения сперматозоида. Женские половые клетки. Этапы развития яйцеклетки и зародыша. Плацента и ее функции. Взаимоотношение плода и материнского организма. Критические периоды развития человека. Внезародышевые органы.

презентация , добавлен 29.01.2014

Классы птиц и млекопитающих, являющиеся вершиной эволюции позвоночных, возникли независимо друг от друга. Рыбы – водные позвоночные животные, дышащие жабрами. Строение тела и скелет птиц, млекопитающих и рыб. Отличительные признаки млекопитающих.

контрольная работа , добавлен 24.04.2009

Этапы индивидуального развития человека (онтогенеза). Пренатальный период развития человека. Промежуточный мозг, его пределы, внешнее и внутреннее строение, функция. Изменение длины и пропорций тела в процессе постнатального роста и развития организма.

реферат , добавлен 31.10.2008

Характеристика стадий онтогенеза многоклеточных животных. Особенности эмбрионального и постэмбрионального периодов развития. Первичный органогенез, дифференцировка клеток зародыша. Последовательные стадии эмбрионального развития животных и человека.

ЭМБРИОГЕНЕЗ Эмбриогенез - развитие животного организма, происходящее Эмбриогенез - развитие животного организма, происходящее в яйцевых оболочках вне материнского организма в яйцевых оболочках вне материнского организма или внутри него с момента или внутри него с момента активации яйца активации яйца или оплодотворения или оплодотворения до вылупления или рождения. до вылупления или рождения.

![]()

ДРОБЛЕНИЕ – стадия, ДРОБЛЕНИЕ – стадия, в результате которой зигота делится митозом. Образовавшиеся клетки называются бластомерами. в результате которой зигота делится митозом. Образовавшиеся клетки называются бластомерами. МОРУЛА представляет собой округлый комплекс клеток с незначительными промежутками между ними. МОРУЛА представляет собой округлый комплекс клеток с незначительными промежутками между ними.

Бластомеры Бластомеры не расходятся и вновь делятся. Бластомеры меньше зиготы. не расходятся и вновь делятся. Бластомеры меньше зиготы. Все ядра бластомеров диплоидны с одинаковой генетической информацией. Все ядра бластомеров диплоидны с одинаковой генетической информацией. Обычно в бластуле 64 бластомера. Обычно в бластуле 64 бластомера.

На стадии ГАСТРУЛЫ развиваются зародышевые листки: На стадии ГАСТРУЛЫ развиваются зародышевые листки: наружный - эктодерма, наружный - эктодерма, средний - мезодерма и средний - мезодерма и внутренний - энтодерма. внутренний - энтодерма. У зародыша появляется вторичная полость тела - бластоцель. У зародыша появляется вторичная полость тела - бластоцель.

Происходит нарастание структурных и функциональных различий между клетками - дифференцирование клеток (органогенез) Происходит нарастание структурных и функциональных различий между клетками - дифференцирование клеток (органогенез) В теле зародыша образуется несколько различных типов клеток, синтезирующих специфичные белки В теле зародыша образуется несколько различных типов клеток, синтезирующих специфичные белки

В стадии НЕЙРУЛЫ формируется осевой комплекс, состоящий из хорды и нервной пластинки. В стадии НЕЙРУЛЫ формируется осевой комплекс, состоящий из хорды и нервной пластинки. Хорда возникает из энтодермы, а нервная пластинка из эктодермы. Хорда возникает из энтодермы, а нервная пластинка из эктодермы. У всех животных и у человека одни и те же зародышевые листки формируют одни и те же органы и ткани. У всех животных и у человека одни и те же зародышевые листки формируют одни и те же органы и ткани.

Органы и ткани, произошедшие из одних и тех же зародышевых листков и имеющие сходное строение называются ГОМОЛОГИЧНЫМИ (от греч. homologia - согласие, сходство). Органы и ткани, произошедшие из одних и тех же зародышевых листков и имеющие сходное строение называются ГОМОЛОГИЧНЫМИ (от греч. homologia - согласие, сходство). Гомология органов свидетельствует о ЕДИНСТВЕ животного мира. Гомология органов свидетельствует о ЕДИНСТВЕ животного мира.

У рыб зародыш заключен в яйцевые оболочки, развивается У рыб зародыш заключен в яйцевые оболочки, развивается вне материнского организма и вне материнского организма и зависит от температуры окружающей зависит от температуры окружающей среды, среды, количества поступающего кислорода количества поступающего кислорода

Для некоторых видов акул характерно живорождение. В месте Для некоторых видов акул характерно живорождение. В месте срастания желточного срастания желточного мешка и стенки матки мешка и стенки матки формируется плацента. формируется плацента. Дополнительно Дополнительно развиваются развиваются ворсинки, ворсинки, снабжающие снабжающие эмбрион эмбрион питательными питательными веществами. веществами.

Рептилии вместо икринок откладывают амниотические яйца, внутри которых Рептилии вместо икринок откладывают амниотические яйца, внутри которых имеется имеется мешочек, мешочек, заполненный заполненный жидкостью и жидкостью и зародыш, зародыш, связанный с связанный с желточным желточным мешком. мешком.

Развитие зародыша пресмыкающихся происходит на суше. От потери воды его защищает скорлупа яйца. Развитие зародыша пресмыкающихся происходит на суше. От потери воды его защищает скорлупа яйца. Вокруг зародыша образуются две оболочки: серозная и амниотическая. Вокруг зародыша образуются две оболочки: серозная и амниотическая.

У человека зародыш развивается за счет материнского организма. Эмбриональный период длится 40 недель. После 6 недель у зародыша начинают проявляться человеческие черты У человека зародыш развивается за счет материнского организма. Эмбриональный период длится 40 недель. После 6 недель у зародыша начинают проявляться человеческие черты

Спиртные напитки, фармацевтические препараты, табачный дым способны проникать в кровоток плода и вызывать аномалии внутриутробного развития Спиртные напитки, фармацевтические препараты, табачный дым способны проникать в кровоток плода и вызывать аномалии внутриутробного развития

![]()

На четвертой неделе развития На четвертой неделе развития у зародыша формируется сердце, кровеносные сосуды и кишечник. у зародыша формируется сердце, кровеносные сосуды и кишечник. На шестой неделе начинается формирование конечностей, На шестой неделе начинается формирование конечностей, глаз и ушей глаз и ушей

К одиннадцатой неделе голова составляет половину общей длины плода. К одиннадцатой неделе голова составляет половину общей длины плода. К двенадцатой К двенадцатой неделе плод полностью сформирован. неделе плод полностью сформирован. Веки и губы Веки и губы придают лицу придают лицу больше сходства больше сходства с лицом человека с лицом человека

К двадцатой неделе начинается рост волос, развиваются кисти рук, пальцы и пальцевые узоры, растут ногти, брови и ресницы. Ребенок начинает шевелиться. К двадцатой неделе начинается рост волос, развиваются кисти рук, пальцы и пальцевые узоры, растут ногти, брови и ресницы. Ребенок начинает шевелиться.

К двадцать шестой неделе плод жизнеспособен и может выжить в случае преждевременных родов. К двадцать шестой неделе плод жизнеспособен и может выжить в случае преждевременных родов. К двадцать восьмой неделе ребенок активно двигается. Реагирует на прикосновение и громкие звуки. К двадцать восьмой неделе ребенок активно двигается. Реагирует на прикосновение и громкие звуки.

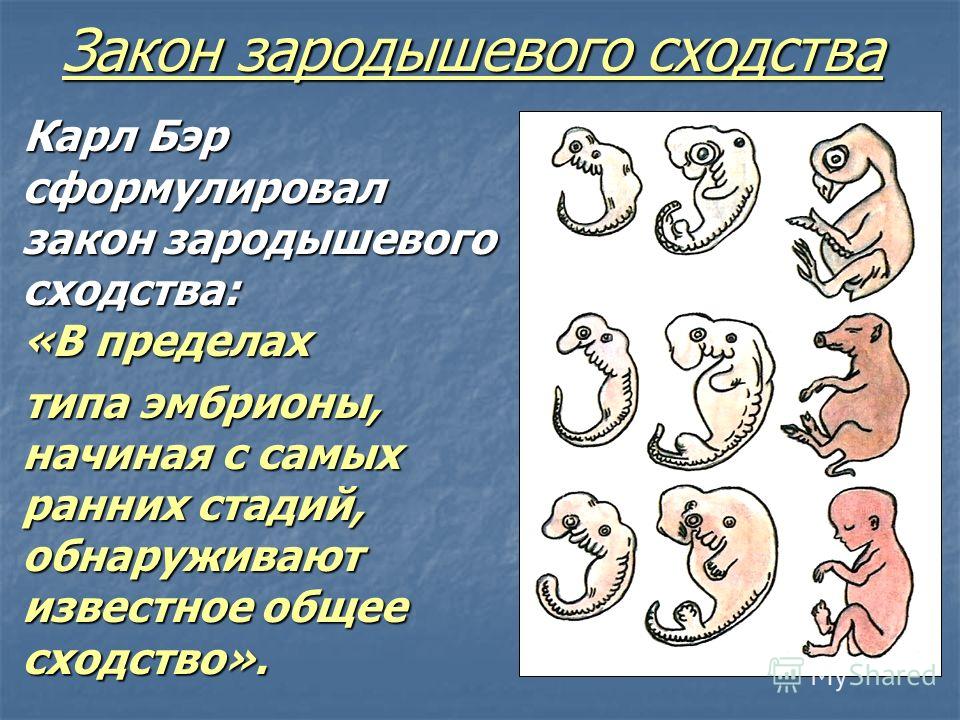

Карл Бэр сформулировал закон зародышевого сходства: «В пределах Карл Бэр сформулировал закон зародышевого сходства: «В пределах типа эмбрионы, начиная с самых ранних стадий, обнаруживают известное общее сходство». типа эмбрионы, начиная с самых ранних стадий, обнаруживают известное общее сходство». Закон зародышевого сходства

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Эмбриональный период является важнейшим в онтогенезе; Эмбриональный период является важнейшим в онтогенезе; Начальные этапы эмбрионального развития всех живых организмов схожи; Начальные этапы эмбрионального развития всех живых организмов схожи; В эмбриогенезе последовательно появляются признаки типа, класса, отряда. В эмбриогенезе последовательно появляются признаки типа, класса, отряда.

Определение понятия эмбриогенез.

Общие закономерности эмбрионального развития хордовых. Сущность основного биогенетического закона.

Характеристика этапов развития зародыша.

Эмбриональное развитие ланцетника.

Особенности эмбриогенеза рыб и амфибий.

Дифференцировка мезодермы у представителей типа хордовых животных.

Общие закономерности эмбриогенеза хордовых.

Эмбриогенез – это цепь сложных взаимосвязанных превращений, приводящих к появлению многоклеточных организмов, способных существовать во внешней среде.

Наблюдаемые при этом явления сводятся в две группы: процессы дифференцировки и процессы роста.

Процессы дифференцировки представляют собой истинное развитие. Они приводят к появлению клеток, тканей и органов, свойственных организму определенного типа, класса и вида.

Поступательное развитие и дифференцировка клеток зародыша обусловлены дифференциальным действием генов. Это значит, что на ранних этапах эмбриогенеза функционируют активно лишь отдельные гены, затем все большие группы их. При этом происходит строго упорядоченная смена этих активных состояний, запрограммированная самой наследственной основой (генетическая детерминированность – determinatio – ограничение), которая направляет онтогенез по определенному пути. Наследственная же основа сложилась на протяжении многовековой истории развития вида, т.е. всей предшествующей эволюции животных – филогенеза (files – племя). Эту главную закономерность развития Ф. Мюллер и Э. Геккель положили в основу сформулированного ими биогенетического закона (1872 – 1874 г.г.), сущность которого можно выразить в виде простого афоризма: онтогенез есть краткая сжатая форма филогенеза .

Благодаря филогенетическому родству, в раннем эмбриогенезе животные проходят общие этапы, отражающие основные ступени эволюции животного мира:

образование зиготы (оплодотворение) – одноклеточный уровень организации живых существ;

дробление зиготы – переход на многоклеточный уровень организации;

образование зародышевых листков (гаструляция) – переход на многослойный тип строения животных;

дифференцировка зародышевых листков с процессами органо- и гистогенеза, в результате которых появляются вначале признаки, присущие типу животного, а затем обнаруживаются постепенно черты, свойственные классу, роду, семейству, виду, породе и, наконец, индивидууму.

В развитии не исключаются факторы взаимного влияния зародышевых зачатков друг на друга (индукция), в силу чего некоторые из них проявляют роль зародышевых организаторов.

Оплодотворение – сложный процесс взаимной ассимиляции яйцеклетки и сперматозоида, вследствие которого образуется новый организм – зигота (zygotes – соединенный вместе). Зигота – это книга наследственности, написанная буквами материнских и отцовских генов. Совмещение двух наследственных основ обеспечивает повышенную жизненность развивающейся особи.

У животных, развитие которых проходит в водной среде, оплодотворение внешнее, а у представителей большинства наземных позвоночных – внутреннее.

Дробление зиготы – это процесс многократного митотического деления зиготы без роста образующихся бластомеров, в результате которого зародыш приобретает простейшую многоклеточную форму, называемую бластулой (blastos – росток, зачаток). Оно может быть полным – голобластическим (holos – весь, целый), при котором дробится вся зигота, и частичным - меробластическим (meros – часть), с раздробленным анимальным только полюсом. Полное дробление, в свою очередь, бывает равномерным и неравномерным.

Гаструляция – этап формирования двухслойного зародыша. Его поверхностный клеточный слой получает название наружного зародышевого листка – эктодермы (ecto – наружный, вне; derma – кожа), глубокий – внутреннего, энтодермы (endon – внутри).

У примитивных хордовых животных такой зародыш по своей форме напоминает однокамерный желудок (gaster), что и послужило основанием обозначить все разновидности зародышей на этапе формирования зародышевых листков термином гаструла.

Дифференцировка зародышевых листков обеспечивает появление в строго определенной последовательности всего многообразия клеток, тканей и органов животных определенного типа, класса и вида, т.е. полный органо- и гистогенез. При этом всякий раз вначале появляются осевые органы (нервная трубка, хорда и первичная кишка) и третий, средний по положению, зародышевый листок – мезодерма.

7.1. этапы, периоды и стадии онтогенеза

Индивидуальное развитие представляет собой целостный непрерывный процесс, в котором отдельные события увязаны между собой в пространстве и времени. Существует несколько вариантов периодизации онтогенеза, каждый из которых наилучшим образом подходит для решения конкретных научных или практических задач.

С общебиологической точки зрения важнейшее событие онтогенеза - половое размножение. Если соотнести различные временные отрезки онтогенеза со способностью особи осуществлять функцию размножения, то его можно разделить на три периода: дорепродуктивный, активный репродуктивный и пострепродуктивный.

В дорепродуктивном периоде особь не способна к размножению. Основное содержание его заключается в развитии зрелого в половом отношении фенотипа. В этом периоде происходят наиболее выраженные структурные и функциональные преобразования, реализуется основная часть наследственной информации, организм обладает высокой чувствительностью к всевозможным воздействиям.

В активном репродуктивном периоде особь осуществляет функцию полового размножения, отличается наиболее стабильным функционированием органов и систем, а также относительной устойчивостью к воздействиям.

Пострепродуктивный период связан со старением организма и характеризуется ослаблением или полным прекращением участия в размножении. Снижаются приспособительные возможности и устойчивость к разнообразным воздействиям. Применительно к онтогенезу человека названные периоды дополнительно характеризуются специфическими социальными моментами (образование, трудоспособность, творчество). Для каждого из периодов характерны свои особенности заболеваемости.

Дорепродуктивный период подразделяют еще на четыре: эмбриональный, личиночный, метаморфоз и ювенильный.

Эмбриональный, или зародышевый, период онтогенеза начинается с момента оплодотворения и продолжается до выхода зародыша из яйцевых оболочек. Этот период отличается выраженностью процессов преобразования зиготы в организм, способный к более или менее самостоятельному существованию. У большинства позвоночных он включает стадии (фазы) зиготы, дробления, гаструляции, а также гисто- и органогенеза. Продолжительность его бывает различна. У плацентарных млекопитающих он особенно укорочен. Единственная яйцевая оболочка растворяется перед имплантацией бластоцисты в слизистую оболочку матки. Зародыш к этому моменту успевает пройти только стадии зиготы и дробления. Все дальнейшие процессы протекают под защитой и при участии материнского организма. Эволюционное значение этих особенностей рассмотрено в п. 13.2.

Дроблению предшествуют процессы гаметогенеза и оплодотворения, которые относятся непосредственно к индивидуальному развитию и могут даже не привести к нему, но которые во многом определяют дальнейшее развитие зародыша в том случае, если зачатие состоится. Эти процессы называют прогенезом, предшествующим собственно онтогенезу. Цитологически процессы гаметогенеза и оплодотворения представляют собой промежуточное звено, связывающее онтогенезы родителей с онтогенезом их потомства.

Личиночный период в типичном варианте наблюдается в развитии тех позвоночных, зародыши которых выходят из яйцевых оболочек и начинают вести самостоятельный образ жизни, не достигнув дефинитивных (зрелых) черт организации. Так, он встречается у некоторых представителей низших позвоночных - миног, большинства костистых рыб и земноводных. Наиболее характерные черты личинки: эмбриональный характер ее организации, наличие временных (провизорных) органов, раннее начало функционирования ряда органов, дающее возможность самостоятельного существования. Благодаря активному питанию личинка получает возможность завершить развитие, а благодаря активному перемещению имеет возможность выбирать условия среды, оптимальные для развития, и уйти таким образом от конкуренции со своими же взрослыми сородичами. У позвоночных продолжительность личиночного периода в сравнении с эмбриональным существенно больше.

Метаморфоз состоит в превращении личинки в ювенильную форму. В процессе метаморфоза происходят такие важные морфогенетические преобразования, как частичное разрушение, перестройка и новообразование органов. Степень преобразований тем больше, чем больше

различия между средой обитания личинки и взрослого организма, что хорошо иллюстрирует пример развития бесхвостых амфибий (сравни: головастик и лягушка).

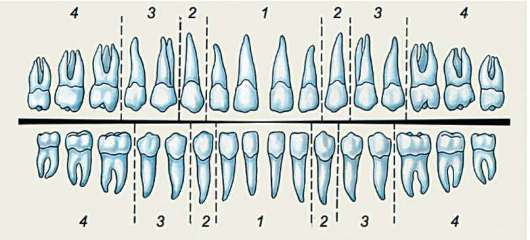

Ювенильный период начинается с момента завершения метаморфоза (у плацентарных млекопитающих и человека - с рождения) и заканчивается половым созреванием и началом размножения. Особенности ювенильного периода проявляются в своеобразии питания молодого организма, его поведения и степени зависимости от родителей. С морфологической точки зрения для этого периода характерны интенсивный рост, установление окончательных пропорций между различными частями тела, завершение развития скелета, кожных покровов, смена зубов, завершение развития половых желез и гормональной регуляции. Продолжительность ювенильного периода у позвоночных варьирует от минимальной, равной 13-18 сут у мышей-полевок, до максимальной, равной 18-20 годам у белуги, крокодила, альбатроса, слона. У многих представителей позвоночных, особенно у человека, достижение половой зрелости и начало размножения могут быть разделены значительным промежутком времени.

Применение эколого-эмбриологического подхода позволяет разделить онтогенез на этапы, протекающие до рождения, во время и после рождения особи. Само рождение, т.е. выход развивающейся особи из оболочек яйца или из организма матери, у разных видов происходит на разных стадиях зрелости. В то же время у всех видов до рождения организм находится под защитой яйцевых оболочек или материнского организма и не способен питаться и осуществлять другие важные функции самостоятельно. Защищенность ранних, морфофункционально незрелых стадий обеспечивает выживаемость вида. После рождения особь устанавливает связи с новой средой, начинает самостоятельно питаться, передвигаться и осуществлять все другие функции.

Более подробное изложение периодизации онтогенеза человека, имеющее практическое значение в акушерской и педиатрической практике, см. п. 7.6.1 и табл. 7.3.

7.2. морфофизиологические и эволюционные особенности яиц хордовых

7.2.1. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЯЙЦЕКЛЕТОК

Яйца хордовых состоят из яйцеклетки, называемой иногда также яйцом, и яйцевых оболочек. Яйцеклетки образуются в женской половой

железе - яичнике. Они проходят долгий путь развития, который начинается в эмбриональном и продолжается в активном репродуктивном периоде онтогенеза особей женского пола.

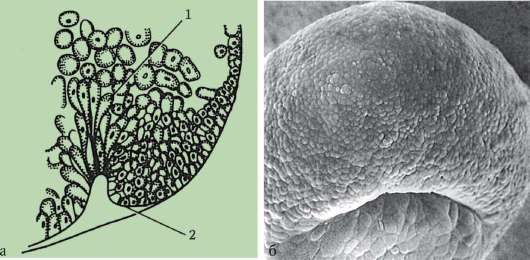

Первичные половые клетки очень рано в эмбриогенезе обособляются от соматических клеток. Так, у бесхвостых амфибий гоноциты обособляются на стадии бластулы, у птиц они определяются при формировании первичного гипобласта, у млекопитающих в эпибласте на стадии гаструлы, у хвостатых амфибий этот процесс осуществляется позже, на стадии гаструлы или даже нейрулы (в мезодерме). Затем эти клетки совершают перемещения, достигая, в конце концов, зачатков половых желез. Гоноциты млекопитающих сначала оказываются во внезароды-шевой области в устье желточного мешка, а затем мигрируют в закладки гонад (рис. 7.1). Механизмы миграции изложены в пункте 6.5.3.

Попав в гонады, первичные половые клетки начинают пролифери-ровать. Они делятся митозом и называются ово(оо)гониями. У большинства низших позвоночных ово(оо)гонии сохраняют способность к делению на протяжении всего репродуктивного периода, так, например, рыбы за один нерест выделяют тысячи яиц, земноводные - сотни. У высших позвоночных число яиц, которые вызревают одномоментно, редко достигает 15, обычно их бывает меньше, иногда одно, чем можно объяснить и особенности ово(оо)генеза.

У человеческих эмбрионов женского пола ово(оо)гонии размножаются наиболее интенсивно между 2-м и 5-м месяцами внутриутробно-

Рис. 7.1. Локализация первичных половых клеток у зародыша человека на стадии 16 сомитов (а) и их миграция в закладки гонад (б): 1 - передняя кишка; 2 - задняя кишка; 3 - аллантоис; 4 - первичные половые клетки; 5 - желточный мешок; 6 - сердце; 7 - развивающаяся гонада (половой бугорок); 8 - первичная почка; 9 - клоака

го периода развития, когда их число достигает примерно 7 млн. К 7-му месяцу многие ово(оо)гонии погибают, а сохранившиеся входят в профазу первого деления мейоза и останавливаются на стадии диакинеза. С наступлением полового созревания один овоцит ежемесячно овули-рует, достигнув стадии метафазы второго деления мейоза. Для части яйцеклеток это происходит в момент наступления полового созревания, а для других - непосредственно перед менопаузой. Овоцит завершает мейоз лишь в том случае, если происходит оплодотворение.

7.2.2. СПЕЦИФИКА И ЗНАЧЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ЦИТОПЛАЗМЫ ЯЙЦЕКЛЕТКИ

Зрелая яйцеклетка, как правило, бывает крупнее ово(оо)гонии и любых других соматических клеток. В ходе ово(оо)генеза в цитоплазме яйцеклетки резервируется большое количество веществ, необходимых для ее созревания и обеспечения раннего эмбриогенеза. Так, в течение периода роста объем ово(оо)цита мыши увеличивается примерно в 40 раз, а овоцита лягушки - более чем в 400. Скорость синтеза веществ в ово-цитах значительно возрастает, что обусловлено рядом особенностей. В созревающих яйцеклетках происходит амплификация (см. п. 2.4.3.4) отдельных генов (см. гл. 4), например генов рРНК. У амфибий (Xenopus laevis) в диплоидной клетке обнаруживается около 450 генов рРНК, а в ово(оо)ците - более миллиона. Кроме того, возрастает транскрипционная активность генома этих клеток. Так, скорость транскрипции в растущих ооцитах мыши в 10 раз выше, чем в соматических клетках.

Функциональная роль запасенных веществ различна.

Во-первых, это компоненты, необходимые для процессов репликации, транскрипции и трансляции, такие, как соответствующие ферменты, рибосомы, мРНК, тРНК и их предшественники.

Во-вторых, это набор специфических регуляторных веществ, которые обеспечивают координированное функционирование всех запасенных компонентов. К таким веществам относятся фактор дезинтеграции ядерной оболочки (с разрушения ядерной оболочки начинается прометафаза 1-го деления мейоза); фактор, вызывающий конденсацию хромосом; фактор, преобразующий ядро сперматозоида в пронуклеус и активирующий в нем синтез ДНК перед дроблением; цитостатический фактор CSF, ответственный за блок мейоза на стадии метафазы II (у многих позвоночных снятие этого блока происходит только в результате оплодотворения); система микрофиламентов цитоскелета, вовлеченная в поддержание блока

мейоза; циклические нуклеотиды (например, цАМФ), протеинкиназы и другие вещества, необходимые для передачи сигналов от окружающих ово(оо)цит клеток и внеклеточной среды; компоненты так называемой инозитолфосфатной системы, обеспечивающие активацию яйцеклетки после оплодотворения; фактор, ответственный за цитотомию во время дробления. Некоторые из них, будучи в овоците уже к моменту оплодотворения, начинают действовать только в фазе гаструляции.

В-третьих, это желток, в состав которого входят белки, фосфолипиды, нейтральные жиры, углеводы, минеральные соли. Желток представляет собой запас питательных веществ и энергетических ресурсов, необходимых для обеспечения эмбрионального периода. Многие вещества, вырабатываемые печенью, попадают в ово(оо)гонии в период их роста через фолликулярные клетки яичника. Это требует от самки больших энергетических затрат.

В-четвертых, это специфические вещества, называемые морфогенети-ческими детерминантами, довольно жестко определяющие судьбу клеток (бластомеров), в которые они попадают в ходе дробления. Подобные вещества обнаруживаются в цитоплазме яйцеклеток не у всех животных.

Благодаря описанным особенностям химического состава цитоплазмы яйцеклетки зародыш на протяжении периода дробления в ряде случаев не использует для развития генетическую информацию ядер зиготы и бластомеров. Специфический химический состав и закономерное распределение веществ в цитоплазме яйцеклетки имеют большое значение для начальных фаз эмбриогенеза. Запасенные питательные и энергетические вещества обеспечивают эмбриональное развитие без дополнительного поступления их извне.

7.2.3. РАЗМЕР ЯИЦ И ИХ РОЛЬ В ЭВОЛЮЦИИ. ТИПЫ ЯЙЦЕКЛЕТОК

В процессе развития выявляется закономерность, заключающаяся в том, что чем длиннее эмбриональный период, тем больше желтка должно быть накоплено в яйцеклетке. Продолжительность эмбрионального периода зависит от стадии, на которой зародыш переходит к самостоятельному существованию во внешней среде. Если постэмбриональное развитие прямое, т.е. без личинки и метаморфоза, то желтка в яйцеклетке должно быть больше. По количеству желтка яйцеклетки хордовых (табл. 7.1) делят на алецитальные, олиго-, мезо- и полилециталь-ные, т.е. с ничтожно малым, малым, средним и большим количеством желтка (от греч. лецитос - желток) (табл. 7.2).

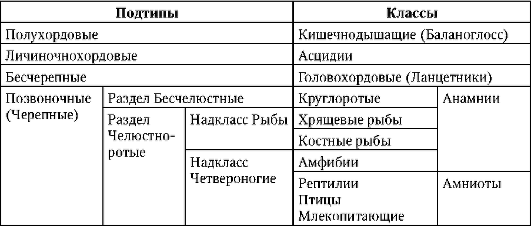

Таблица 7.1. Систематика типа Хордовые

Таблица 7.2. Типы яйцеклеток, встречающиеся у хордовых

У ланцетника, представителя низших хордовых, яйцеклетка олиголецитальная. У большинства позвоночных в яйцеклетках содержится значительное количество желтка. Среди низших позвоночных (Anamnia) наиболее крупные яйца у миксин (кл. Круглоротые), у акул и химер (кл. Хрящевые рыбы) и у некоторых амфибий. У остальных амфибий, а также осетровых рыб яйцеклетки мезолецитальные, т.е. имеют среднее количество желтка. У высших позвоночных (Amniota), таких, как пресмыкающиеся, птицы и яйцекладущие млекопитающие, - полилецитальные, т.е. в яйцеклетке очень много желтка. Эмбриональное развитие у них протекает особенно долго.

Эта закономерность нарушена у сумчатых и плацентарных млекопитающих, которые имеют олиго- и алецитальные яйцеклетки соответственно. У сумчатых эмбрион выходит из яйцевых оболочек и матки при незавершенном органогенезе, переносится в сумку, где и продолжает развитие. У плацентарных, в том числе и человека, зародыш выходит

из яйцевых оболочек еще раньше, на стадии бластоцисты, но затем переходит к внутриутробному существованию, где и завершает все основные периоды развития, подготавливающие его к появлению на свет. Уменьшение количества желтка в яйцеклетках млекопитающих можно назвать вторичным, поскольку их предки, освоившие наземную среду, имели, как и все амниоты, полилецитальные яйца.

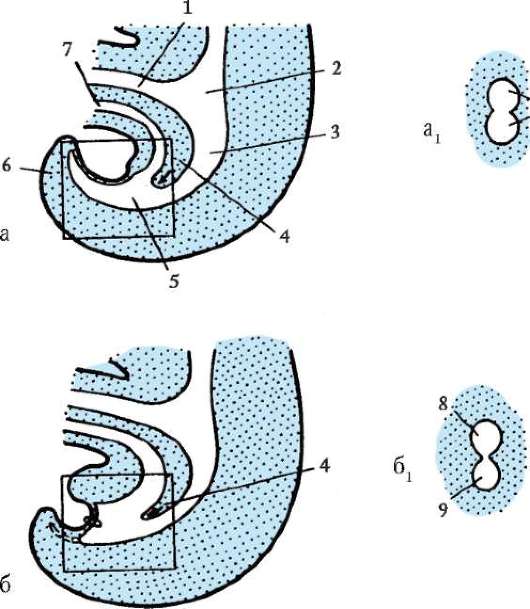

7.2.4. ПОЛЯРНОСТЬ ЯЙЦЕКЛЕТОК

Полярность яйцеклеток намечается еще на стадии накопления желтка в ово(оо)цитах во время их быстрого (большого) роста и закрепляется при выделении полярных (редукционных) телец. После выделения второго редукционного тельца полярность становится устойчивой и необратимой, что доказывается опытами Геррье по центрифугированию яйцеклеток на разных стадиях их созревания. Полюс, на котором выделяются редукционные тельца, называется анимальным, а противоположный ему - вегетативный. Полюса яйцеклетки отличаются по многим параметрам: концентрации различных веществ, количеству органоидов, активности протекания внутриклеточных процессов и ряду других. Так, эксперименты последних лет с применением вибрирующих электродов выявили электрические поля вокруг ово(оо)цитов и яйцеклеток ряда животных и растений и протекание через их цитоплазму электрических токов. Считают, что это обусловлено разной концентрацией ионных каналов и насосов на противоположных полюсах яйцеклеток. В яйце шпорцевой лягушки на анимальном полюсе выше концентрация ионных каналов, а на вегетативном - насосов.

Накопление яйцевой клеткой желтка - первое проявление ее поляризации. При малом количестве желтка в яйцеклетке он обычно распределен в цитоплазме равномерно, и ядро располагается примерно в центре. Такие яйцеклетки называют изолецитальными (от греч. изос - равный). У большинства позвоночных желтка много, и он распределен в цитоплазме яйцеклетки неравномерно. Это анизолецитальные клетки. Основная масса желтка скапливается у вегетативного полюса. Такие яйцеклетки называют телолецитальными (от греч. телос - конец). К противоположному анимальному полюсу оттесняется свободная от желтка активная цитоплазма. Если желток все же погружен в цитоплазму и не обособлен от нее в виде отдельной фракции, как у осетровых и земноводных, яйцеклетки называют умеренно телолеци-тальными. Если желток полностью отделен от цитоплазмы, как у амниот, то это резко телолецитальные яйцеклетки.

Особенности размеров и полярности яйцеклеток хордовых схематично сгруппированы в табл. 7.2.

В процессах поляризации яйцеклетки, по-видимому, принимает участие и кортикальный слой - это поверхностный слой цитоплазмы яйца, расположенный непосредственно под плазматической мембраной. В нем находятся микрофиламенты и кортикальные гранулы. Последние содержат целый спектр веществ, участвующих в формировании оболочки оплодотворения и препятствующих полиспермии. Наблюдаемая после оплодотворения сборка и перераспределение элементов цитоске-лета кортикального слоя обеспечивают приобретение им сократимости, что необходимо для осуществления делений дробления зиготы. У большинства животных первые две борозды дробления проходят по взаимно перпендикулярным анимально-вегетативным плоскостям (меридианам, соединяющим анимальный и вегетативный полюсы).

В целом, на анимальном полюсе яйцеклетки, как правило, больше свободной цитоплазмы, органоидов, запасенных РНК, обычно ядро также располагается на анимальном полюсе или ближе к нему. Вегетативный полюс характеризуется преобладанием гранул желтка.

Поляризация яйцеклетки сопровождается возникновением ово(оо)-плазматической сегрегации яйца, т.е. созданием внутренней разно-качественности участков цитоплазмы яйцеклетки.

Анимально-вегетативная поляризация яйца имеет решающее значение для всех последующих процессов эмбриогенеза, так как определяет будущую пространственную организацию зародыша. У взрослых животных переднезадняя ось тела совпадает с анимально-вегетативной осью яйцеклетки (например, у позвоночных) или перпендикулярна ей (например, у малощетинковых червей и некоторых членистоногих).

7.2.5. ЯЙЦЕВЫЕ ОБОЛОЧКИ

Яйцеклетки снаружи покрыты одной или несколькими оболочками, которые в дальнейшем выполняют в том числе и функцию защиты развивающегося зародыша.

Различают первичную оболочку, образуемую самой яйцевой клеткой, вторичную оболочку - продукт деятельности фолликулярных клеток яичников, и третичные оболочки, которыми яйцо окружается во время прохождения по яйцеводу.

Первичная оболочка, иногда называемая желточной, имеется у яйцеклеток всех животных. У позвоночных, в том числе млекопита-

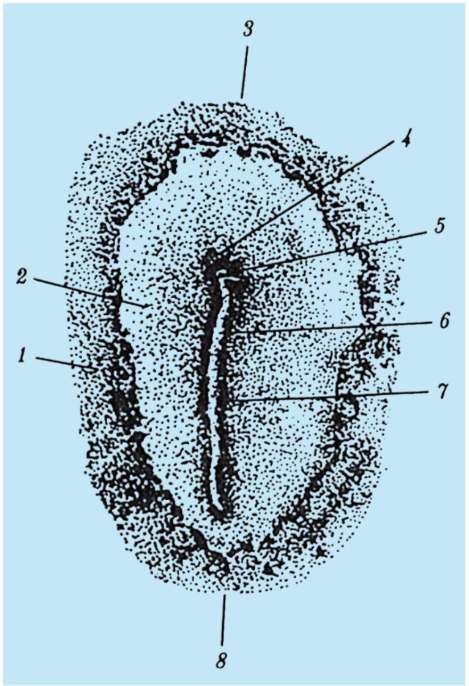

ющих, первичная оболочка входит в состав плотной оболочки, образуя ее внутреннюю часть. Внешнюю часть плотной оболочки продуцируют фолликулярные клетки - это вторичная оболочка. Плотная оболочка изнутри пронизана микроворсинками яйцеклетки, а снаружи - микроворсинками фолликулярных клеток. За свои оптические свойства у млекопитающих она получила название блестящей оболочки (zona pellucida). Таким образом, эта оболочка совмещает в себе первичную и вторичную. Поверх блестящей оболочки яйцеклетки находится лучистый венец (corona radiata), образованный из фолликулярных клеток, которые прилипают к яйцеклетке, пока она находится в фолликуле яичника (рис. 7.2).

Блестящая оболочка представляет собой сложный комплекс внеклеточных гликопротеинов, которые у млекопитающих обозначаются ZP. У мышей он состоит из трех различных сульфатированных гликопротеинов - ZP1, ZP2, ZP3. С помощью ZP3 сперматозоиды связываются с блестящей оболочкой, а после проникновения одного спермия этот гликопротеин модифицируется, и проникновение дру-

Рис. 7.2. Яйцеклетка (овоцит I порядка) млекопитающих: 1 - лучистый венец; 2 - блестящая оболочка; 3 - цитоплазма; 4 - кортикальные гранулы; 5 - полярное тельце; 6 - околожелточное пространство