Методические особенности изучения темы кишечнополостные в курсе биологии средней школы - курсовая работа. Где кишечнополостные переваривают пищу: особенности физиологии

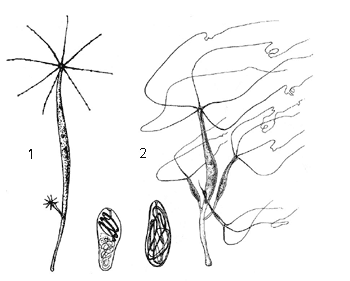

). Отдельная особь имеет форму , ведущего прикрепленный , или свободноплавающей ; однако это разделение не систематическое, так как у многих видов в их медузоидное и полипоидное поколения чередуются (). У Кишечнополостные имеется всего одна (простая либо разделённая на камеры или каналы) полость - кишечная (отсюда название), или гастрольная, служащая для переваривания пищи. С внешней средой кишечная полость сообщается ротовым отверстием, обычно окруженным , для захвата добычи; непереваренные остатки удаляются через то же отверстие. Тело Кишечнополостные состоит из двух слоев клеток - и (рис. 1 ), между которыми находится более или менее развитая прослойка бесклеточной студенистой , образованной за счёт жизнедеятельности двух основных слоев. Эктодерма состоит главным образом из эпителиально-мускульных клеток, несущих покровную и двигательную функцию, а также характерных для Кишечнополостные , или стрекательных, клеток, для нападения и защиты, и недифференцированных промежуточных, или интерстициальных, клеток, из которых развиваются другие клеточные элементы (рис. 2 ). В имеются эпителиально-мускульные и железистые пищеварительные клетки. Переваривание пищи начинается в кишечной полости, но заканчивается внутри клеток энтодермы (внутриклеточное ), которые захватывают пищевые при помощи выпячиваний , подобных . Нервная представлена субэпителиальным нервным сплетением, несколько более густым вокруг рта и на . У медуз это сплетение образует по краю тела два рыхлых нервных кольца. Органы чувств - светочувствительные глазки и статоцисты - имеются только у медуз. Статоцисты служат для регулирования темпа двигательных сокращений и как органы равновесия.

Рис. 1. Строение кишечнополостных (схема): 1 - полип, 2 - медуза; продольные (а) и поперечные (б) разрезы (серым обозначена эктодерма, чёрным - энтодерма).

Рис. 2. Стенка тела гидры (продольный разрез): 1 - нервная клетка; 2 - интерстициальная клетка; 3 - стрекательная клетка; 4 - эпителиально-мускульная клетка.

Кишечнополостные, как , раздельнополы. Половые клетки у большинства Кишечнополостные попадают во внешнюю среду, где происходит и развитие характерной для Кишечнополостные личинки - . Полип (реже медуза) возникает в результате () планулы. У небольшого числа видов, например у пресноводной гидры, внутреннее. У некоторых все стадии развития проходят в материнском и молодые выводятся наружу через ротовое отверстие. Для многих Кишечнополостные характерно также - или с последующим поперечным делением. У гидры и некоторых других форм молодые особи, подрастая, отделяются от родительской особи, но чаще почкование ведёт к (рис. 3 ). Строение Кишечнополостные разнообразно, что зависит от между полипами и медузами, а также вследствие большого в форме колоний. Многие Кишечнополостные ярко окрашены. Известно около 9000 ныне живущих видов Кишечнополостные; в - около 500. Кишечнополостные заселяют все моря от до предельных глубин, обитая в толще воды и на дне. Они играют важную роль в морских . Все они хищники, многие конкурируют в добывании пищи с промысловыми рыбами, некоторые Кишечнополостные служат кормом для рыб. Скелеты рифообразующих используют для получения извести и в строительного камня. Красный и чёрный коралл высоко ценятся в ювелирном деле. Некоторые виды медуз в Юго-Восточной Азии в солёном виде употребляют в пищу. Некоторые Кишечнополостные (например, ) вызывают стрекательными клетками тяжёлые поражения купающихся - медузный токсикоз. Яд некоторых тропических медуз может вызвать тяжёлую и даже смерть. Тип Кишечнополостные включает 3 класса: , и . Иногда к Кишечнополостные относят и .

К., как правило, раздельнополы. Половые клетки у большинства К. попадают во внешнюю среду, где происходит оплодотворение и развитие характерной для К. личинки - планулы (См. Планула). Полип (реже медуза) возникает в результате превращений (метаморфоза) планулы. У небольшого числа видов, например у пресноводной гидры, оплодотворение внутреннее. У некоторых Актиний все стадии развития проходят в материнском организме и молодые животные выводятся наружу через ротовое отверстие. Для многих К. характерно также вегетативное размножение - почкование или стробиляция с последующим поперечным делением. У гидры и некоторых других форм молодые особи, подрастая, отделяются от родительской особи, но чаще почкование ведёт к образованию колоний (См. Колония) (рис. 3 ). Строение К. разнообразно, что зависит от различия между полипами и медузами, а также вследствие большого многообразия в форме колоний. Многие К. ярко окрашены. Известно около 9000 ныне живущих видов К.; в СССР - около 500. К. заселяют все моря от поверхности до предельных глубин, обитая в толще воды и на дне. Они играют важную роль в морских Биоценоз ах. Все они хищники, многие конкурируют в добывании пищи с промысловыми рыбами, некоторые К. служат кормом для рыб. Скелеты рифообразующих мадрепоровых кораллов (См. Мадрепоровые кораллы) используют для получения извести и в качестве строительного камня. Красный и чёрный коралл высоко ценятся в ювелирном деле. Некоторые виды медуз в Юго-Восточной Азии в солёном виде употребляют в пищу. Некоторые К. (например, Гонионема) вызывают стрекательными клетками тяжёлые поражения купающихся - медузный токсикоз. Яд некоторых тропических медуз может вызвать тяжёлую интоксикацию и даже смерть. Тип К. включает 3 класса: Гидроидные , Сцифоидные и Коралловые полипы . Иногда к К. относят и гребневиков (См. Гребневики).

К., вероятно, появились в конце протерозоя, т. к. в отложениях кембрия уже известны представители всех классов. В ордовике - карбоне достигли расцвета Строматопороидеи из гидроидных, Табуляты и Ругозы из коралловых полипов. В конце палеозоя ряд групп К. вымер, а в мезозое появилось много новых, близких к современным. Всего известно около 20 000 видов вымерших К. Большинство из них обладали массивным скелетом и принимали участие в формировании мощных слоев известняков. Многие виды и роды К. имеют значение для детальной стратиграфии.

Лит.: Наумов Д. В., Гидроиды и гидромедузы морских, солоноватоводных и пресноводных бассейнов СССР, М.-Л., 1960; его же, Сцифоидные медузы морей СССР, М.- Л., 1961; Палеонтология беспозвоночных, М., 1962; Основы палеонтологии. Губки, археоциаты, кишечнополостные, черви, М., 1962; Жизнь животных, т. 1, М., 1968; Hyman L., The invertebrates, v. 1, N. Y. - L., 1940.

Д. В. Наумов.

Большая советская энциклопедия. - М.: Советская энциклопедия . 1969-1978 .

Смотреть что такое "Кишечнополостные" в других словарях:

Кишечнополостные … Орфографический словарь-справочник

Кишечнополостные … Википедия

Радиальные (Coelenterata, Radialia), раздел беспозвоночных животных надраздела эуметазоев. 2 типа: книдарии и гребневики. Иногда К. наз. только книдарии или объединяют оба типа в тип К. .(Источник: «Биологический энциклопедический словарь.» Гл.… … Биологический энциклопедический словарь

кишечнополостные - (неправильно кишечнополостные) … Словарь трудностей произношения и ударения в современном русском языке

КИШЕЧНОПОЛОСТНЫЕ, тип беспозвоночных животных. Наиболее низкоорганизованные многоклеточные. Около 9 тыс. видов; водные, преимущественно морские организмы одиночные плавающие (медузы) и прикрепленные, обычно колониальные (полипы) … Современная энциклопедия

- (книдарии) тип беспозвоночных животных. Наиболее древние и низкоорганизованные многоклеточные. 3 современных класса: гидроидные, сцифоидные и коралловые полипы. Ок. 9 тыс. видов; главным образом морские организмы одиночные плавающие (медузы) и… … Большой Энциклопедический словарь

- (книдарии), представители примерно 9000 видов типа Cnidaria морские беспозвоночные. К ним относятся кораллы, медузы и морские анемоны. Для них характерно наличие пищеварительной полости, которая является основной полостью их тела. Существует… … Научно-технический энциклопедический словарь

- (Сoelenterata), называемые также иногда зоофитами составляют наиболее низко организованный тип из всех многоклеточныхживотных (Меtazoa). Он обнимает губок (Porifera) и жгучих К. (Cnidaria)и характеризуется отсутствием обособленного… … Энциклопедия Брокгауза и Ефрона

- (Coelenterata) тип, включающий большую и разнообразную гр. примитивных многоклеточных организмов, обитателей пресных и морских вод. К ним относятся медузы, коралловые, полипы, актинии, пресноводные гидры и др. Форма их тела мешковидная с… … Геологическая энциклопедия

кишечнополостные - кишечнополостные, радиальные. книдарии. гидроидные:гидра. сифонофоры. наркомедузы. гонионема. сцифоидные. коралловые полипы:кораллы. актиния. мадрепоровые кораллы. полипы. медузы. гребневики, ктенофоры … Идеографический словарь русского языка

кишечнополостные - — EN coelenterate Animals that have a single body cavity (the coelenteron). The name was formerly given to a phylum comprising the Cnidaria and Ctenophora, but these are now… … Справочник технического переводчика

Книги

- Комплект таблиц. Биология. 7 класс. Животные. 12 таблиц , . Учебный альбом из 12 листов. Арт. 5-8237-013 Простейшие, или одноклеточные. Кишечнополостные. Плоские, круглые и кольчатые черви. Моллюски. Членистоногие. Членистоногие. Класс насекомые.…

Возможно, совместное обитание одноклеточных организмов в колониях привело к возникновению низших многоклеточных животных, например древнейших кишечнополостных. Развитие животного мира на с уровня одноклеточной организации поднялось на следующий, более высокий уровень — двуслойных многоклеточных животных. Этот ароморфоз открыл путь для дальнейшего поступательного хода эволюции.

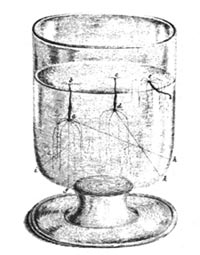

Кишечнополостные живут исключительно в воде, главным образом в морях и океанах. Большинство этих животных ведут сидячий образ жизни. Сидячее животное прикреплено одним концом ко дну. Рот расположен на противоположном конце тела. Добыча может подплывать к нему с разных сторон. В связи с этим органы захвата пищи — щупальца — отходят ото рта подобно лучам. Следовательно, лучевая симметрия вырабатывается у животных в связи с сидячим образом жизни (рис. 1).

Лучевая симметрия — это один из характерных признаков кишечнополостных. Кроме того, у всех кишечнополостных стенки тела состоят из двух слоев клеток. А внутри тела имеется кишечная полость, открывающаяся наружу одним отверстием. Этими особенностями строения кишечнополостные отличаются от всех других многоклеточных животных.

Рис. 1. Гидры в аквариуме.

Можно предполагать, что древние кишечнополостные имели форму простого двуслойного мешка и произошли от колониальных жгутиконосцев, о чем свидетельствуют жгутиковые клетки кишечной полости. Превращение колонии клеток, имеющей форму шара, в двуслойный мешок в истории животного мира шло, видимо, путем впячивания в одном месте стенки шара внутрь. Это могло произойти в связи с переходом части колониальных простейших к питанию более крупной пищей, чем та, которой питались отдельные клетки шаровидной колонии. Впячивание стенки шара помогало колонии обволакивать, удерживать в непосредственной близости и переваривать более крупную добычу. В связи с этим со временем и появились на земле колонии, имеющие вид двуслойного мешка, похожего на мяч со вдавленной стороной.

Однако у современных кишечнополостных, в отличие от колониальных жгутиковых, мы видим резкое различие в деятельности отдельных групп клеток. Одни клетки тела выполняют функции переваривания пищи, другие — защиты, третьи — передвижения организма, четвертые (нервные клетки) — общения всего организма с окружающей средой и т. д. Это дает кишечнополостным определенное биологическое преимущество по сравнению с .

Разделение функций между отдельными группами клеток в то же время приводит к усилению взаимной зависимости. Например, нервные клетки, более тонко, чем клетки пищеварительные, чувствующие различные раздражения, не могут сами захватывать пищу. С появлением такого «разделения труда» и усилением взаимной зависимости кишечнополостное животное превращается в процессе исторического развития в единый и цельный многоклеточный организм, отличный от колонии клеток.

Особенно большую роль в согласованной деятельности всех частей многоклеточного животного играет сплетение нервных клеток. Прикоснувшись к телу, например, гидры, нетрудно заставить ее сжаться в комочек или сократить свои щупальца. Так при посредстве нервного сплетения гидра отвечает на раздражение. Если при этом будет раздражена только часть клеток, отвечать на раздражение будут клетки, входящие в состав тела, — весь организм.

Из подобных наблюдений можно сделать вывод, что организм кишечнополостного — это действительно не простое скопление клеток, не колония, подобная .

Кишечнополостные — это многоклеточные животные, в теле которых каждая клетка является не самостоятельным организмом, а только его частью.

Рис 2. Продольный разрез тела гидры (схема):

1 — рот; 2 — щупальца; 3 — кишечная полость; 4 — наружный слой клеток; 5 — внутренний слой клеток; 6 — крапивные клетки; 7 — отпочковывающаяся гидра; 8 — орган, где образуются сперматозоиды; 9 — яйцеклетка.

Однако сам факт наличия нервного сплетения и связанных с ним ответных движений с несомненностью свидетельствует р том, что даже ярко окрашенные морские актинии, щупальца которых напоминают лепестки подводных цветов,— не растения, а животные, хотя и очень низкоорганизованные. Их деятельность сводится главным образом к непроизвольным простым защитным движениям, к улавливанию добычи, случайно наткнувшейся на вытянутые щупальца, последующему перевариванию и усвоению ее.

Однако по сравнению с колониальными простейшими кишечнополостные отличаются более сложным строением, хотя и остаются еще на двуслойном уровне организации.

Далекие предки ныне существующих кишечнополостных приблизительно за миллиард лет дали большую группу животных, приспособленных к существованию в разнообразных условиях окруяіающей среды. В пресных водоемах возникли и развились одни виды, а в соленых — другие. В свою очередь, по-разному исторически формировались они в прибрежных водах, на глубинах, в толще воды и на дне водоемов.

В прудах, озерах и заводях рек, в чистой воде обитает не-сколько видов гидр (рис. 1). Долгое время этих своеобразных животных многие ученые причисляли к растениям. Только в 1740 г. швейцарский натуралист Трамблэ доказал, что гидра — животное. Однажды он зачерпнул в банку воды из рва, принес домой и, рассматривая содержимое банки, заметил гидр, которых сначала принял за растения. Каково же было его изумление, когда он увидел, как гидра медленно изгибает щупальца, захватывает ими дафний и заглатывает их. Сомнений не было: гидра — животное, притом хищное.

Трамблэ удалось разрезать гидру пополам и установить, что обе половинки животного спустя некоторое время регенерировали, восстановили утраченные части.

Под микроскопом видно, что гидра — многоклеточное животное, стенка ее тела состоит из двух слоев клеток (рис. 2) — наружного, или покровного (эктодермы), и внутреннего, или пищеварительного (энтодермы). Между этими слоями клеток залегает не имеющая клеточного строения тонкая перепонка — опорная пластинка. Она играет роль внутреннего скелета.

Если сосуд, в котором живут гидры, слегка качнуть, то тело их быстро сожмется, а щупальца — укоротятся. Так же быстро сократится тело гидры и от прикосновения препаровальной иглой.

Если к аквариуму с гидрами подойти на следующий день, то их уже не окажется на прежнем месте. Терпеливо наблюдая, можно увидеть, что гидры, медленно изгибая тело, прикрепляют к растению ротовой его конец, отцепляют подошву и переносят ее на другое место. Они как бы кувыркаются.

В других случаях гидры передвигаются подобно гусеницам пядениц — дугообразно изгибают тело и подтягивают подошву к ротовому концу. Наконец, при жизни в гуще водных растений гидра как бы нащупывает соседнее растение, обвивает его щупальцами, а затем подтягивается на нем.

Если мимо гидры проплывает дафния и натыкается на расставленные щупальца, то как бы прилипает к ним. Это объясняется деятельностью стрекательных, или крапивных, клеток, которые располагаются на щупальцах целыми батареями. Внутри крапивной клетки находится пузырек, в котором свернута спиралью упругая нить. На поверхности клетки имеется чувствительный вырост. Если дафния или другое небольшое животное коснется чувствительного выроста, пружинистая нить с силой распрямляется, выбрасывается из клетки, ранит и удерживает жертву. При этом из нити в ранку выделяется ядовитая жидкость. Яд быстро парализует добычу и убивает ее. Гидра направляет щупальцами пораженное животное в ротовое отверстие. Далее жертва попадает в кишечную полость, где и переваривается.

Стрекательные клетки играют и защитную роль. Наблюдая за гидрой в аквариуме, нетрудно заметить, как иногда быстро отплывают от нее небольшие аквариумные рыбки. Это происходит в тех случаях, когда гидра выбрасывает ядовитые нити. Для более крупных животных и человека стрекательные клетки гидры безвредны.

Если рассмотреть под микроскопом типичную клетку из наружного слоя тела гидры, то можно увидеть, что она имеет две части. Та часть, в которой заметно ядро, соприкасается с окружающей средой и играет защитную покровную роль. Эту часть клетки называют мышечной, а всю клетку — покровно-мышечной.

Покровно-мышечные клетки имеют по два мышечных отростка, вытянутых вдоль тела. Эти отростки способны при возбуждении сокращаться, уменьшаться в длину. При одновременном сокращении отростков всех клеток наружного слоя тело гидры укорачивается.

Клетки внутреннего слоя имеют иное строение. Большинство этих клеток на стороне, обращенной внутрь кишечной полости, имеют по жгутику, могут образовывать ложноножку и играют пищеварительную роль. Другие, прилегающие к опорной пластинке, клетки обладают двигательной функцией. Эти клетки являются пищеварительно-мышечными. Их мышечные отростки образуют как бы кольцевую мускулатуру. При сокращении отростков пищеварительно-мышечных клеток тело гидры становится тоньше и вытягивается в длину.

Мышечные отростки клеток тела гидры сокращаются под влиянием нервных клеток. Нервные клетки имеют звездчатую форму. В центре каждой из них находится крупное ядро, а в стороны отходит несколько длинных и тонких отростков.

Соприкасаясь друг с другом своими отростками, эти клетки образуют нервное сплетение — прообраз нервной системы.

Нервные клетки отличаются большой возбудимостью, а также способностью мгновенно передавать возбуждение другим клеткам — распространять его по организму. Например, если проплывающая мимо водяная блоха задевает щупальце гидры, то его нервные клетки возбуждаются. Возникшее возбуждение мгновенно распространяется по всей нервной сети и передается покровно-мышечным клеткам. Отростки последних сокращаются, и щупальца изгибаются по направлению к добыче. Ответ организма на раздражение, осуществляющийся с помощью нервного сплетения, называют уже не таксисом, а рефлексом. Захватывание дафнии — это пищевой рефлекс гидры; сокращение тела при дотрагивании иглой — оборонительный рефлекс.

Когда добыча попадает в кишечную полость, то ее прикосновение к стенкам полости вызывает выделение капелек пищеварительного сока из железистых клеток внутреннего слоя. Железистые клетки расположены между пищеварительно-мышечными, в стенке кишечной полости. Под влиянием их выделений ткани добычи разрушаются и пища размельчается. Жгутики пищеварительно-мышечных клеток непрерывно движутся и равномерно распределяют размельченную пищу по всей кишечной полости. Мелкие частички пищи захватываются ложноножками клеток эндотермы, внутри которых и перевариваются.

Вследствие того что стенка тела гидры тонкая, кислород легко проникает в каждую ее клетку. Также легко выделяется из тела в окружающую воду и углекислый газ. Никаких особых органов дыхания у гидры нет. Дышит она всей поверхностью тела.

Нет у гидры и органов выделения. Ненужные телу жидкие вещества выделяются клетками тела прямо в окружающую среду.

При хорошем питании летом на теле гидры образуются выпячивания — почки, образованные двумя слоями клеток. Они постепенно увеличиваются в размерах и удлиняются, на вершине у них оформляется ротовое отверстие, окруженное щупальцами. Так из почек развиваются дочерние гидры.

Первое время между пищеварительными полостями дочерней и материнской гидр существует связь. Затем она нарушается. У молодой гидры образуется подошва. Она отделяется от материнского организма. Так происходит у гидры бесполое размножение путем почкования.

Под осень становится меньше животных, которыми питается гидра. Условия существования ее ухудшаются. В это время на теле гидры появляются бугорки, отличные от почек. Они образуются только за счет наружного слоя. В одних из них развивается по крупной женской клетке — яйцеклетке, в других — много мелких мужских половых клеток — сперматозоидов.

Созревшие сперматозоиды очень подвижны. Они выходят в воду и проникают в яйцеклетки других гидр. Происходит оплодотворение: от слияния яйцеклетки и сперматозоида образуется одна новая клетка.

Осенью взрослые гидры погибают, но их оплодотворенные яйца, одетые толстой защитной оболочкой, благополучно переносят зиму на дне водоемов.

Хотя гидра — животное многоклеточное, ее оплодотворенное яйцо состоит вначале только из одной клетки. Затем под оболочкой оно начинает дробиться. В нем образуются 2 клетки. Они не расходятся, как при делении амебы, а остаются вместе и продолжают дробиться далее.

Таким образом в яйце появляются 4, 8, 16 и, наконец, много клеток.

Процесс дробления яйца зимой приостанавливается. Он заканчивается лишь весной следующего года. Тогда из яйца появляется молодая гидра. Развитие многоклеточного животного из одной клетки является наглядным доказательством родства кишечнополостных с одноклеточными простейшими.

Кишечнополостные, населяющие моря и океаны, весьма многообразны. Многие из них имеют причудливую форму и очень яркую окраску.

Рис. 3. АДАПТИВНАЯ РАДИАЦИЯ МОРСКИХ КИШЕЧНОПОЛОСТНЫХ:

Обитатели толщи воды: 1 — сцифоидные медузы, предки которых в древние времена перешли к свободному плаванию; обитатели средних глубин: 2 - одиночные кораллы актинии; обитатели тех участков морей, куда не доходит волнение: 3 - древовидно ветвящиеся красные коралловые полипы; обитатели зоны прибоя; 4 — массивные рифообразующйе коралловые полипы.

В тихий солнечный день сквозь прозрачную толщу воды на дне тропических морей можно видеть как бы целые заросли, образованные сидячими кишечнополостными — различными коралловыми полипами и актиниями всевозможных расцветок. Над ними, как тени, колышутся прозрачные, как бы стеклянные медузы и плавают тоже яркие по окраске тропические рыбки. Многие из этих морских животных могут светиться ночью, подобно ночесветке. Тогда кажется, что сама морская бездна тихо мерцает холодным и таинственным светом. Даже прекрасный наземный мир живых организмов по своей красоте и яркости уступает подводным морским животным, в частности актиниям, превосходящим красоту цветков тропических растений и порхающих над ними многоцветных птиц и бабочек.

Актинии (рис. 3) — кишечнополостные, ведущие сидячий образ жизни. В связи с этим их тело в общих чертах на-поминает тело гидры. Оно имеет, так же как и у гидры, цилиндрическую форму. Подошвой актиния прикрепляется ко дну. На противоположной стороне ее тела находится ротовое отверстие, окруженное многими щупальцами.

В отличие от гидры актинии — яркие, крупные полипы, диаметром до полуметра. Живут актинии в морях. Здесь они или

Сидят неподвижно, или медленно переползают с места на место при помощи своей мускулистой подошвы. Актинии очень чувствительны. При малейшем раздражении они втягивают щупальца, сильно съеживаются и превращаются в плотные комочки. Подобно гидре, актинии ранят добычу стрекательными нитями, схватывают щупальцами, заглатывают. В связи с таким способом питания у актиний выработался определенный автоматизм в действии щупалец. Достаточно одному из них прикоснуться к добыче, чтобы все остальные пригнулись к ротовому отверстию. В обычных условиях жизни актинии это целесообразно, так как помогает лучше удерживать добычу. Однако если привязать к палке кусочек мяса, которым и прикоснуться затем к одному из щупалец, то и в этом случае все щупальца будут сгибаться, хотя они никогда не смогут оторвать мясо от палки. Подобными опытами выяснено, что действия актиний рефлекторны, но не сознательны.

Размножаются актинии бесполым и половым путем. При бесполом происходит деление пополам. Яйцеклетки и сперматозоиды образуются у актиний, в отличие от гидры, на внутренней стенке кишечной полости. Попадая в кишечную полость, они не перевариваются, а через рот выводятся наружу. После оплодотворения яйцо делится и спустя некоторое время превращается в ресничную личинку. Некоторое время личинка плавает, затем садится на дно и превращается в маленькую актинию.

Актиния принадлежит к одиночным коралловым полипам. Чтобы понять, что представляет собой колониальный коралловый полип, достаточно вспомнить почкующуюся гидру с несколькими неотделившимися дочерними особями. У колониальных коралловых полипов дочерние особи не отделяются от материнского организма, а продолжают жить вместе, образуя громадные колонии, в которых сохраняется связь между кишечными полостями всех особей. Пища, пойманная одним полипом, становится общим достоянием.

Колония наиболее известного красного коралла имеет разветвленный известковый скелет розового или красного цвета. Скелет как бы заменяет опорную пластинку гидры. Снаружи живой колонии видны многочисленные белые звездочки — венчики щупалец отдельных полипов. Вся колония в целом похожа на деревце с красноватым стволом и белыми цветочками. Но, если наблюдать за колонией, можно заметить, что временами «цветочки» наклоняют свои «лепестки» и схватывают ими какое-либо животное.

Добывают кораллы в теплых морях на глубине от 60 до 200 м. Ловцы кораллов выезжают в море и некоторое время волочат по его дну груз с сетями. При этом обломанные куски древовидных колоний запутываются в сетях. Скелет благородного коралла очищают от мягкой наружной оболочки с сидящими в ней полипами, дробят, шлифуют. Из скелетов красных кораллов изготовляют красивые ожерелья.

В отличие от красного коралла, живущего сравнительно глубоко, куда не доходит волнение, рифообразующие кораллы селятся в прибрежной полосе прибоя, отливов и приливов, где они подвержены сильным ударам волн. Зато здесь вода лучше насыщается кислородом, много света, богаче растительный и животный мир.

Такое различие в местах обитания полипов существенно сказывается на их строении. В отличие от красного коралла, имеющего хрупкий, растущий вверх древовидный скелет, в полосе прибоя обитают колонии, образующие в большинстве случаев массивные минеральные скелеты, нередко напоминающие известковые караваи диаметром более 2 м. В этом случае сами полипы сидят как бы па поверхности «каравая» внутри известковых чашечек, выделенных эктодермой. От их стенок внутрь тела полипов отходят известковые перегородки.

У колонии, состоящей из огромного числа особей, стенки соседних чашечек сливаются друг с другом, со временем сильно утолщаются и образуют отличную защиту от прибоя. Отмирая, колонии рифообразующих кораллов оставляют на дне свои минеральные скелеты, из которых со временем образуются мощные отложения известняка. Из него получают ценные строительные материалы.

Рифообразующие коралловые полипы в массе заселяют теплые прибрежные воды тропических морей и океанов. Самые благоприятные условия для них имеются там, где зимняя температура воды не опускается ниже 20 °С. Они нуждаются в насыщенной кислородом чистой морской воде с нормальной океанической соленостью (около 3,5%). Извлекая из воды растворенные в ней минеральные соли, они в конечном счете становятся участниками грандиозного круговорота веществ между живой и неживой природой, образователями осадочных горных пород и .

Различают три разновидности рифов: береговые, барьерные и кольцевые, или атоллы. Береговые рифы окаймляют берега суши. Барьерные расположены на некотором удалении от берегов. Особенно знаменит Большой Барьерный риф Австралии. Он тянется вдоль ее восточного берега на протяжении 1400 км. Перед устьями рек, где вода опреснена, коралловые полипы не селятся. Вообще же подводные барьерные и береговые рифы представляют порой большую опасность для мореплавателей.

Атоллы — это своеобразные коралловые острова кольцевидной формы, диаметром до 10 км, в центре которых находится озеро более спокойной морской воды. Коралловая суша острова возвышается над уровнем океана до 4 м, а ее ширина достигает 250 м. Ветер и волны приносят сюда семена и плоды различных растений. Здесь образуется почва и появляются даже деревья (чаще всего кокосовые пальмы) и поселения птиц.

Существует несколько теорий происхождения атоллов. Одна из них высказана еще Ч. Дарвином. Он предположил, что атоллы возникли из береговых рифов, окружавших острова, вследствие постепенного опускания морского дна. При полном погружении острова под воду на месте суши образуется мелководная лагуна, а береговой риф превращается в атолл. В последнее время теория Ч. Дарвина получила дополнительные научные подтверждения.

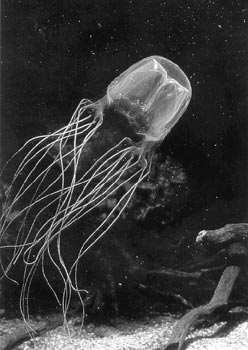

Крупные сцифоидные медузы (рис. 3), в отличие от гидры и коралловых полипов, — свободно плавающие животные. Стекловидное, полупрозрачное, водянистое тело медузы напоминает по форме колокол или блюдце, перевернутое в воде вверх дном. Ее можно сравнить с зонтиком, опущенным ручкой вниз. Из-под колокола медузы то и дело выбрасывается струя воды — производится как бы «водяной выстрел». При этом в результате отдачи тело медузы перемещается толчком в противоположную сторону.

По краю колокола медузы свешиваются вниз многочисленные щупальца. На них находятся батареи крупных стрекательных клеток. Парализованные ими морские животные поступают в кишечную полость, где и перевариваются. Непереваренные остатки пищи выбрасываются наружу через ротовое отверстие, как у гидры.

Стрекательные клетки крупных медуз (диаметром до 1 м) вызывают жгучую боль, поражая кожу людей, напоминающую сильный ожог крапивы.

Если сравнить строение медузы со строением гидры, можно видеть, что медуза похожа на полипа, обращенного вниз своим ротовым отверстием. Подошва этого полипа обращена вверх и разрослась, превратившись в зонтик — орган плавания. Главнейшие отличия медузы связаны с плаванием.

Вопросы для самопроверки и контроля:

1. Какие главнейшие особенности строения характеризуют кишечнополостных?

2. Чем многоклеточные животные отличаются от колониальных простейших?

3. В чем выражается ароморфоз на уровне низших многоклеточных по сравнению с простейшими?

4. Какие можно привести примеры адаптивной радиации кишечнополостных?

Задание для самостоятельной лабораторной работы:

Понаблюдать за живой гидрой в аквариуме. Перенести ее пипеткой в часовое стекло с водой, пронаблюдать реакции на прикосновение препаровальной иглой. Поместить к ней дафнию. Проследить, как гидра питается.

Полнотекстовый поиск:

Главная > Курсовая работа >Биология

ВВЕДЕНИЕ

Кишечнополостных (Coelenterata или Cnidaria ) выделяют в отдельный тип животных, включающий около 9000 видов. Для них характерна радиальная симметрия: они имеют одну главную продольную ось, вокруг которой в радиальном порядке расположены различные органы. Этим они резко отличаются от двусторонне-симметричных (или билатеральных) животных, у которых имеется всего одна плоскость симметрии, делящая тело на две зеркально подобные половинки – правую и левую.. Между наружным и внутренним слоями находится неклеточное вещество, иногда оно образует тонкую прослойку (гидры), иногда – толстый студенистый слой (медузы). Тело кишечнополостных имеет вид мешка, открытого на одном конце. В полости мешка происходит пищеварение, а отверстие служит ртом, через него же и удаляются непереваренные остатки пищи.

ГЛАВА 1. ТИП КИШЕЧНОПОЛОСТНЫЕ

Общая характеристика. К типу кишечнополостных относятся многоклеточные животные, имеющие лучевую симметрию. Лучевая, или радиальная, симметрия позволяет провести несколько плоскостей через тело животного, поделив его каждой плоскостью на равные части (рис. 1). Тело у кишечнополостных, как у губок, состоит из двух слоев клеток, между которыми находится студенистое неклеточное вещество. Свое название эти животные получили за то, что их двухслойное тело образует кишечную полость, где происходит переваривание пищи. Эта полость имеет одно отверстие - рот (см. рис. 1). Клетки тела, омываемые водой снаружи и изнутри, достаточно хорошо обеспечиваются кислородом и выделяют продукты обмена, которые уносятся этой же водой. Почти все кишечнополостные - хищники: питаются мелкими животными.

Наружный слой клеток - эктодерма. В ней расположены разные клетки, в том числе нервные и стрекательные. Все нервные клетки соединены между собой в сетевидное нервное сплетение. Нервные, стрекательные и половые клетки формируются из промежуточных клеток, которые обеспечивают замену старым клеткам, выполнившим свою функцию и затем выпавшим из эктодермального слоя.

Энтодерма - внутренний слой клеток, состоящий из железистых, выделяющих пищеварительный секрет, и эпителиально-мускульных, обеспечивающих сокращение или растяжение всего тела и отдельных его частей. Клетки энтодермы имеют жгутики. Пищевые частицы захватываются и перевариваются внутри клеток.

У кишечнополостных хорошо развита регенерация - способность восстанавливать поврежденные части своего тела.

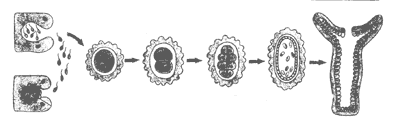

Размножение кишечнополостных происходит половым и бесполым путем. При половом размножении после оплодотворения яйцеклетки они образуют подвижную личиночную стадию. Личинка перемещается в толще воды, а затем, прикрепившись ко дну, превращается в неподвижную стадию полип. У колониальных полипов на теле скоро образуются и отпочковываются другие полипы. Так возникает колония. Другие полипы, не способные сами к половому размножению, отпочковывают медуз, которые размножаются половым путем

Рис. 1. Лучевая симметрия и полость тела кишечнополостных:

- рот;

- щупальца;

- эктодерма;

- энтодерма;

- кишечная полость;

- опорная пластина

Чередование поколений - сидячего (полипы) и свободноплавающего (медузы), внешне совершенно непохожих друг на друга, - интересная особенность, впервые отмечаемая у кишечнополостных.

Образ жизни. Примерно из 10 тыс. видов кишечнополостных лишь немногие обитают в пресных водах, остальные - в морях и океанах. Самые мелкие представители этого типа имеют длину около 1 мм, а самые крупные, такие как медуза цианея,имеют щупальца длиной до 30 м. Кишечнополостные ведут или колониальный, или одиночный образ жизни. Колонии организмов, имеющих известковый скелет, образуют рифы. Другие кишечнополостные могут плавать. Одиночные особи существуют в форме полипа или медузы. Полипы малоподвижны, часто ведут сидячий образ жизни. Медузы свободно плавают в толще воды. Стрекательные клетки кишечнополостных помогают им защищаться от врагов и парализовать добычу (рис. 1).

В типе кишечнополостных 3 класса.

Класс Гидроидные. К нему относятся преимущественно мелкие полипы, напоминающие морские растения, имеющие, как правило, щупальца (от 1 до 380). Щупальца служат для захватывания пищи, а в некоторых случаях, как у пресноводной гидры, и для передвижени. У некоторых гидроидных щупалец нет.

Стрекательные клетки кишечнополостных

Класс Сцифоидные. Представители его - медузы, среди которых наиболее крупная - цианея, диаметром до 2 м. Сцифоидные в основном свободноплавающие, но есть среди них и группа животных, ведущих сидячий образ жизни. Обитают медузы как в холодных, так и в теплых морях.

Класс Коралловые полипы. В этот класс входят одиночные и колониальные полипы (рис. 2). Некоторые из них прирастают к грунту, другие способны передвигаться по дну. Многие коралловые полипы имеют роговой или известковый скелет, у других его нет, например у актинии.

Значение кишечнополостных. Особое значение имеют коралловые полипы, образующие рифы. Здесь не только создаются условия для жизни самых различных обитателей морей, но иногда из кораллов образуются целые острова - атоллы, со своим животным и растительным миром.

Подводные рифы опасны для мореплавания. Рифообразующие кораллы постепенно отмирают. Из этих отложений получают высококачественную известь.

Глава 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ «ТИП КИШЕЧНОПОЛОСТНЫЕ»

При изучении темы учащиеся узнают об одном из ранних этапов эволюции животного мира, о двухслойных многоклеточных, их строении, многообразии, среде обитания. Учащиеся получают знания о нервной системе, возбуждении, возбудимости, рефлексе. Изучая половое размножение и индивидуальное развитие пресноводной гидры, школьники узнают об одноклеточной стадии в ее развитии, убеждаются в родстве кишечнополостных и простейших и получают представление о происхождении многоклеточных от одноклеточных. Материал темы дает возможность показать черты приспособленности некоторых кишечнополостных к жизни на дне моря, в прибрежной его части, других - в толще воды. Тема содержит сведения о значении животных в природе, жизни и хозяйственной деятельности человека. Ее содержание позволяет учителю развивать познавательный интерес и самостоятельность школьников.

Вначале учитель подготавливает -учащихся к восприятию нового материала. Он отмечает, что на примере типа простейших учащиеся узнали об одноклеточных животных микроскопических размеров, имеющих большое значение в природе и жизни человека. Важно при этом подчеркнуть, что простейшие представляют собой ранний этап исторического развития животного мира. Затем учитель демонстрирует влажные препараты медузы и актинии или изображения этих животных на таблицах и, сообщив, что их относят к типу кишечнополостных, дает краткую характеристику его представителей, знакомит школьников с их распространением, обитанием в водной среде. Особенности организации кишечнополостных изучают на примере пресноводного полипа гидры. Учитель показывает гидру на таблице или рисунке в учебнике, объясняет происхождение названия этого животного, используя сведения из древнегреческой мифологии, и рассказывает о местах обитания и питании гидры. Раскрывая особенности ее внешнего строения, он обращает внимание учащихся на рисунок 12 учебника и предлагает им ответить на вопросы: какова форма тела гидры? Каковы основные части тела? Ответы школьников учитель уточняет, расширяет и обобщает.

Важно раскрыть понятие «лучевая симметрия». В связи с этим целесообразно повторить знания по математике о симметрии тела и ее основных элементах (ось симметрии, плоскость симметрии). Опираясь на эти знания, учитель дает определение: лучевая симметрия - особый порядок расположения частей тела животного (у пресноводной гидры - щупалец) по от ношению к оси его симметрии, при котором они расходятся от нее подобно лучам от источника света. Во время объяснения учитель использует схему, рисунок 13 учебника.

Предложив учащимся еще раз рассмотреть этот рисунок, учитель спрашивает: «Из скольких слоев клеток состоит тело гидры? Как их называют?» Получив ответы школьников, он обобщает их, отмечая, что гидра - двухслойное многоклеточное животное, тело ее имеет наружный и внутренний слои. Для выяснения особенностей строения наружного слоя сосредоточивает внимание учащихся на рисунке 14, рассказывая о кожно-мускульных клетках, их строении и значении.

Далее учителю следует сообщить о расположении в наружном слое гидры нервных клеток - их нужно нарисовать на доске, отметив характерные особенности их строения. Учитель показывает, что отростки соседних нервных клеток соприкасаются между собой и образуют нервное сплетение. Следует обратить внимание школьников на то, что часть отростков подходит к кожно-мускульным клеткам. Чтобы понять значение нервных клеток, нужно вспомнить о раздражителе, раздражении и раздражимости, изученных на примере простейших.

Затем рассматриваются стрекательные, или крапивные, клетки в такой последовательности: расположение в организме, особенности строения в связи с функциональным значением.

Для закрепления изученного материала проводится беседа по вопросам, предварительно записанным на доске: из каких слоев состоит тело гидры? Из каких клеток состоит наружный слой и какова их роль в жизни гидры? Как гидра отвечает на воздействия окружающей среды? Что называется рефлексом?

Задание на дом: изучить § 6, повторить раздел «Питание» из § 2, зарисовать гидру, используя рисунки 12, 13 учебника и надписать основные части ее тела.

Изучение нового материала следует начать с повторения материала о питании обыкновенной амебы, который нужно учесть при рассмотрении строения и значения клеток внутреннего слоя гидры. Необходимо отметить, что большинство клеток внутреннего слоя выполняют функцию переваривания пищи, некоторые из них имеют длинные жгутики, движением которых подгоняют пищевые частицы к клеткам. Многие клетки способны образовывать ложноножки, захватывающие пищу. Важно сообщить, что переваривание пищи осуществляется как внутри клеток, так и в кишечной полости под влиянием пищеварительного сока, который вырабатывается клетками внутреннего слоя. Следует также отметить, что в результате пищеварения образуются питательные вещества, которые усваиваются клетками тела, а непереваренные остатки пищи удаляются из организма через ротовое отверстие.

При рассмотрении дыхания гидры следует отметить, что она дышит кислородом, растворенным в воде, всей поверхностью тела.

При изучении выделения учителю следует сообщить, что этот процесс протекает у гидры так же, как у простейших, через всю поверхность тела, и предложить учащимся рассказать о значении выделения в жизни гидры.

На основе полученных знаний о пищеварении, дыхании, выделении гидры следует продолжить развитие понятия о взаимосвязи организма и среды, начатое при изучении одноклеточных животных. Полезно предложить учащимся еще раз вспомнить, что поступает в организм гидры из внешней среды (пища, кислород, растворенный в воде, вода), что происходит с этими веществами в организме (пищеварение, образование питательных веществ, их усвоение, т. е. построение из них клеток тела гидры, образование ненужных вредных жидких веществ, их удаление из организма вместе с избытком воды).

Учителю следует предложить школьникам найти черты сходства в питании гидры и амебы. На основании сходных признаков они должны быть подведены к выводу о родстве одноклеточных и многоклеточных животных.

В итоге изучения материала о пресноводной гидре учащиеся под руководством учителя должны сделать вывод: гидра - двухслойный многоклеточный организм, имеющий кишечную полость, лучевую симметрию тела, щупалъцы со стрекательными клетками.

Для закрепления знаний следует предложить учащимся прочитать раздел «Внутренний слой клеток», рассмотреть рисуноки составить план этого раздела.

Размножение и развитие гидры

В начале урока проводится проверка знаний. К доске вызывают двух учеников, одному предлагают написать план раздела «Внутренний слой клеток», составленный в классе, и подготовить по нему рассказ. Второй ученик получает задание нарисовать схему строения клетки внутреннего слоя гидры и ответить на вопрос: каковы особенности ее строения в связи с выполняемой функцией?

Во время подготовки школьников у доски учитель предлагает классу вопросы: почему в аквариум, где живет гидра, помещают веточки элодеи? Многие рыбы, захватив гидру ртом, выбрасывают ее. Почему?

В итоге проверки знаний школьники под руководством учителя еще раз должны сделать выводы: 1. Гидра как многоклеточный двухслойный организм имеет более сложную оргаинза цию по сравнению с обыкновенной амебой. 2. Сходство в строении и процессах жизнедеятельности гидры с одноклеточными животными свидетельствует о родстве кишечнополостных и простейших.

Учитель сообщает, что на родство животных этих типов указывают и особенности размножения и развития гидры. Следует вспомнить с учащимися способы размножения растений (вегетативное, бесполое и половое) и использовать эти знания в качестве опорных при изучении особенностей размножения гидры. Сначала изучают вегетативное размножение по плану: 1. Время размножения. 2. Сущность почкования. 3. Значение вегетативного способа размножения в жизни гидры. При этом можно использовать таблицу, рисунок 18 учебника, диапозитив или кинофильм.

При рассмотрении полового размножения гидры следует сначала вспомнить с.учащимися сущность этого процесса на примере растений и на основе воспроизведенных знаний необходимо раскрыть этот способ размножения по плану: 1. Время размножения -осень. 2. Особенности строения половых клеток (яйцеклетка, сперматозоид). 3. Оплодотворение. 4. Развитие яйца, образование многоклеточного зародыша и маленькой гидры. Рассказ о половом размножении и развитии целесообразно дополнить зарисовкой схемы с последующим названием его основных этапов. В конце беседы о половом размножении гидры следует, обратив внимание учащихся на то, что многоклеточная гидра в начале жизни состоит из одной клетки, предложить им ответить на вопрос: о чем свидетельствует одноклеточная стадия в развитии гидры? На основании ответов школьники под руководством учителя делают вывод о родстве кишечнополостных и простейших, о происхождении их от древних одноклеточных животных.

Многообразие кишечнополостных

Все радиально-симметричные животные ведут сидячий образ жизни или вели его в прошлом, т.е. происходят от прикрепленных организмов. Один из полюсов тела служит для прикрепления животного к субстрату, на другом конце располагается ротовое отверстие. Кишечнополостные – двуслойные животные, в онтогенезе у них формируется только два зародышевых листка – эктодерма и энтодерма. Между наружным и внутренним слоями находится неклеточное вещество, иногда оно образует тонкую прослойку (гидры), иногда – толстый студенистый слой (медузы). Тело кишечнополостных имеет вид мешка, открытого на одном конце. В полости мешка происходит пищеварение, а отверстие служит ртом, через него же и удаляются непереваренные остатки пищи.

Однако это обобщенная схема строения кишечнополостных, которая в зависимости от образа жизни конкретных представителей может меняться. В наибольшей степени отвечают такому описанию сидячие формы кишечнополостных – полипы. Для свободно перемещающихся медуз характерно уплощение тела вдоль продольной оси. Деление на медуз и полипов не систематическое, а чисто морфологическое; иногда один и тот же вид кишечнополостных на разных стадиях жизненного цикла может иметь вид то полипа, то медузы.

Еще одна характерная черта кишечнополостных – наличие у них стрекательных клеток.

Тип разделяется на три класса: гидрозои (Hydrozoa , около 3000 видов), сцифоидные медузы (Scyphozoa , 200 видов) и коралловые полипы (Anthozoa , 6000 видов). В каждом из классов есть широко известные представители.

Среди гидрозой это маленький (до 1 см) полип гидра , встречающийся в наших пресных водоемах. Он ведет сидячий образ жизни, прикрепляясь к субстрату своим основанием, или подошвой. На свободном конце тела находится ротовое отверстие, окруженное венчиком из 6–12 щупалец, на которых и находится основная масса стрекательных клеток. Питается гидра в основном мелкими ракообразными – дафниями и циклопами. Размножение идет как половым, так и бесполым путем. В первом случае из оплодотворенного яйца после некоторого периода покоя (зима) развивается новая гидра.

Надо отметить, что большинство гидроидных полипов ведет, в отличие от гидры, не одиночный, а колониальный образ жизни. При этом в таких колониях возникают и отпочковываются специальные подвижные особи – те самые медузы, которые «отвечают» за расселение полипов. Медузы активно перемещаются и выпускают в окружающую среду созревшие половые клетки. Развившаяся из оплодотворенного яйца личинка тоже некоторое время перемещается в толще воды, а затем опускается на дно и образует новую колонию.

В качестве отдельного подкласса в классе гидроидных выделяют сифонофор (Siphonophora ), к которым относятся весьма интересные колониальные животные из рода физалий (Physalia ). Это морские организмы, обитающие в основном в южных морях.

Хотя внешне физалия выглядит как одиночное животное, на самом деле каждая ее «особь» – это именно колония организмов. В ней отдельные особи прикрепляются к единому стволу, в котором формируется общая гастральная полость, сообщающаяся с гастральной полостью каждого из индивидов. Верхний конец ствола вздут, это вздутие называется воздушным пузырем или парусом, и представляет собой одну сильно видоизмененную медузоидную особь. По краям отверстия, ведущего в полость пузыря, формируется мускул-замыкатель: «надувая» пузырь или выпуская из него газ (его выделяют железистые клетки пузыря, по составу он близок к воздуху), физалии способны всплывать на поверхность или погружаться в глубину. Под пузырем располагаются другие «члены колонии», специализирующиеся на питании или размножении, а также стрекательные полипы.

У физалий существует два основных типа расположения массы щупалец колонии под пузырем: смещенные влево или смещенные вправо. Это позволяет колониям, двигающимся по поверхности воды под действием ветра, перемещаться в двух различных направлениях и в некоторой степени защищает их от того, что при каком-нибудь неблагоприятном направлении ветра все они разом будут выброшены на береговую отмель.

У одной из наиболее распространенных физалий Тихого океана (Physalia utriculus ) одно из щупалец, так называемый арканчик , длиннее, чем все остальные, и может достигать 13 и более метров в длину. Вдоль него расположены тысячи стрекательных батарей, каждая из которых состоит из сотен микроскопических капсул (отдельных клеток), называемых нематоцистами. Эти сферические клетки содержат плотно смотанную, полую, сверлообразную нить, проводящую яд. Когда рыба натыкается на щупальце, нити вонзаются в ткани жертвы, и яд из капсул прокачивается по этим каналам. Таким образом, арканчик захватывает и парализует добычу, а потом подтягивает ее к ротовому отверстию.

Если же физалия ужалит случайно прикоснувшегося к ней человека, последствия могут быть очень тяжелыми. Ожоги физалий весьма болезненны, на коже пострадавшего появляются волдыри, увеличиваются лимфатические железы, повышается потливость, появляется тошнота. Иногда жертвам становится трудно дышать.

Португальский военный кораблик

Издавна известен и близкий родственник физалии – португальский военный кораблик (Physalia physalis ). Его снабженный гребнем поплавок длиной примерно 35 см очень красочен – мембрана окрашена в переливчато синий цвет, переходящий в розовато-лиловый и далее, на вершине гребня, в розовый. Колонии кораблика выглядят как необычайно нарядные шарики, зачастую целыми «флотилиями» дрейфующие по поверхности океана. Время от времени кораблик окунает поплавок в воду, чтобы не пересохла мембрана. Вниз от поплавка на 10–15 м тянутся смертоносные ядовитые щупальца, способные парализовать крупную рыбу и подтянуть ее наверх к пищеварительным органам. Хотя физалии – жители открытого океана, многие из них при соответствующих течениях и погодных условиях выносятся к берегам Северо-Западной Европы. Даже выброшенные на берег, они сохраняют способность ужалить любого, кто к ним прикоснется.

Оптимальный путь взаимоотношений с физалиями для человека в море – пытаться уйти или уплыть от них подальше, памятуя о том, что к небольшому воздушному пузырю снизу прикреплены опаснейшие щупальца длиной более 10 м.

Несмотря на токсичность физалий, некоторые морские черепахи поедают их в громадных количествах. Люди, конечно, физалий не едят, однако тоже находят им применение. Фермеры Гваделупы (Карибское море) и Колумбии используют высушенные щупальца физалий как отраву для крыс.

Австралийская медуза Chironex fleckeri

У сцифоидных медуз тело имеет вид округлого зонтика с подвешенными к нему снизу длинными щупальцами. У всех видов формируется гастроваскулярная система различной сложности идущие от желудка к краям тела радиальные каналы. Ряд щупальцев у медуз видоизменяется, превращаясь в так называемые краевые тельца. Каждое из таких телец несет один статоцист (образование, участвующее в поддержании равновесия) и несколько глазков, в том числе и очень сложного строения. Тело большинства медуз прозрачно, что обусловлено большим (нередко до 97,5%) содержанием воды в тканях. Отдельные виды сцифоидных, как, например, известная всем бывавшим на Черном море ушастая медуза, или аурелия (Aurelia aurita ), распространены очень широко – практически во всех морях.

Коралловые полипы в целом напоминают гидроидных кишечноплостных, однако их строение значительно сложнее. У них происходит дифференциация мускульной ткани, у многих присутствуют скелетные образования. Мадрепоровые, или рифообразующие кораллы (из группы шестилучевых кораллов, Hexacorallia )* имеют ветви, достигающие иногда 4 м в длину. Именно их «останки» и образуют коралловые рифы.

Красный благородный коралл Средиземного моря (Corallium rubrum ) относится к восьмилучевым кораллам (Octocorallia ) и не способен образовывать рифы. Его колонии растут на береговых склонах Средиземного моря на глубине больше 20 м (обычно – от 50 до 150 м). Интересна история названия «коралл». Оно происходит от греческого слова, обозначающего крюк, с помощью которого пловцы-ныряльщики добывали кораллы с большой глубины. Примерно так же благородный красный коралл, издавна использующийся для изготовления ювелирных изделий, добывают и в наши дни.

При всем разнообразии кораллов полипы, из которых, собственно, и состоят колонии, устроены более-менее однотипно. Отдельный полип, помещающийся в известковой ячейке, – это крошечный живой комочек протоплазмы со сложным внутренним устройством. Рот полипа окружен одним или несколькими венчиками щупалец. Рот переходит в глотку, а она – в кишечную полость. Один из краев рта и глотки покрыт крупными ресничками, которые гонят воду внутрь полипа. Внутренняя полость поделена неполными перегородками (септами) на камеры. Число перегородок равно числу щупалец. На септах тоже находятся реснички, которые гонят воду в обратном направлении – из полости наружу.

Сетчатый огненный коралл

Скелет мадрепоровых кораллов устроен довольно сложно. Его строят клетки наружного слоя (эктодермы) полипа. Вначале скелет похож на небольшую чашечку, в которой сидит сам полип. Затем, по мере разрастания и образования радиальных перегородок, живой организм оказывается как бы насаженным на свой скелет.

Колонии кораллов образуются в результате «не доведенного до конца» почкования. У некоторых кораллов в каждой ячейке сидит не один, а два или три полипа. При этом ячейка вытягивается, становится похожей на ладью, а рты располагаются в один ряд, окруженный общим венчиком цупалец. У других видов в известковом домике сидят уже десятки полипов. Наконец, у кораллов рода меандрин все полипы сливаются, образуя единый организм. Колония приобретает вид полушария, покрытого многочисленными извилистыми бороздками. Такие кораллы называют кораллами-мозговиками, борозды на них – это слившиеся ротовые щели, усаженные рядами щупалец.

Растут колонии коралловых полипов довольно быстро – ветвистые формы при благоприятных условиях наращивают в год до 20–30 см. Достигнув уровня отлива, верхушки коралловых рифов останавливаются в росте и отмирают, а вся колония продолжает расти с боков. Из обломившихся «живых» ветвей могут вырасти новые колонии.

У кораллов существует и половое размножение, эти организмы раздельнополы. Из оплодотворенного яйца образуется свободноплавающая личинка, которая по прошествии нескольких дней оседает на дно и дает начало новой колонии.

Чтобы коралловые полипы могли спокойно расти и возводить рифы, им необходимы определенные условия. В мелких, хорошо прогреваемых лагунах они выдерживают прогрев воды до 35 °С и определенное повышение солености. Однако охлаждение воды ниже 20,5 °С и даже кратковременное опреснение сказываются на них губительно. Поэтому в холодных и умеренных водах, а также там, где в море впадают крупные реки, коралловые рифы не развиваются.

Глава 3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ ПО ТЕМЕ «КИШЕЧНОПОЛОСТНЫЕ»

Уроки

Урок №1 по теме: «Гидра пресноводная»

Цель урока: выяснить особенности строения и жизнедеятельности гидры как низшего многоклеточного животного.

Задачи урока: ответить на следующие вопросы.

– Почему гидра относится к типу Кишечнополостные? – Какие преимущества имеет гидра перед животными, относящимися к типу Простейшие? – Что такое регенерация?

ХОД УРОКА

Изучение нового материала

1. Вводное слово учителя

«Я отрезал голову у восьми матерей, имевших детей, у которых руки еще не появились... Затем я четвертовал одного из них». А.Трамбле

А.Трамбле

Перед вами не строчки из сценария кровавого триллера, а описание биологических опытов. Проводил их молодой швейцарец Абраам Трамбле летом 1740 г. Он обладал природной любознательностью. Однажды он устроил настоящий пресноводный зоопарк. В одной из банок жили гидры. Поначалу Трамбле принял их за нитчатые водоросли. Однако они шевелили своими отростками, что растениям вроде бы не свойственно. Желая развеять свои сомнения, Трамбле решительно режет ножницами распластавшуюся у него на ладони гидру поперек и опускает половинки обратно в сосуд. Ясно, что животное оправиться от такой операции не в состоянии... Через десять дней на дне банки сидели, как ни в чем не бывало, две гидры-близняшки. Длинными тонкими щупальцами они ловили мелких рачков и засовывали себе в рот. Следовательно, гидра все-таки животное. Существо, которое можно без вреда для него разрезать надвое! На четыре части! Это невероятно! «Вначале я с трудом верил своим глазам... Кто мог вообразить, что у нее отрастет голова!» – восторженно записывает Трамбле свои впечатления.

2. Работа с микроскопом

Изучение микропрепарата «Гидра пресноводная».

3. Объяснение по опорному конспекту (ОК)

Тип Кишечнополостные – это низшие многоклеточные животные, тело которых состоит из двух слоев клеток и имеет лучевую симметрию. Этот тип объединяет около 9 тыс. видов. В основном это морские животные: медузы, актинии, кораллы. В пресных водах гидра – единственный представитель кишечнополостных животных. Среди представителей типа кишечнополостных, живущих в морях, встречаются сидячие формы – полипы и свободноплавающие – медузы. Гидра пресноводная также является полипом.

4. Работа с учебной картой и ОК

Гидра – многоклеточное существо, но устроена она на первый взгляд весьма примитивно. Представьте себе крошечную, длиной около 1 см, сильно вытянутую перчатку с отверстием-ртом между длинными пальцами-щупальцами (Демонстрируется гидра на примере резиновой перчатки ).

Тело гидры образовано, в основном, двумя разновидностями клеток. Одни покрывают тело гидры снаружи, а другие выстилают ее изнутри. Между ними рассеяны нервные клетки. Своими отростками они образуют сплетение, напоминающее сетку железной кровати. Концы щупалец вооружены стрекательными клетками нескольких типов, убивающими добычу. Вот, собственно, почти и всё. По сути, гидра – живой желудок, засовывающий в себя пойманную добычу. Никаких костей, хрящей, печени, почек, кишок, жабр, органов чувств, кровеносных сосудов, нервов у нее нет.

Учебная карта по теме «Гидра пресноводная»

5. Обобщение темы учителем по ОК

I. Систематика

Царство Животные Тип Кишечнополостные Класс Гидроидные Отряд Гидры Гидра пресноводная

II. Среда обитания. Внешний вид

Пресноводную гидру нетрудно найти среди подводных зарослей в прудах, речных заводях, небольших озерках. Чтобы рассмотреть гидру получше, надо вооружиться лупой. Ее розовато-бурое тельце в виде тонкого продолговатого мешочка длиной всего от 2–3 мм до 1 см прикрепляется к растению или другому субстрату нижним концом – подошвой. На другом конце тела гидры – венчик из 6–8 щупалец, которые окружают рот этого животного.

III. Особенности внутреннего строения, жизнедеятельности

Тело гидры имеет вид мешочка, стенки которого состоят из двух слоев клеток: наружного – эктодермы и внутреннего – энтодермы. Между ними имеются слабо дифференцированные клетки. Полость, образованная этим мешком, называется кишечной. Отсюда и название типа – Кишечнополостные.

Эктодерма. Основную массу эктодермы составляют кожно-мускульные клетки. В основании каждой такой клетки есть сократительное мускульное волоконце. При сокращении волоконец тело гидры сжимается в комочек. Сокращение клеток на одной стороне вызывает изгибание тела гидры в эту же сторону.

На теле, особенно на щупальцах, расположены стрекательные, или крапивные, клетки, имеющие помимо цитоплазмы и ядра пузыревидную стрекательную капсулу со стрекательной нитью. Наружу из клетки выступает чувствительный волосок. Если к волоску прикасается тело мелкого животного, в него вонзается стрекательная нить. Стекающий по нити яд вызывает гибель добычи. Стрекательные клетки выполняют и защитную функцию.

В основании кожно-мускульных клеток лежат нервные клетки звездчатой формы с длинными отростками, которые, соприкасаясь между собой, образуют нервную сеть. Прикосновение, изменение температуры и другие воздействия вызывают возбуждение в нервных клетках, распространяющееся по нервной системе и приводящее к сокращению тела гидры. Ответ на действие раздражителя, обусловленный нервной системой, называется рефлексом.

Вопрос: каково значение рефлексов в жизни животного?

Энтодерма. Если гидра голодна, ее тело вытягивается во всю длину и щупальца свисают вниз. Проглоченная гидрой пища раздражает чувствительные клетки энтодермы. В ответ на раздражение они выделяют в кишечную полость пищеварительный сок. Под его влиянием происходит частичное переваривание пищи. Часть клеток энтодермы снабжена жгутиками, которые подгребают частицы пищи к клеткам. В кишечной полости клетки энтодермы, выпуская ложноножки, захватывают пищу. Ее переваривание заканчивается в пищеварительных вакуолях клеток энтодермы. Непереваренные остатки выбрасываются через рот. У гидры наряду с внутриполостным пищеварением существует и внутриклеточное пищеварение. Дыхание и выделение продуктов обмена происходит через поверхность тела.

IV. Размножение

Размножается гидра половым и бесполым (почкование) путями. Почкуется она обычно летом. К осени в теле гидры образуются мужские и женские половые клетки, и происходит оплодотворение. К зиме все гидры в водоеме умирают, и новое их поколение развивается уже не из почек, а из перезимовавших оплодотворенных яиц.

V. Регенерация

Регенерация – способность восстанавливать утраченные или поврежденные части тела.

Гидра легко восстанавливает утраченные части тела. Даже сильно израненная, превращенная в лохмотья, она выживает. Уцелеет хоть кусочек туловища – и гидра восстановится.

Контроль знаний по теме: «Тип Кишечнополостные»

I. Как отличить верхний отдел тела гидры от нижнего?

II. Выберите правильные утверждения.

Среди кишечнополостных животных есть представители с лучевой и двусторонней симметрией тела.

Все кишечнополостные имеют стрекательные клетки. 3. Все кишечнополостные – пресноводные животные. 4. Наружный слой тела кишечнополостных образован кожно-мускульными, стрекательными, нервными и промежуточными клетками. 5. Передвижение гидры происходит благодаря сокращению стрекательных нитей.

6. Все кишечнополостные – хищники.

7. У кишечнополостных два типа пищеварения – внутриклеточное и внеклеточное. 8. Гидры не способны реагировать на раздражения.

III. Закончите фразы.

Способ бесполого размножения у кишечнополостных называется... . 2. Слияние яйцеклетки со сперматозоидом называется... . 3. При половом размножении молодые гидры развиваются из... .

Задание на дом

I. Биологические задачи

1. Медузы обладают несколько большей плотностью, чем вода, однако они не тонут. Что помогает им держаться в тех слоях воды, где обитает их постоянная добыча?

2. Если сосуд, в котором живет гидра, слегка качнуть, то тело животного быстро сожмется, а щупальца укоротятся. Так же быстро сократится тело гидры, если дотронуться до нее препаровальной иглой. Объясните это явление.

3. Большой барьерный риф в Австралии – самая большая постройка, возведенная животными: его длина – около 2000 км, ширина достигает 150 км, а в глубину он уходит местами до 2 км. Какие животные и как его построили?

4. При благоприятных условиях гидры, как розовый бархат, покрывают все подводные предметы. Как отражается многочисленность гидр на всех остальных обитателях водоема?

II. Творческие задания

1. Сделать макет гидры пресноводной из любого материала.

2. Сочинить рассказ о гидре.

Внеклассное мероприятие на тему: История гидры от Антона Левенгука до наших дней

Парк им. Зоргфлита (Голландия), где была открыта гидра

XVIII век прославили два открытия: электричества и гидры.

Началась эта история более 300 лет назад, в 1702 г. А.Левенгук , известный своей страстью к микроскопическим животным, описал еще одно, найденное им в каналах вблизи города Дельфта. Крошечные организмы сидели на листьях водных растений и шевелили своими «рожками». Заметка Левенгука об этих существах была напечатана в «Трудах Лондонского Королевского общества» в 1703 г. Однако тогда мало кто обратил внимание на какую-то вновь описанную мелкую тварюшку, живущую в грязных каналах. Настоящую известность гидра приобрела благодаря швейцарскому ученому Абрааму Трамбле . Произошло это спустя почти четыре десятилетия – в 1740 г.

Титульный лист оригинала «Мемуаров» А.Трамбле

Тридцатилетний Трамбле приехал в Голландию и устроился учителем детей некоего графа Бентинка. Трамбле считал, что его ученики должны хорошо разбираться в вопросах естествознания и устроил в классной комнате настоящий пресноводный зоопарк, экспонаты для которого собирал в парке имения. Среди этих живых экспонатов оказались и гидры… Трамбле не читал заметку Левенгука и сначала принял их за растения. Чтобы проверить это предположение, он разрезал гидру на две части – и, действительно, каждая половинка через некоторое время восстановилась до целого организма. Однако разрезанием гидры пополам Трамбле не ограничился – он попробовал разрезать ее и на более мелкие части. И к своему удивлению обнаружил, что из каждой из этих частей вырастала новая гидра! Посоветовавшись со своим учителем, знаменитым Рене Антуаном Реомюром, Трамбле решил отнести загадочное создание к полипам, понимая под этим словом существа, способные восстанавливать свое тело даже из маленького фрагмента.

Известие о чудесных способностях крохотных организмов быстро распространилось среди образованных людей Европы. О них говорили и писали в письмах, как о величайшей сенсации. Люди «доставали» себе гидр и пытались в домашних условиях повторить опыты Трамбле. А тот охотно делился своими «полипами» со всеми желающими. Более того, он тщательно инструктировал своих последователей, посылая им вместе с гидрами подробные описания собственных экспериментов. Так что его опыты были повторены многими желающими. Однако опубликовал результаты своих экспериментов Трамбле только в 1744 г.

|

|

|

Три вида гидр, которые изучал Трамбле: 1 – Chlorohydra viridissima; 2 – Pelmatohydra oligactis; 3 – Hydra vulgaris

Заметки Трамбле назывались поэтично: «Мемуары к истории одного рода пресноводных полипов с руками в форме рогов». (Название Hydra этим организмам дал двумя годами позже, в 1746 г., Карл Линней .) Мемуары (буквально: воспоминания) – это рассказ очевидца о неких событиях. Сейчас почему-то принято считать, что о событиях, произошедших с самим автором мемуаров (причем количество людей, желающих поведать миру о происходившем с ними, весьма велико…) Однако мемуары могут быть посвящены описанию и более интересных событий – в частности так называют научные труды, изданные в рамках какого-нибудь общества.

Книга Трамбле включала четыре отдельных мемуара. Каждый из них сопровождался множеством рисунков, выполненных Пьером Лионэ, гравером-натуралистом, тоже, кстати, учеником Реомюра. В первом мемуаре Трамбле описывал обнаруженных им полипов, их внешний вид, движения и «часть того, что удалось открыть относительно их строения». Надо отметить, что из описаний Трамбле следует, что он наблюдал не один вид гидр, а три – обыкновенную (Hydra vulgaris ), зеленую (Chlorohydra/H. viridissima ) и гидру-олигактис (Pelmatohydra/ H. oligactis ). Кстати, сейчас ученые считают, что на свете живет около 30 видов гидр: 5 – в Европе; не менее 13 – в Америке; 6 – в Африке и 4 – в Японии.

Во втором мемуаре Трамбле описывал окраску полипов, их питание, способы захвата и поглощения добычи, а также места (как сейчас бы сказали – «предпочитаемые места обитания»), время и способы, наиболее подходящие для отыскания полипов в природе. Здесь же содержался ряд сведений о том, в каких условиях лучше всего содержать гидр – рекомендации, не утратившие своего значения до сих пор.

В третьем мемуаре Трамбле описывал размножение гидр. Назвав эти организмы «полипами», он, однако, так и не смог решить, животным или растением является гидра. Может быть, наблюдения за процессом размножения у этих существ помогут прояснить этот вопрос? Еще в декабре 1740 г. Трамбле начал выяснять, каким способом гидры размножаются в естественных условиях. Правда, с декабря по конец февраля его попытки обнаружить гидр с «детенышами» не увенчались успехом. Зато весной исследователь сумел не только пронаблюдать за почкованием гидры, но и определить, сколько «малышей» она может произвести. У него получилось, что в среднем одна особь «приносит» по 20 почек в месяц.

Однако полового процесса у гидр Трамбле обнаружить не удалось, хотя он и наблюдал образование на их теле маленьких овальных телец на ножке, которые затем отваливались. Теперь мы знаем, что это были именно созревшие яйца, но Трамбле не удалось пронаблюдать их дальнейшую судьбу и понять, что это такое.

В итоге, так и не обнаружив у гидр полового размножения, он заканчивает третий мемуар рассуждениями о сходстве полипов с растениями, у которых размножение происходит также с помощью почек и черенков. В то же время, сравнивая гидр с обнаруженными им в тех же прудах мшанками (которых он называл «полипами с султаном» и у которых довольно легко обнаружил яйца), Трамбле все-таки заключил, что все полипы так или иначе должны размножаться половым путем.

Впервые вылупление маленькой гидры из яйца наблюдал в 1766 г. П.Паллас . Правда, он решил, что наблюдаемый им процесс – один из вариантов почкования. И лишь в 1872 г. Н.Кляйненберг описал возникновение у гидр половых органов (гонад) из клеток эктодермы.

Чаще всего гидры – раздельнополы, т.е. у них есть мужские и женские особи, но изредка встречаются и гермафродиты. Пол особи предопределен и сохраняется и у молодых полипчиков, отпочковывающихся вегетативным путем.

На одной женской особи гидры может развиться до 10 яичников (но чаще 2–3). В каждом яичнике закладываются первичные яйца (оогонии) и множество клеток, содержащих питательные вещества. Первичные яйца имеют псевдоподии, которыми они захватывают (а потом и переваривают) сначала эти питательные клетки, а потом и друг друга.

В итоге «наиболее сильный» оогоний захватывает все остальные, и в конце концов в каждом из яичников развивается только одно яйцо. После двух делений созревания оно разрывает эктодерму и выпадает наружу, правда, оставаясь при этом прикрепленным к материнскому организму тонкой протоплазматической ножкой. В таком состоянии яйцо готово к оплодотворению, которого оно может ожидать от 10 до 30 часов.

В многочисленных семенниках мужских особей гидр после целого ряда делений развиваются очень мелкие сперматозоиды. Созрев, они выходят в воду и окружают готовые к оплодотворению яйца на женских особях.

Оплодотворенное яйцо сразу же начинает дробиться – до стадии превращения в гаструлу. Затем зародыш покрывается оболочкой, часто украшенной выростами и шипиками, и в таком виде падает на дно, где переживает зиму. Когда вода в водоеме начинает прогреваться под лучами весеннего солнца, молодой развившийся полипчик прорывает стенку своего «шипастого» домика и выходит наружу.

Но вернемся к мемуарам Трамбле. Последний из них (четвертый), был самым впечатляющим и назывался «Операции, произведенные на полипах, и их результаты». В этой части работы Трамбле описывал все свои «издевательства» над гидрой, начиная с поперечного рассечения на две половинки до поперечного и продольного рассечения на множество кусочков, каждый из которых затем восстанавливался в новый полип. Очень экзотичны и его тонко выполненные опыты по выворачиванию гидры наизнанку, вкладыванию одного полипа в другой, сращиванию нескольких полипов одного вида в одну особь.

Схема математической модели взаимодействия генов Гирера и Майнхардта

Как уже говорилось, опыты Трамбле еще в его время повторили множество последователей. Но эти опыты проводят и сейчас. В настоящее время, с учетом накопленных знаний о процессах регуляции в организме, они позволяют многое узнать об особенностях крайне интересного и загадочного явления – регенерации.

Как известно, гидра – радиально-симметричное животное. Ее тело представляет собой полую трубку, состоящую из двух слоев клеток с так называемой головой (ротовым отверстием, окруженным щупальцами) на одном конце и подошвой на другом. Единственная дополнительная структура, которая появляется уразмножающихся бесполым способом гидр, – это почка.

А. Пересадка кусочка ткани головы одной гидры поблизости от головы другой вызывает образование почки. Б. Пересадка кусочка ткани головы одной гидры в различные участки тела другой также вызывает образование почки. Чем больше расстояние от существующей головы, тем процент образования почек выше

Деление клеток происходит в туловищном отделе гидры, а затем новые клетки смещаются или к голове, или к подошве, или к месту образования почки. При этом подошва и голова являются организующими центрами – если новая клетка оказывается по соседству с ними, она никогда не дифференцирует так, чтобы рядом с уже имеющейся головой или подошвой начала развиваться вторая. Однако с расстоянием этот эффект затухает, и в том месте, где «запрет» на образование головы снимается, закладывается почка.

Почему так происходит? Дело в том, что в клетках уже имеющейся головы запущена работа генов-активаторов, продукты деятельности которых стимулируют запуск аналогичных генов в соседних клетках. Гены-активаторы кодируют высокомолекулярные продукты, которые скапливаются в месте синтеза: таким образом в голове поддерживается информация о том, что это – голова. В то же время продукты деятельности генов-активаторов стимулируют работу генов-ингибиторов, которые в свою очередь тормозят работу генов-активаторов. Замкнутый круг? Нет. Продукты работы генов-ингибиторов отличаются низкой молекулярной массой, они легко распространяются (диффундируют) из места синтеза и оказываются в клетках, расположенных поблизости от головы, но за ее пределами. Именно там они не дают включаться генам-активаторам, а значит – закладываться новой голове. Мало того, если кусочек ткани развившейся головы одной гидры пересадить в тело другой, то из пересаженного куска в любом случае разовьется голова (почка) – даже если он окажется в непосредственной близости от уже имеющейся собственной головы особи-реципиента. То есть если «программа головы» запущена, то продукты деятельности генов-ингибиторов уже не могут ее остановить.

Но по мере удаления от головы концентрация ингибиторов падает, и когда она становится ниже определенного значения, то «разрешается» новая голова, т.е. закладывается почка. Аналогичным образом действуют и активаторы и ингибиторы подошвы. Правда, ингибиторы подошвы, вероятно, сильнее, чем головы, так как на нормальной гидре никаких дополнительных почек-ног никогда не образуется.

Сейчас известно и несколько генов, отвечающих за «понимание» клетками тела гидры того, в каком месте относительно оси «подошва–голова» они находятся. Большинство этих генов кодируют ферменты, расщепляющие белки внеклеточного матрикса – неразделенной на клетки полоски вещества, на которой с разных сторон располагаются клетки эктодермы и энтодермы. Концентрация расщепляющих ферментов в матриксе гидры плавно изменяется от одного конца тела к другому таким образом, что в каждой точке матрикс имеет свой, уникальный, состав. Он-то и позволяет клеткам определить свое положение. А если гидра, например, теряет голову, то в железистых клетках энтодермы в районе повреждения из специальных гранул высвобождаются определенные белковые молекулы. Связываясь с рецепторами на эпителиально-мышечных клетках, расположенных по соседству, эти молекулы включают в них «программу образования головы».

Вот так постепенно ученые проникают в секреты удивительных способностей гидры. Однако, у исследователей еще много вопросов к этому животному, и один из них, казалось бы, прост: а сколько живет гидра? Однажды этот вопрос был задан участникам одного из международных конгрессов вне официальной программы, на пикнике. И попал в «номинацию» самых трудных. Приз за ответ на него получил профессор из Цюриха Пьер Тардент : «Гидра будет жить до тех пор, пока лаборантка не разобьет пробирку, в которой она живет!» Действительно, некоторые ученые считают, что это животное может жить вечно…

Тесты по теме «Кишечнополостные»

1. Кишечнополостные – это... ... животные с... симметрией.

Вместо пропущенных слов впишите соответствующие им буквы:

а) однослойные; б) двухслойные; в) многоклеточные; г) одноклеточные; д) двусторонней; е) лучевой; ж) высшие; з) низшие. (з, б, в – е.)

2. Видов кишечнополостных известно около:

а) 90 000 000; б) 9 000 000; в) 90 000; г ) 9 000; д) 900.

3. Размер гидры может достигать:

а) 1 мм; б ) 10 мм; в) 100 мм; г) 100 см;

4. К одноклеточным организмам относят:

а ) амебу; б) медузу; в ) эвглену; г) гидру; д) коралл; е) актинию.

5. Прикрепленный образ жизни ведут... , а плавающий – ... .

Назовите буквы, соответствующие пропущенным словам:

а) медузы; б) актинии; в) полипы; г) эвглены; д) кораллы; е) гидры. (б, в, д, е; а, г)

6. К коралловым полипам относятся:

а) эвглена; б ) актиния; в) медуза; г ) коралл; д) гидра; е) инфузория-туфелька; ж) амеба; з) лямблия.

7. Реактивным способом передвигаются:

а) актиния; б ) аурелия; в) гидра; г) коралл; д) инфузория-туфелька; е) эвглена; ж) амеба; з ) корнерот.

8. Самая важная особенность, отличающая гидру, бабочку, рыбу и человека от инфузории-туфельки:

а) передвижение; б) питание; в) размножение; г) раздражимость; д ) многоклеточность; е) размеры.

9. Кораллы – это животные:

а ) многоклеточные; б) одноклеточные; в) многослойные; г ) двухслойные; д ) с одной полостью; е) со многими полостями.

10. У кишечнополостных животных в наружном слое находятся клетки:

а ) нервные; б ) промежуточные; в) пищеварительно-мускульные; г ) стрекательные; д) железистые; е ) кожно-мускульные.

11. У кишечнополостных животных во внутреннем слое находятся клетки:

а) нервные; б) промежуточные; в ) пищеварительно-мускульные; г) стрекательные; д ) железистые; е) кожно-мускульные.

12. Самый сильный яд у:

а) полярной медузы; б ) медузы-крестовичка; в) гидры; г) черноморской актинии.

13. Пищеварительный сок выделяют клетки, которые называются:

а ) железистыми; б) пищеварительно-мускульными; в) промежуточными; г) нервными.